不安型愛着スタイルと自己肯定感の関係:生きづらさの正体

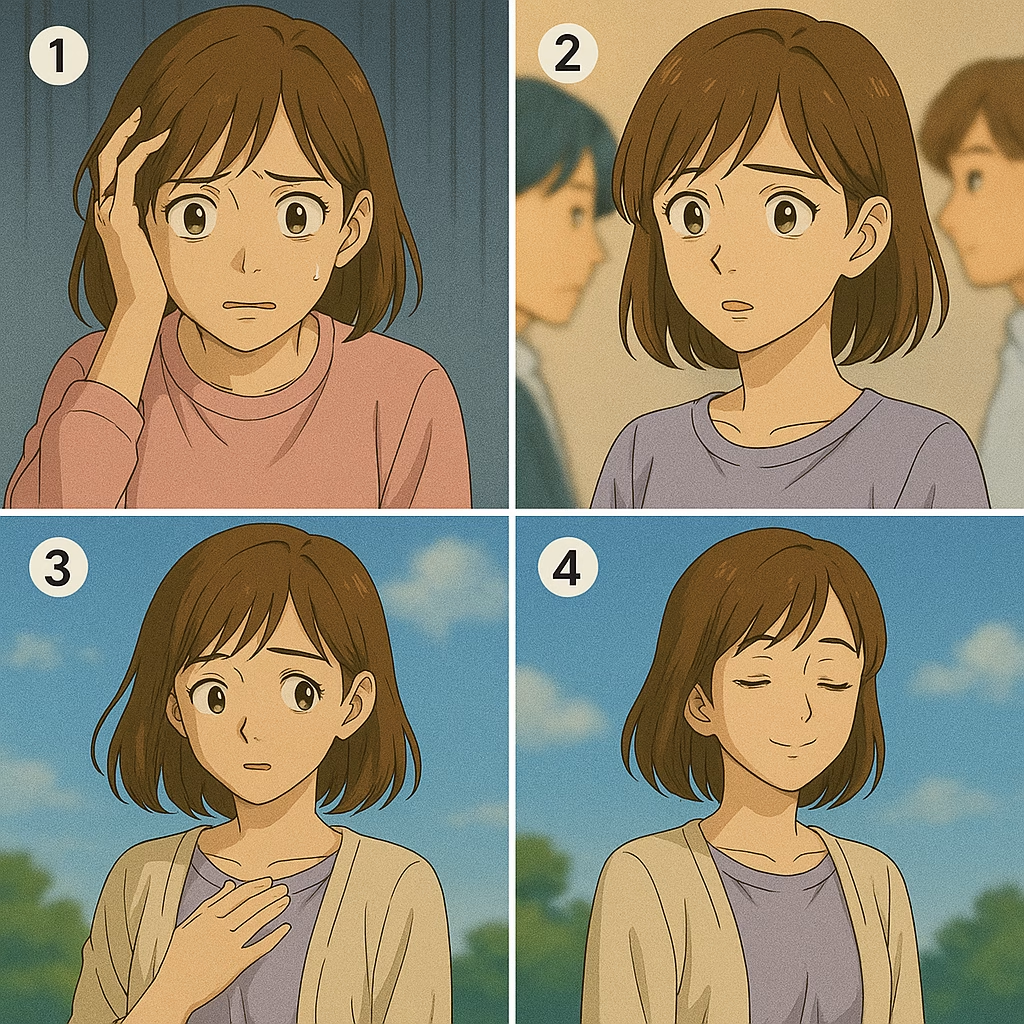

人との関わりの中で、なぜか強い不安を感じてしまう――そんな経験はありませんか?

相手のちょっとした態度や言葉に過敏に反応して、「嫌われたのかもしれない」「見捨てられてしまうのではないか」と考え込んでしまう。頭では「考えすぎかも」とわかっていても、心が落ち着かず、不安がぐるぐると続いてしまう。このような傾向は「不安型愛着スタイル」と呼ばれる心のパターンと深く関わっています。

不安型の人は、安心できるつながりを求める一方で、それを失うことへの恐れが強く、自分に自信が持ちにくい特徴があります。つまり、自己肯定感が揺らぎやすいのです。そのため、相手に依存してしまったり、逆に相手からの距離を過度に気にして疲れてしまったりと、日常生活の中で生きづらさを感じることが少なくありません。

この記事では、不安型愛着スタイルと自己肯定感の関係を整理しながら、その背後にある「生きづらさの正体」に迫っていきます。理解を深めることで、自分の不安との付き合い方を見直すきっかけにしていただければと思います。

不安型愛着スタイルとは何ですか?

不安型愛着スタイルは、人間関係において安心できるつながりを求める一方で、そのつながりを失うことへの恐れを持ちやすく、自分に自信が持ちにくい心のパターンです。このスタイルの人は、自己肯定感が揺らぎやすく、依存や過度な気配りをしてしまうことがあります。

不安型愛着スタイルはどのように生じるのですか?

不安型愛着スタイルは、幼少期の親子関係や養育環境の中で、安心感や信頼感を十分に育むことができなかった経験により形成されることが多いです。これが成人後の人間関係にも影響を与え、不安や自己肯定感の低さにつながります。

不安型愛着スタイルの人はどのような行動が見られますか?

不安型愛着スタイルの人は、相手のちょっとした態度や言葉に過敏に反応し、「嫌われた」「見捨てられる」と感じやすくなります。また、相手に依存したり、逆に距離を取りすぎて疲れることもあります。これらの行動は自己肯定感の低さと関連しています。

自己肯定感と不安型愛着スタイルにはどのような関係がありますか?

自己肯定感が低い人は、不安型愛着スタイルを持ちやすい傾向があります。自己肯定感が低いと、他者からの承認や愛情を必要としすぎたり、自分に自信が持てずに不安を抱きやすくなるからです。逆に高い自己肯定感は、より安定した人間関係を築く助けとなります。

不安型愛着スタイルを改善する方法はありますか?

不安型愛着スタイルを改善するためには、自己理解を深めることや、心理的サポートを受けることが効果的です。また、自己肯定感を高める努力や、信頼できる人間関係を築くことも重要です。詳しい支援や事例については、専門のカウンセリングを利用することをお勧めします。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 不安の根っこにある「愛着スタイル」とは?

- ・幼少期の経験が心の土台をつくる

- ・自己肯定感が揺れやすい理由

- ・生きづらさの正体は「過度な不安」

- ○ 自己肯定感を揺るがす「他人基準」の生き方

- ・相手の態度で一喜一憂してしまう

- ・他人に合わせすぎて自分を見失う

- ・「嫌われること」への強い恐れが行動を制限する

- ○ 自分の不安を受け止め、自己肯定感を育てる方法

- ・「不安を感じやすい自分」を否定しない

- ・小さな成功体験を積み重ねる

- ・安心できる人間関係を選ぶ

- ○ 「不安」と共に歩みながら、自分らしく生きる

- ・完璧ではなく「安心できる自分」を目指す

- ・不安は「成長のきっかけ」になる

- ・自分を信じる力を少しずつ育てる

- ○ 一人で抱え込まず、安心して相談してみませんか

不安の根っこにある「愛着スタイル」とは?

人間関係で感じるモヤモヤや不安には、実は幼少期の経験が深く関わっていると言われています。特に「不安型愛着スタイル」と呼ばれる傾向を持つ人は、相手との距離感に敏感で「嫌われていないだろうか」「見捨てられてしまうのではないか」といった恐れを抱きやすい特徴があります。こうした不安は、気づかないうちに自己肯定感を下げてしまい、「私は大切にされない存在だ」という思い込みにつながることもあるのです。

愛着スタイルは「生き方のクセ」ともいえるもの。無意識のうちに人間関係や自己評価に影響を与えるため、本人にとっては「なぜか生きづらい」という感覚になりやすいのです。この記事では、不安型愛着スタイルと自己肯定感の関係を丁寧に紐解きながら、その生きづらさの正体を見ていきます。理解が深まれば、心の仕組みを知るだけでも少し安心できるはずです。

幼少期の経験が心の土台をつくる

愛着スタイルは、生まれたときから決まっているわけではありません。親との関わり方や家庭環境、幼い頃に感じた安心感や不安感の積み重ねが、後の人間関係に大きな影響を与えます。例えば、親からの愛情が不安定だったり、期待に応えなければ愛されないと感じたりすると、「常に相手の反応を気にしないと安心できない」という思考パターンが身についてしまいます。

その結果、大人になってからも「嫌われないようにしなきゃ」「相手が離れていかないように振る舞わなきゃ」という気持ちが強く働きます。無意識に相手に合わせすぎてしまったり、自分の本音を押し殺したりすることも増えてしまうのです。つまり、不安型愛着スタイルは子どもの頃の経験が心の土台になっていて、それが今の生きづらさにつながっているともいえます。

自己肯定感が揺れやすい理由

不安型愛着スタイルを持つ人は、自己肯定感が安定しにくいのが特徴です。なぜなら、自己評価を「自分の内側」ではなく「他人の反応」によって決めてしまう傾向があるからです。相手に優しくされれば「私は大切にされている」と感じられるものの、ちょっと冷たい態度を取られるだけで「やっぱり自分は価値がない」と強く落ち込んでしまいます。

このように、自己肯定感が外部の刺激によって大きく左右されるため、安定して自分を信じることが難しくなります。その結果、自分に自信を持ちたいのに持てない、安心したいのに不安が消えない、といったループにはまりやすいのです。自己肯定感が低いと挑戦する気持ちも持ちにくくなり、ますます生きづらさが強まってしまいます。

生きづらさの正体は「過度な不安」

不安型愛着スタイルを持つ人が感じる生きづらさの正体は、実は「過度な不安」にあります。本来の不安は危険を回避するための自然な感情ですが、常に「見捨てられるかもしれない」「嫌われるかもしれない」という恐れを抱いていると、心は休まる暇がありません。

こうした過度な不安は、相手のちょっとした態度を悪い方向に解釈してしまうなど、現実以上に自分を苦しめてしまうことにつながります。また、不安から相手に依存したり、自分の気持ちを犠牲にしてまで相手に合わせたりする行動パターンも生まれやすくなります。生きづらさとは、こうした「心が過敏に反応しすぎてしまう状態」が積み重なった結果といえるでしょう。

自己肯定感を揺るがす「他人基準」の生き方

不安型愛着スタイルを持つ人にとって、自己肯定感は常に他人の言動によって揺れやすいものです。ちょっとした褒め言葉で気持ちが上がる一方で、相手が忙しくて返信が遅れるだけで「嫌われたのでは?」と不安になり、自分の価値まで疑ってしまう。こうした状態は、自分の存在意義を「他人基準」で測っているからこそ起こる現象です。

自分の軸よりも相手の反応を優先してしまうと、本来の自分らしさを見失いやすくなります。さらに、「どうすれば好かれるか」「嫌われないためにはどうすればいいか」という思考が強まり、行動の多くが不安に支配されてしまうのです。結果として自己肯定感は安定せず、慢性的な生きづらさにつながっていきます。ここでは、その具体的な影響を3つの視点から見ていきましょう。

相手の態度で一喜一憂してしまう

不安型愛着スタイルの人は、相手の言葉や態度に敏感に反応します。例えば、普段は優しい友人が少し冷たい態度を見せたとき、それがたとえ一時的なものでも「自分が何か悪いことをしたのかもしれない」と思い込んでしまうのです。

本来であれば、相手の機嫌や状況には自分の責任はありません。しかし不安型の人にとっては、その「一瞬の変化」が大きな不安を引き起こし、自分の価値を疑うきっかけになってしまいます。この繰り返しによって、自己肯定感が少しずつ削られていき、「私は不安定な存在だ」という思い込みが強まってしまうのです。

他人に合わせすぎて自分を見失う

人間関係を維持するために「相手に嫌われないようにしよう」という気持ちが強く働くと、無意識のうちに相手に合わせすぎてしまう傾向があります。例えば、行きたくない場所でも「断ったら嫌われるかも」と思って参加したり、本当は疲れているのに相手のために動きすぎたりすることです。

その場では関係が保てているように感じても、自分の気持ちを無視し続けることで「本当の自分が認められていない」という感覚が積み重なっていきます。結果として、他人からの評価は得られても「自分自身を大切にしている」という実感が薄れ、自己肯定感の低下につながるのです。

「嫌われること」への強い恐れが行動を制限する

不安型愛着スタイルの人にとって最大の恐れは「見捨てられること」「嫌われること」です。この恐れが強いために、自分が本当にやりたいことや言いたいことを抑え込んでしまい、行動が大きく制限されることがあります。

例えば、職場で意見を言いたくても「否定されたらどうしよう」と考えて黙ってしまったり、恋人に本音を伝えたいのに「嫌われるかも」と言えなかったり。こうして自分を表現できない状況が続くと、「自分には力がない」「自分の気持ちは価値がない」という思い込みが強まり、さらに自己肯定感を下げる悪循環が生まれてしまうのです。

自分の不安を受け止め、自己肯定感を育てる方法

不安型愛着スタイルを持つ人にとって、「不安をなくす」ことはとても難しいものです。なぜなら、不安そのものは心の仕組みの一部であり、完全に消すことはできないからです。しかし大切なのは、不安を「悪いもの」として排除するのではなく、「あっても大丈夫」と受け止めながら自己肯定感を少しずつ育てていくことです。

相手の反応に左右されやすい自分を責めるのではなく、「私は不安を感じやすいタイプなんだ」と認識することが第一歩。その上で、自分の気持ちに耳を傾け、安心できる方法を見つけることで、心のバランスは少しずつ整っていきます。ここからは、不安を受け止めながら自己肯定感を育てていくための具体的なヒントを3つ紹介します。

「不安を感じやすい自分」を否定しない

不安型愛着スタイルの人は、不安を感じた瞬間に「こんなに不安になる自分はダメだ」と自己否定してしまいがちです。しかし実際には、不安を抱くこと自体が弱さではなく、「つながりを大切にしたい」という心のサインでもあるのです。

「私は不安を感じやすい」と自覚できることは、自分を理解する大切なステップです。否定せずに「そりゃ不安になるよね」と受け止めることで、自己否定のループから抜け出すきっかけになります。自分の感情を認めることができれば、少しずつ心に余裕が生まれ、「不安を抱えていても大丈夫」という安心感につながっていくのです。

小さな成功体験を積み重ねる

自己肯定感を育てるために有効なのが「小さな成功体験」を重ねることです。不安型愛着スタイルの人は、他人からの評価に左右されやすいため、自分自身の達成感を実感しにくい傾向があります。そこで、日常の中で「自分でやってみてできたこと」を意識的に認める習慣を持つことが大切です。

例えば、「今日は不安だったけど自分の意見を言えた」「疲れていたけど散歩に出られた」など、どんな小さなことでも構いません。そうした体験を積み重ねることで、「私はできる」という実感が芽生え、他人の反応に依存しない自己肯定感を育てていけるのです。

安心できる人間関係を選ぶ

不安型愛着スタイルの人にとって、安心できる人間関係を持つことはとても重要です。常に批判的だったり、見捨てるような態度をとる人と一緒にいると、不安が強まり自己肯定感はさらに下がってしまいます。逆に、穏やかで受け入れてくれる人と関わることで「私はここにいていいんだ」という安心感を得られます。

もちろん、すべての人間関係を理想的にすることは難しいですが、自分が安心できる相手を意識的に選ぶことは可能です。無理に全員に好かれようとせず、「自分を大切にしてくれる人を大切にする」という意識を持つことが、不安を和らげ、自己肯定感を支える大きな助けになります。

「不安」と共に歩みながら、自分らしく生きる

不安型愛着スタイルは、決して「欠点」や「直すべき弱点」ではありません。むしろ、人とのつながりを大切にするがゆえに敏感になっている証ともいえます。不安は完全に消すことができなくても、その存在を理解し受け入れることで、自己肯定感を育てながら「自分らしい生き方」を取り戻すことが可能です。

大切なのは、「不安があるからダメ」ではなく、「不安を抱えながらでも歩んでいける」という視点です。自分の感情に優しく寄り添い、安心できる人間関係や小さな成功体験を積み重ねていけば、少しずつ生きづらさは軽くなります。そして、「私は大切にされる価値がある」という感覚を取り戻せたとき、人生はもっと穏やかで安心できるものへと変わっていくのです。

完璧ではなく「安心できる自分」を目指す

不安型愛着スタイルの人は、「もっと強くならなきゃ」「不安を感じなくならなきゃ」と完璧を求めてしまいがちです。しかし大切なのは、不安をゼロにすることではなく、「不安があっても大丈夫」と思える自分になることです。

安心できる自分を目指すとは、弱さを抱えたままでも自分を受け入れること。失敗してもいい、嫌われても自分の価値はなくならない、そう思えるだけで心はぐっと軽くなります。完璧を追い求めるよりも、「ありのままの自分で安心して生きられる」ことこそが、自己肯定感を育てる一番の近道なのです。

不安は「成長のきっかけ」になる

不安型愛着スタイルを持つ人は、不安に振り回されることが多い一方で、その不安が「成長のきっかけ」になる可能性も秘めています。なぜなら、不安があるからこそ「安心できる人間関係を築きたい」「もっと自分らしく生きたい」という願いに気づけるからです。

不安をきっかけに自分の心と向き合うことで、これまで気づかなかった価値観や大切にしたい思いが見えてくることもあります。つまり、不安は単なる「障害」ではなく、自分をより深く理解し、人生を豊かにするチャンスにもなり得るのです。

自分を信じる力を少しずつ育てる

最後に大切なのは、「自分を信じる力」を少しずつ育てていくことです。他人の反応に揺れやすい不安型愛着スタイルだからこそ、内側からの自己肯定感を強めていく必要があります。

「今日はちゃんと自分の気持ちを言えた」「不安だったけど一歩踏み出せた」――そんな小さな積み重ねが、やがて「私は大丈夫」という確かな実感へと変わります。時間はかかっても、自分を信じられるようになれば、不安に支配される日々から少しずつ解放され、より自由で安心できる生き方に近づけるのです。

一人で抱え込まず、安心して相談してみませんか

不安型愛着スタイルや自己肯定感の揺らぎは、誰にでも起こり得る心のテーマです。「相手に嫌われたらどうしよう」「見捨てられるのではないか」といった不安は、頭では分かっていても簡単にコントロールできるものではありません。そして、その不安を一人で抱え込んでしまうほど、心は疲れてしまい、生きづらさが強まっていきます。

カウンセリングでは、そうした不安を安心できる環境で言葉にしていただきながら、一緒に整理していきます。「なぜ不安を感じやすいのか」「どんな場面で自己肯定感が下がってしまうのか」を理解することは、それだけでも心の負担を軽くする大切な一歩です。そして、不安を消そうとするのではなく、「不安があっても私は大丈夫」と思える自分を育てていくサポートをいたします。

もし今、「人間関係で疲れやすい」「自分に自信が持てない」「相手に合わせすぎて本当の気持ちがわからない」と感じているなら、その思いを一度言葉にしてみませんか。カウンセリングはあなたの心を整理する場であり、安心して本音を話せる場所でもあります。

誰かに気持ちを理解してもらうだけで、心が軽くなる瞬間があります。そこから少しずつ、自分を信じる力や「私は大切にされる存在だ」という感覚を取り戻していくことができます。

あなたの歩みを支えるために、私はここにいます。どうか一人で抱え込まず、安心してご相談ください。小さな一歩が、これからの生きやすさにつながっていきます。

を軽くする方法-150x150.avif)