「謙遜」と「自己否定」の違いとは? 自己肯定感を下げない心の持ち方

私たちは日常の中で、褒められたり評価されたときに「いえいえ、そんなことありません」と言ってしまうことがあります。これは日本文化に根付いた「謙遜」という習慣で、相手への敬意や場の調和を保つための大切なコミュニケーションスキルです。ところが、同じような言葉でも心の中で「自分なんてダメだ」「どうせ私には無理」と思ってしまう場合、それは「自己否定」にあたります。

謙遜は自分の価値を否定せずに控えめに表現するものですが、自己否定は自分の存在や能力を低く見積もり続けることで、自己肯定感をじわじわと削ってしまいます。この二つを混同すると、人間関係や自分への信頼感に悪影響が及び、日常のやる気や幸福感まで低下しかねません。この記事では、謙遜と自己否定の違いをわかりやすく整理し、自己肯定感を守りながら健やかに人と関われる心の持ち方についてお伝えします。

謙遜と自己否定の違いは何ですか?

謙遜は自分の価値を否定せずに控えめに表現することであり、自己否定は自分の存在や能力を低く見積もり続けることです。

なぜ謙遜は重要なのですか?

謙遜は相手への敬意や場の調和を保つための大切なコミュニケーションスキルであり、適切な控えめさを示すことで良好な人間関係を築く助けとなります。

自己否定が続くとどのような影響がありますか?

自己否定は自己肯定感を低下させ、人間関係や自分への信頼感に悪影響を及ぼし、日常のやる気や幸福感を低下させる可能性があります。

どうすれば謙遜と自己否定を区別できますか?

謙遜は自分の良い点を認めつつ控えめに表現することですが、自己否定は自分の価値や能力を否定し続けることです。日常の言動や思考を振り返ることで区別できます。

自己肯定感を高める方法は何ですか?

自己肯定感を高めるには、自分の長所や達成感を認識し、自己へのポジティブな見方を意識的に持つこと、そして必要に応じて専門のカウンセリングを受けることも有効です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 「謙遜」と「自己否定」は似ているようでまったく違う

- ・1. 謙遜は人間関係をやわらげる「言葉のマナー」

- ・2. 自己否定は自分の心をじわじわと削る

- ・3. 謙遜と自己否定を見分けるためのシンプルな基準

- ○ 自己否定に陥る背景には「心のクセ」がある

- ・1. 過去の経験が作り上げた「足りない自分」イメージ

- ・2. 周囲との比較が習慣になることで生まれる自己否定

- ・3. 完璧主義が招く「終わりのない自己採点」

- ○ 自己否定から抜け出し、健やかな謙遜へとシフトする

- ・1. 自分を受け入れる習慣をつくる

- ・2. 褒め言葉を素直に受け取る練習

- ・3. 成長を振り返る時間を持つ

- ○ 自分を大切にしながら、心地よい謙遜を身につけよう

- ・1. 自分を認めることは甘やかしではない

- ・2. 謙遜は相手を立てつつ自分も立てる技術

- ・3. 日常での小さな実践が未来を変える

- ○ あなたの「謙遜」は、いつの間にか自己否定になっていませんか

「謙遜」と「自己否定」は似ているようでまったく違う

私たちは、褒められたり感謝されたときに「いえいえ、そんなことありません」と言うことがあります。これは日本の文化に深く根付いた「謙遜」の表現で、相手に対する敬意や場の空気を和らげる役割があります。しかし、同じような受け答えでも、心の奥では「自分なんて大したことない」「本当は何の価値もない」と思ってしまうことがあります。これは「自己否定」にあたります。

謙遜はあくまで言葉や態度の表現であり、自分の価値を認めた上での控えめさです。一方、自己否定は自分の存在や能力を低く見積もり続ける心理的な状態で、長く続けば自己肯定感を削り、日々のモチベーションや幸福感に影響を与えます。この二つを混同すると、自分への信頼感が失われ、人間関係にもネガティブな影響を及ぼすことがあります。この記事では、この違いをわかりやすく解説し、自己肯定感を下げずに謙遜の良さを活かすためのヒントをお届けします。

1. 謙遜は人間関係をやわらげる「言葉のマナー」

謙遜は、相手に不快感を与えずに会話を続けるための「言葉のマナー」のようなものです。例えば、仕事で成果を褒められたときに「ありがとうございます。でも、チームのおかげです」と答えると、相手の称賛を受け止めつつ、周囲への感謝も示せます。これは相手の立場や気持ちを尊重しているサインになります。大切なのは、謙遜が自分の価値を否定することではなく、「相手との距離を心地よく保つための表現」だということです。自分の努力や成果を心の中ではちゃんと認めているので、自己肯定感は損なわれません。むしろ、謙遜を上手に使うことで「感じのいい人」という印象を与え、人間関係がスムーズになっていきます。

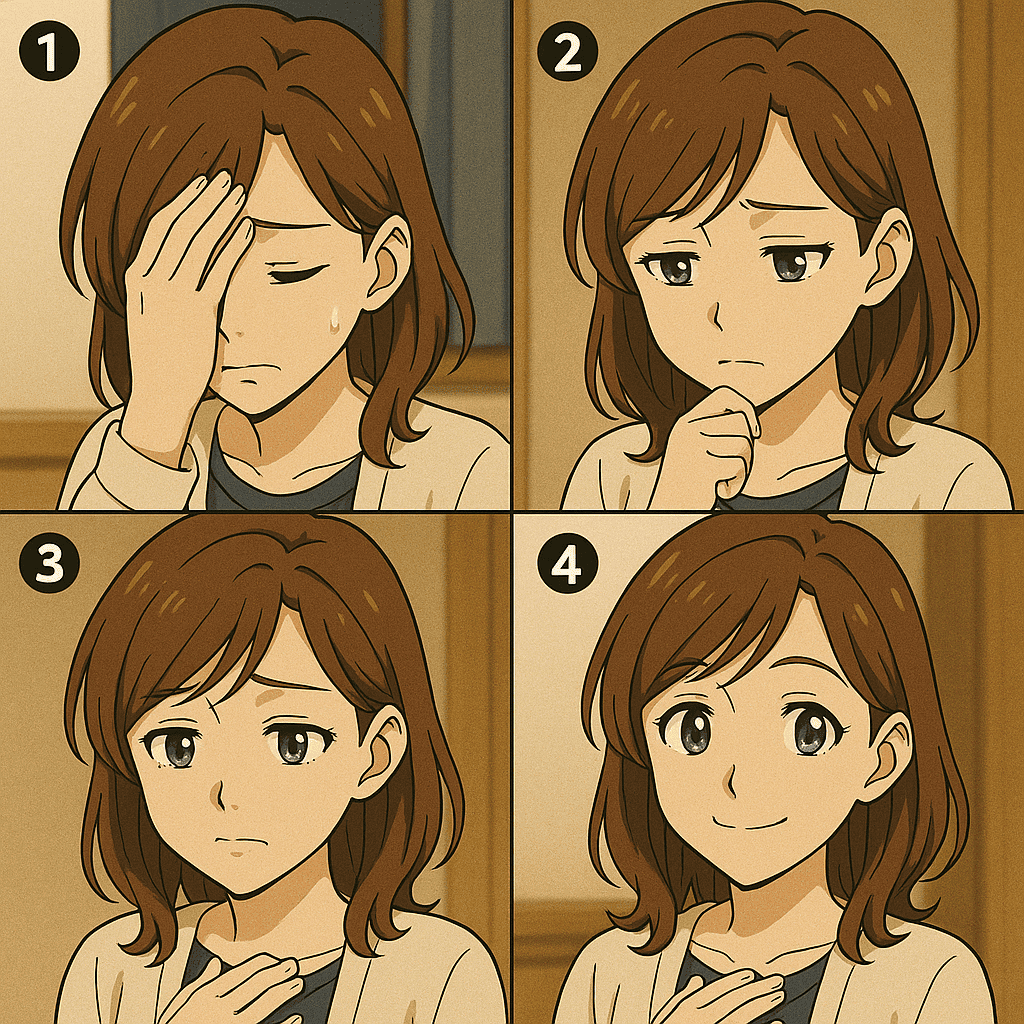

2. 自己否定は自分の心をじわじわと削る

一方で、自己否定は「自分には価値がない」と思い込み、心の中で自分を否定し続ける状態です。褒められても「たまたま」「運が良かっただけ」と受け入れず、自分の努力や実力を認められません。この状態が長く続くと、自己肯定感は低下し、自信が持てなくなります。さらに、人からの評価や好意も素直に受け取れず、対人関係に壁を作ってしまうこともあります。自己否定の厄介なところは、自分ではその習慣に気づきにくい点です。いつの間にか「自分なんて」という口ぐせが身についてしまい、心がすり減っていきます。これは単なる性格ではなく、過去の経験や環境によって形づくられた考え方の癖であることが多いのです。

3. 謙遜と自己否定を見分けるためのシンプルな基準

では、この二つをどうやって見分ければよいのでしょうか?簡単な方法は「心の中で自分をどう感じているか」を意識することです。謙遜の場合、言葉では控えめに答えていても「本当は頑張ったし、少し誇らしい」という感情が残ります。一方、自己否定の場合は、褒められた後にも「いや、本当に自分はダメだ」という重い気持ちが続きます。つまり、違いは“表現”ではなく“内面の自己評価”にあります。自分の中で「できたこと」をきちんと認められていれば謙遜、否定してしまえば自己否定。この違いを知るだけでも、日常での受け答えや心の持ち方が変わり、自己肯定感を守りやすくなります。

自己否定に陥る背景には「心のクセ」がある

自己否定は単なる謙虚さとは違い、自分の価値そのものを低く見積もってしまう心理的な状態です。そして多くの場合、その背景には「心のクセ」が潜んでいます。たとえば、幼い頃に「もっと頑張りなさい」と言われ続けた経験や、失敗を過度に責められた過去、人との比較が当たり前の環境などが、少しずつ心の中に「自分はまだ足りない」という思いを植えつけます。

この心のクセは、大人になってからも無意識に影響し続け、褒められても素直に受け取れなかったり、自分を責める思考パターンを繰り返してしまったりします。問題は、このクセが自動的に働くため、自分ではなかなか気づけないこと。だからこそ、「なぜ自分は自己否定してしまうのか?」という背景を知ることが、自己肯定感を取り戻す第一歩になります。

1. 過去の経験が作り上げた「足りない自分」イメージ

子どもの頃に親や先生から「もっとこうしなさい」「まだまだだね」と言われ続けると、自分を肯定するよりも「足りない部分」にばかり意識が向くようになります。本来、成長のためのアドバイスであっても、受け取る側の心には「私は十分じゃない」というメッセージとして刻まれることがあります。このような経験が積み重なると、大人になってからも「自分にはまだ価値がない」という感覚が抜けにくくなります。特に真面目で責任感の強い人ほど、この思考パターンが固定化しやすいのです。過去の経験を振り返り、「あれは私を否定する言葉ではなく、成長を願う言葉だったのかもしれない」と視点を変えることが、自己否定から抜け出すきっかけになります。

2. 周囲との比較が習慣になることで生まれる自己否定

学校や職場では、どうしても他人と自分を比べる機会が多くなります。テストの順位、仕事の成果、SNSでの投稿や反応…こうした比較は、刺激にもなりますが、過剰になると「自分は劣っている」という感覚を強めてしまいます。特に、努力しても周りの誰かの方が目立っている状況が続くと、「自分はダメだ」という自己否定の感情が固定化されてしまうことがあります。本来は他人と比べる必要はなく、比較するなら「過去の自分」とが理想的です。昨日より少しでも成長した部分に目を向けることで、自己肯定感は自然と積み上がっていきます。

3. 完璧主義が招く「終わりのない自己採点」

完璧主義の人は、どんな成果にも「もっとできたはず」という減点評価をつけがちです。一見すると向上心が高くて良いことのようですが、この思考パターンは自己否定と非常に相性が悪いです。なぜなら、どれだけ成果を出しても心の中で「まだ足りない」と思ってしまうからです。この状態が続くと、達成感や満足感を感じられず、自己肯定感はどんどん下がっていきます。大切なのは「完璧」を目指すのではなく、「十分頑張った」と自分に合格点を出すこと。完璧主義を少しずつ手放すことで、自分を肯定する余白が生まれ、心が軽くなります。

自己否定から抜け出し、健やかな謙遜へとシフトする

自己否定の背景には、過去の経験や心のクセが深く関わっていました。しかし、それを知っただけでは現実は変わりません。大切なのは、「自己否定をやめて、健やかな謙遜に切り替える行動」を日常の中で実践することです。健やかな謙遜とは、自分の価値や努力をしっかり認めたうえで、相手を尊重するための控えめな姿勢を持つこと。これを身につけることで、自己肯定感を保ちつつ、人間関係もスムーズになります。ポイントは、自分を否定するのではなく、「自分も相手も大切にする」視点を持つことです。そのためには、まず自分を受け入れる習慣をつくり、褒め言葉を素直に受け取る練習をし、最後に自分の成長を日々振り返ること。この3つを積み重ねることで、自己否定は徐々に薄れ、心地よい謙遜が自然と身についていきます。

1. 自分を受け入れる習慣をつくる

自己否定が強い人は、まず「できていない部分」に目が行きがちです。そこで意識的に「できていること」「すでに持っている強み」に目を向ける練習を始めましょう。例えば、1日の終わりに「今日頑張ったことを3つ書く」という簡単な方法があります。内容は小さなことでOK。「朝ちゃんと起きられた」「笑顔であいさつできた」など、どんな些細なことでも構いません。大事なのは、自分を責めるよりも「よくやったね」と自分に声をかけること。この積み重ねが、心の中の自己評価を少しずつ底上げし、自己否定を弱めてくれます。自分を受け入れる習慣がつくと、自然と人からの評価も前向きに受け取れるようになります。

2. 褒め言葉を素直に受け取る練習

褒められたときに「いやいや、そんなことないです」と否定してしまうクセがある人は、あえて「ありがとうございます」とだけ返す練習をしてみましょう。最初は照れくさく感じますが、この一言を受け入れるだけで自己肯定感は少しずつ高まります。さらに、褒められた内容を心の中で繰り返し、「それは自分が努力した結果だ」と認めてみてください。ここで大事なのは、謙遜と自己否定の線引きを意識すること。相手の好意を受け止めながらも、自分の価値をちゃんと心の中で肯定する。このバランスがとれると、謙虚さはそのままに、心の中ではしっかりと自分を認められるようになります。

3. 成長を振り返る時間を持つ

日々の忙しさの中では、自分の成長を感じる機会は少なくなりがちです。しかし、自己肯定感を高めるためには、「過去の自分と比べてどれだけ成長したか」を意識する時間が欠かせません。週に一度でもいいので、「この1週間でできるようになったこと」「以前よりもスムーズにできたこと」を書き出してみましょう。たとえ小さな進歩でも、それを可視化することで「自分はちゃんと成長している」という感覚が芽生えます。この積み重ねは、自己否定を和らげるだけでなく、「控えめだけど自信がある」という健やかな謙遜を形づくります。結果的に、人間関係の中でも自分の意見や成果を落ち着いて伝えられるようになり、信頼感も高まります。

自分を大切にしながら、心地よい謙遜を身につけよう

謙遜と自己否定は似ているようで、その本質はまったく異なります。謙遜は自分の価値を理解した上で、相手との関係を円滑にするための控えめな態度。一方、自己否定は自分の存在や能力を過小評価し続ける思考のクセです。自己否定が強いと、褒め言葉を素直に受け取れなかったり、日常の小さな達成感すら感じられなくなってしまいます。しかし、これまでお伝えしてきたように、自分を受け入れる習慣をつくり、褒め言葉を肯定的に受け止め、成長を振り返る時間を持てば、自己否定のループから抜け出すことができます。

大切なのは、「相手も自分も大事にする」という視点を持つこと。そうすれば、謙虚さを保ちながらも、心の中ではしっかりと自分を認められる、健やかな謙遜が自然と身についていきます。そしてその姿勢は、あなたの人間関係をより穏やかで温かいものにしてくれるはずです。

1. 自分を認めることは甘やかしではない

「自分を認める」と聞くと、「それって甘やかしじゃないの?」と感じる人もいます。しかし、自己肯定感を保つための自分への肯定は、怠けることとは違います。それは努力や成長をきちんと評価し、「できた自分」を素直に受け止めることです。例えば、ミスをしても「次に活かせる経験になった」と前向きに捉えることは、現実を受け止めつつ前進するための大切な力になります。自分を認めることは、心を支える土台作りのようなもの。この土台がしっかりしていれば、他人からの評価や出来事に一喜一憂せず、安定した自分でいられるのです。

2. 謙遜は相手を立てつつ自分も立てる技術

健やかな謙遜は、相手を立てながらも自分の価値を下げないバランス感覚です。例えば、褒められたときに「ありがとうございます。おかげで頑張れました」と言えば、相手への感謝も、自分の努力も同時に認められます。このやり取りは、お互いの気持ちを温かくし、信頼関係を深める効果があります。謙遜を「自分を下げること」と誤解してしまうと、せっかくの努力が自分の中で評価されず、自己否定につながってしまいます。謙遜を技術として捉え、「相手も自分も大切にする」姿勢を意識することで、人間関係はより心地よいものになります。

3. 日常での小さな実践が未来を変える

自己否定をやめ、健やかな謙遜を身につけるには、一気に大きく変わる必要はありません。むしろ、日常の中で小さな行動を積み重ねることが大切です。「褒められたらまずはありがとうと言う」「今日の自分の良かったところを一つ思い出す」「週に一度、成長したことをメモする」など、シンプルな行動を続けるだけで、少しずつ心の中の自己評価が変わっていきます。この変化はすぐには目に見えませんが、半年後や一年後には、以前よりも穏やかな気持ちで人と接し、自信を持って自分のことを話せる自分に気づくはずです。

あなたの「謙遜」は、いつの間にか自己否定になっていませんか

人に褒められたとき、「そんなことありません」と控えめに返すのは、日本人らしい素敵な謙虚さです。けれども、心の奥で「自分には価値がない」「まだまだ足りない」と感じ続けているなら、それは自己否定になっているかもしれません。自己否定は、少しずつ自己肯定感を削り、自信ややる気を失わせ、人間関係にも影響を与えます。

カウンセリングでは、あなたの中にある「謙遜」と「自己否定」の境界線を一緒に探し、心をすり減らさずに人と関われる方法を見つけていきます。安心できる場で本音を話し、過去の経験や思考のクセを丁寧に整理することで、「相手も自分も大切にできる謙遜」へと切り替えていくことが可能です。

一人で考え込むと、どうしても同じ思考パターンから抜け出せなくなりますが、第三者の視点が加わることで、思いがけない気づきや新しい選択肢が見えてきます。電話やオンラインで全国からご相談いただけますので、ご自宅から安心してお話しいただけます。今日の小さな一歩が、これからのあなたを大きく変えるきっかけになるかもしれません。

を軽くする方法-150x150.avif)