人生が空っぽに感じるときに起こる“燃え尽き症候群”と“空の巣症候群”の違いとは?

「これまで一生懸命やってきたのに、急に何もやる気が起きない」「家族の世話が終わって時間ができたはずなのに、なぜか心にぽっかり穴が空いたように感じる」──そんな空虚感に包まれる瞬間、ありませんか。

仕事や家庭、子育てなど、何かに全力で向き合ってきた人ほど、ふとしたときに“燃え尽きたような感覚”に陥ることがあります。まるで心のガソリンが尽きてしまったかのように、何をしても気持ちが動かない。周囲からは「休めばいい」「自由な時間を楽しめばいい」と言われても、自分の中に“生きる意味”が見つからず、どうしたらいいのかわからない──。

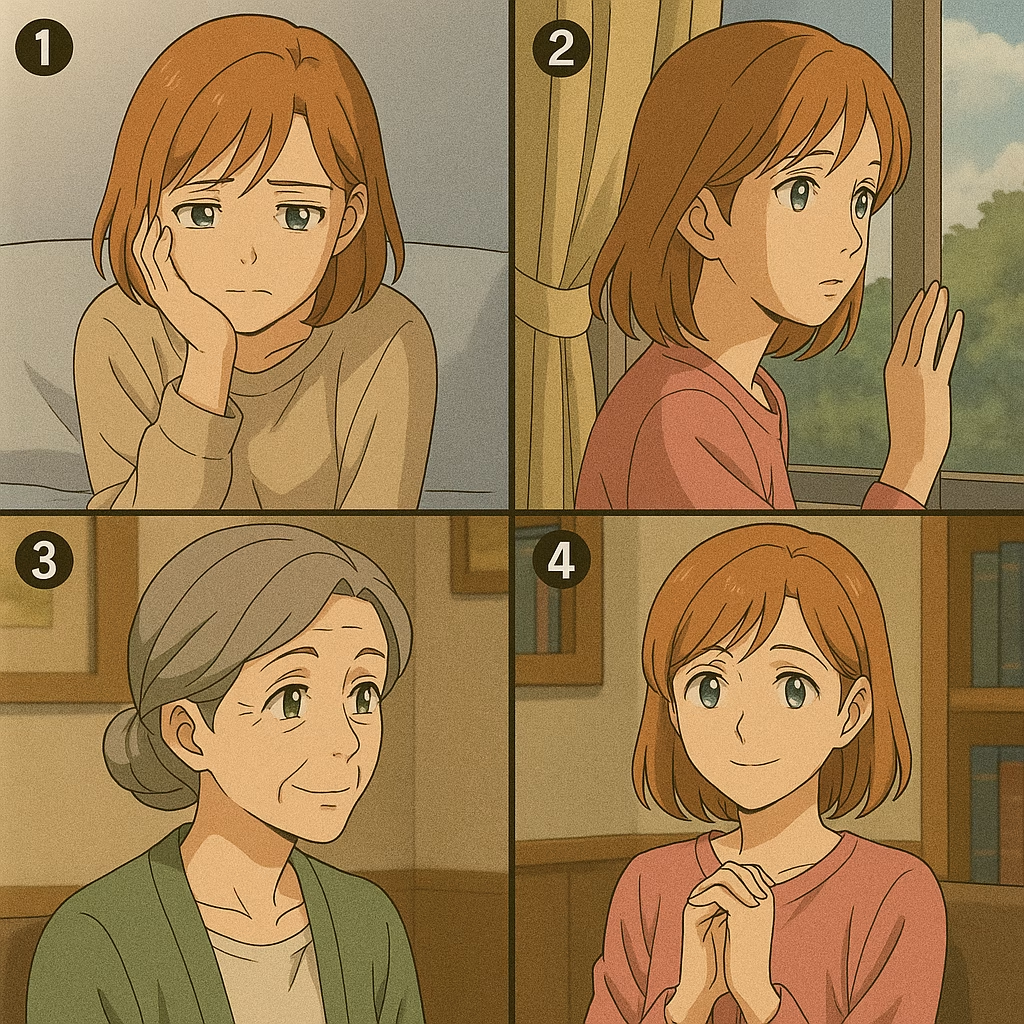

この「人生が空っぽに感じる」状態には、実は大きく2つの心理的な背景が隠れていることがあります。それが「燃え尽き症候群」と「空の巣症候群」です。どちらも心のエネルギーが枯渇し、やる気が出ない・何をしても満たされないという点では似ていますが、その原因はまったく異なります。

燃え尽き症候群は、仕事や介護、子育てなどで過剰に頑張りすぎた結果、心のエネルギーを使い切ってしまう状態。一方、空の巣症候群は、長年の役割を終えた後に「自分の存在意義」を見失う心理的喪失感です。どちらも「心の空白」を感じやすい時期に起こるため、混同されがちですが、回復のために必要なアプローチは異なります。

この記事では、「人生が空っぽに感じる」ときに起こるこれら2つの症候群の違いと共通点をわかりやすく整理しながら、そこから少しずつ“心を満たしていくためのヒント”を探っていきます。

この記事でつかめる心のヒント

- 心の空虚感の原因とは?: 「燃え尽き症候群」と「空の巣症候群」が主な原因で、どちらも心のエネルギーが枯渇している状態だけど、それぞれ異なる背景を持っています。

- 燃え尽き症候群って何?: 仕事や家庭で頑張りすぎた結果、心のエネルギーが尽きてしまう状態で、過労やストレスが原因です。

- 空の巣症候群の正体は?: 長年の役割を終えた後に、自分の存在意義を失い、喪失感や虚無感に襲われる心理的な状態です。

- どうやって心のエネルギーを取り戻す?: まずは自分の気持ちや体調を見つめ直し、無理せず休むことが大切。相談や専門家の助けも効果的です。

- 空虚感への対処法は?: 気持ちが落ち着くことや楽しいことを少しずつ取り入れ、ゆっくり心を癒すことが重要です。友人や趣味を活用しましょう。

電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 人生が空っぽに感じるとき──「頑張ってきた人ほど、心が静かになる瞬間」

- ・なぜ「空っぽ」に感じるのか?──役割を終えた後の静けさ

- ・「頑張ってきた人」ほど感じやすい理由──心のエネルギー切れ

- ・「満たされない」のは、次の自分が動き出そうとしている証

- ○ 燃え尽き症候群とは──「頑張りすぎた人の心が静かに壊れていく瞬間」

- ・燃え尽き症候群の始まり──「まだ頑張れる」と思っていた時期が一番危ない

- ・頑張りすぎる人の共通点──「自分より他人を優先するクセ」

- ・心が燃え尽きたときの回復の糸口──「何もしない時間」を取り戻す

- ○ 空の巣症候群とは──「誰かのために生きてきた人が、自分に戻る時間」

- ・「自分の時間ができたのに、なぜ寂しい?」──役割を失うことの喪失感

- ・「親の役割」から「ひとりの人間」へ──アイデンティティの再構築

- ・空虚感を「新しい始まり」に変えるために──心を満たす3つの視点

- ○ 「空っぽ」から見えてくるもの──心を満たす再出発のプロセス

- ・共通点と違いを知ることが、回復への第一歩

- ・「今の自分」を否定しない──空っぽな時間を受け入れる勇気

- ・「再び心を満たす」ための小さな一歩

- ○ 空っぽに感じる心を再び満たすために──カウンセリングで見つける“自分の人生の意味”

人生が空っぽに感じるとき──「頑張ってきた人ほど、心が静かになる瞬間」

「何をしても満たされない」「これから先、何を目標にすればいいのかわからない」──そんな感覚に包まれるとき、心は静かにSOSを出しています。

人生のあるタイミングで、誰もが一度は「空っぽになった」と感じる瞬間を迎えるものです。それは怠けや甘えではなく、むしろこれまで全力で頑張ってきた証拠。エネルギーを注ぎ続けた結果、心がひと息つきたがっている状態なのです。

仕事、家族、子育て、介護、人間関係──日常の中で私たちは多くの「役割」を背負っています。やるべきことを優先して、自分の気持ちを後回しにしてきた人ほど、ある日突然“空虚感”に襲われやすい。目標を達成した後、子どもが独立した後など、人生の節目に「急にやる気が出ない」「心に穴が空いたよう」と感じるのは自然なことです。

この章では、そんな「空っぽな感覚」がどこから生まれるのかを見つめ直していきます。

焦って埋めようとせず、まずはその静けさに耳を傾けてみましょう。そこには、次のステージへ進むためのサインが隠れていることもあります。

なぜ「空っぽ」に感じるのか?──役割を終えた後の静けさ

多くの人が「空っぽ」と感じる瞬間は、何かが“終わった”タイミングに訪れます。

長年の仕事を辞めたとき、子どもが自立したとき、介護が一区切りしたとき──日常の忙しさが急に止まり、静けさが戻ってくる。そのとき、私たちは「自分は今、何者なんだろう?」という不安に出会うのです。

それまで自分を支えてきた「役割」がなくなると、人は簡単に自分の価値を見失います。

“母親として”“上司として”“支える人として”頑張ってきた時間が長いほど、「役割がない自分」に戸惑うのは当然のこと。心は次の目的を見つけられずに、ふわりと宙に浮いたような状態になります。

この“静けさ”は、決して悪いものではありません。エネルギーを出し尽くした心が、新しい方向を探し始めるための準備期間でもあります。大切なのは、その空白を恐れず、受け入れることです。

「頑張ってきた人」ほど感じやすい理由──心のエネルギー切れ

「空っぽになるなんて、自分が弱いからだ」と思う人は多いですが、実はその逆。

真面目で責任感が強く、他人の期待に応えようとしてきた人ほど、心のエネルギーを限界まで使ってしまう傾向があります。

ずっと走り続けてきた人が立ち止まると、最初にやってくるのは“疲労”ではなく“空虚”。

これまでのように頑張る気力が出ず、自分でも「どうしたんだろう」と戸惑う。

でもそれは、心が「少し休ませて」と言っているサインです。

自分を責めるのではなく、「よくここまで頑張ったな」と認めること。

エネルギーが枯れた心をもう一度動かすためには、頑張るよりも“緩める勇気”が必要です。

焦らず、自分のペースで呼吸を取り戻していくことが、回復の第一歩になります。

「満たされない」のは、次の自分が動き出そうとしている証

空っぽな感覚は、何かが終わった合図でもあり、何かが始まる予兆でもあります。

心が静かになるのは、過去の自分を手放し、新しい自分を迎える準備をしているからです。

人は成長の節目で、必ず一度“何もない”状態を通過します。

これまでの価値観や生き方が通用しなくなり、「これからどう生きたいか」を問い直す時期。

このとき焦って次の目標を決めるより、「今の自分はどう感じているか」を丁寧に観察することが大切です。

“満たされなさ”の中には、これからの人生をどう生きたいかというヒントが隠れています。

心が空っぽになったとき、それは「終わり」ではなく「再出発の入り口」なのです。

燃え尽き症候群とは──「頑張りすぎた人の心が静かに壊れていく瞬間」

燃え尽き症候群とは、目標に向かって走り続けた結果、心のエネルギーが枯れてしまう状態を指します。

特に、責任感が強く真面目な人ほど陥りやすい傾向があります。

「やらなきゃ」「期待に応えなきゃ」と自分を奮い立たせてきたのに、ある日突然、糸が切れたように力が抜けてしまう。

何をしても達成感がなく、かつての情熱がどこか遠くに行ってしまったような感覚に包まれます。

外から見ると順調に見えても、内側では心が疲れ果てていることも少なくありません。

燃え尽き症候群は、努力の証であると同時に、「心のバッテリーが限界です」というサインでもあります。

この章では、燃え尽き症候群がどのように始まり、どんな特徴を持ち、どう向き合っていけばいいのかを見ていきます。

燃え尽き症候群の始まり──「まだ頑張れる」と思っていた時期が一番危ない

燃え尽き症候群は、突然訪れるように見えて、実は静かに進行します。

最初のサインは、「疲れているけど、まだ大丈夫」と思う瞬間かもしれません。

周囲の期待や責任感に応えようと、自分の限界を少しずつ押し広げていくうちに、心のエネルギーが削られていく。

一見、頑張り屋の美徳に見えるこの姿勢こそ、燃え尽きへの入り口です。

やりがいを感じていた仕事も、いつの間にか「こなすだけ」になり、達成感よりも虚しさが残る。

それでも「もっとやらなきゃ」と気持ちを奮い立たせるうちに、心が休む時間を完全に失ってしまいます。

気づけば、体も心も動かなくなっている。

「朝起きるのがつらい」「人に会いたくない」「何をしても楽しくない」──これらは、もう限界を超えているサインです。

自分を追い込む前に、立ち止まって「休む勇気」を持つことが、回復の第一歩です。

頑張りすぎる人の共通点──「自分より他人を優先するクセ」

燃え尽き症候群になりやすい人には、ある共通点があります。

それは「人の期待に応えようとしすぎること」。

上司や家族、同僚、友人など、誰かのために頑張ることが当たり前になっている人ほど、自分の限界に気づきにくいのです。

「迷惑をかけたくない」「期待を裏切りたくない」と思うあまり、心の中では不満や疲労が溜まり続けていきます。

そして、いざ倒れそうになっても「自分が頑張ればなんとかなる」と無理をしてしまう。

やがて、そんな気力すら出なくなり、「何も感じない」「何もしたくない」という段階に入ります。

本当は、周りの期待に応えるよりも前に、自分の心を大切にする必要があります。

人のために尽くすことは素晴らしいですが、自分を犠牲にしてまで続けると、心が枯れてしまう。

「頑張らないことも、自分を大切にする選択肢のひとつ」だと覚えておいてください。

心が燃え尽きたときの回復の糸口──「何もしない時間」を取り戻す

燃え尽き症候群からの回復に必要なのは、「やる気を取り戻すこと」ではありません。

まず大切なのは、“やめる勇気”と“何もしない時間”を自分に許すことです。

これまでずっと「頑張る=正しい」と信じてきた人にとって、立ち止まることは怖く感じるでしょう。

でも、心は燃料切れの状態では動けません。

最初は罪悪感を感じても構いません。ゆっくり眠る、ぼーっと過ごす、好きな音楽を聴く──そんな小さな休息が、心の回復には欠かせないのです。

「自分を甘やかす」と思うかもしれませんが、それは“リセット”のための大切な時間です。

少しずつ、「何をしていると落ち着くか」「どんなときに安心するか」を探していくと、エネルギーが自然に戻ってきます。

焦らず、比べず、自分のペースで。

心がまた動き出す瞬間は、静かに、でも確実に訪れます。

空の巣症候群とは──「誰かのために生きてきた人が、自分に戻る時間」

空の巣症候群は、長いあいだ家庭や家族のために生きてきた人が、子どもの独立や生活の変化をきっかけに感じる“心の空白”のことです。

これまで「母親」「妻」「支える人」として毎日を過ごしてきた人ほど、その役割が終わったときに「自分は何をして生きればいいのだろう」と戸惑います。

家族が自立していくことは喜ばしいはずなのに、心の奥ではぽっかりと穴が空いたような寂しさが広がる。

周囲からは「自由になってよかったね」と言われても、なぜか心がついてこない。

それは、これまで“自分の人生=誰かのための時間”だったからです。

空の巣症候群は、家族の巣立ちという人生の喜びと、同時に訪れる静かな喪失の中で生まれる心理的な反応とも言えます。

この章では、そんな「空の巣」に潜む心の揺らぎを見つめながら、どうすればその空白を自分らしい時間へと変えていけるのかを考えていきます。

「自分の時間ができたのに、なぜ寂しい?」──役割を失うことの喪失感

子どもが独立したり、介護が一段落したりして時間に余裕ができると、本来なら「やっと自分の時間が持てる」と感じてもよさそうなものです。

けれど、実際にはぽっかりと穴が空いたような虚しさに襲われることがあります。

長い間、誰かのために動いてきた人ほど、自分の存在意義を“役割”と結びつけてしまいがちです。

その役割がなくなると、心の支えが急に消えたように感じ、「私はもう必要とされていないのかもしれない」と思ってしまうのです。

これは決して特別なことではなく、自然な心の反応です。

多くの人が「家族のため」という強い目的のもとで生きてきたからこそ、その目的が終わると心が次の軸を見つけられずに迷子になる。

そんなときは、「今まで自分がどれだけ頑張ってきたか」を振り返る時間を持つことが大切です。

喪失感は、“自分の存在を取り戻す入り口”でもあります。

「親の役割」から「ひとりの人間」へ──アイデンティティの再構築

空の巣症候群は、いわば“人生の再構築期”でもあります。

これまで家族を中心に築いてきた生活リズムや価値観を、一度リセットして「自分はどう生きたいか」を見つめ直すタイミングなのです。

長年「母親」「父親」「パートナー」として生きてきた人にとって、“個人としての自分”を取り戻すのは簡単ではありません。

しかし、ここで改めて自分の興味や好きなことを思い出すことで、少しずつ「自分の時間」を再構築していけます。

たとえば、昔好きだったことをもう一度やってみる、近所の講座に参加してみる、気になるカフェに一人で行ってみる──そんな小さな一歩からでも構いません。

「誰かのため」から「自分のため」に時間を使うことは、最初は落ち着かなくても、やがて心に静かな満足をもたらします。

人生の後半は、“自分の物語を生き直すチャンス”なのです。

空虚感を「新しい始まり」に変えるために──心を満たす3つの視点

空の巣症候群を乗り越える鍵は、「失ったもの」ではなく「これから得られるもの」に目を向けることです。

寂しさに焦点を当てると、心はどんどん内側に閉じてしまいます。

でも視点を変えれば、空いた時間は“自分を育て直す余白”でもあるのです。

まず一つめは、「感情を否定しないこと」。

寂しさや虚しさを感じても、「こんな気持ちになっちゃいけない」と抑え込まず、素直に感じてみましょう。

感情を受け入れることで、心は次第に軽くなります。

二つめは、「人とのつながりを緩やかに取り戻すこと」。

新しい人間関係は、過去の自分を手放し、今の自分を肯定するチャンスになります。

そして三つめは、「これからの人生を自分のためにデザインする」こと。

家族中心の時間を終えた今こそ、自分が心からやりたいことを形にしていく時期です。

空虚感は、“終わり”ではなく、“次の人生の始まり”のサインなのです。

「空っぽ」から見えてくるもの──心を満たす再出発のプロセス

燃え尽き症候群も空の巣症候群も、その根底には「自分の生きる意味を見失う」という共通点があります。

どちらも、これまで注いできたエネルギーの方向が変化したときに訪れる“心の転換期”です。

そして、どちらの状態も「終わり」ではなく「再出発の準備期間」だと考えることができます。

私たちは、何かを失ったときや、立ち止まったときこそ、自分の本音に耳を傾けやすくなります。

「本当はどうしたいのか」「何が好きだったのか」「これから何を大事にしていきたいのか」――

空っぽな心の中には、まだ形になっていない“これからの自分”の種が眠っているのです。

この章では、燃え尽き症候群と空の巣症候群の違いを踏まえたうえで、再び自分を満たしていくための3つのステップを紹介します。

焦らず、少しずつ、心が再び動き出すプロセスを見つめていきましょう。

共通点と違いを知ることが、回復への第一歩

まず大切なのは、「自分がどんな状態にあるのか」を理解することです。

燃え尽き症候群と空の巣症候群は似ているようで、心の疲れ方が違います。

燃え尽き症候群は、働きすぎや責任の重圧などでエネルギーを使い果たした状態。

一方で空の巣症候群は、長年担ってきた役割を終えたことで「自分の存在意義」が揺らいでしまう状態です。

どちらにも共通するのは、「自分が何のために生きているのかわからなくなる」という感覚。

自分が今どちらに近いのかを理解することで、必要なケアの方向性が見えてきます。

燃え尽きの場合は「心を休ませること」、空の巣の場合は「新しい目的を見つけること」が鍵になります。

この違いを知るだけでも、心の霧が少しずつ晴れていくでしょう。

「今の自分」を否定しない──空っぽな時間を受け入れる勇気

心が空っぽなとき、多くの人は「何かしなきゃ」と焦ってしまいます。

でも実は、何もしない時間こそが、回復のために最も大切な時間です。

“空っぽ”という状態は、ただの喪失ではなく、これからの自分を形づくるための“余白”でもあります。

そこに新しいものを無理に詰め込もうとせず、今は「心の呼吸を整える時期なんだ」と捉えてみましょう。

泣いてもいいし、何もしたくなければそのままでいい。

人は止まることで、自分の内側と再びつながる力を取り戻します。

その静かな時間の中で、「これから何を大切にしたいか」が、少しずつ見えてくるものです。

焦らず、比べず、今の自分をそのまま受け入れてみてください。

空っぽな時間は、次の希望を育てる“土壌”のようなものです。

「再び心を満たす」ための小さな一歩

心のエネルギーが戻ってくるのは、派手な出来事からではありません。

むしろ、日常の中の小さな“心地よさ”を見つけた瞬間に、少しずつ灯がともり始めます。

たとえば、朝の光を感じて深呼吸すること。

散歩中に風の匂いを感じること。

誰かと他愛もない会話をすること。

そんな些細なことが、心の再生には欠かせません。

大切なのは「自分が心地よい」と思えることを一つずつ積み重ねていくこと。

それが“自分を満たす力”を取り戻す第一歩になります。

心は、追い立てられるほど動けなくなります。

ゆっくりでいい。焦らなくていい。

空っぽに感じる今は、もう一度、自分を見つけるための静かな助走期間なのです。

その先には、過去の努力でもなく、誰かの期待でもなく、“自分自身の幸せ”を中心にした生き方が待っています。

空っぽに感じる心を再び満たすために──カウンセリングで見つける“自分の人生の意味”

人生のある時期に「心が空っぽだ」と感じるのは、決して珍しいことではありません。

それは、燃え尽き症候群のように“頑張りすぎた結果”かもしれませんし、空の巣症候群のように“役割を終えた静けさ”かもしれません。

どちらにしても、その空白は「もう一度、自分の心に目を向けるタイミングだよ」というサインです。

多くの人は、心の疲れや喪失感を「自分だけが弱いから」と勘違いしてしまいます。

けれど、カウンセリングの現場では、その“空っぽさ”の奥に、まだ言葉にならない本音や願いが隠れていることがよくあります。

誰かに安心して話すことで、少しずつその輪郭が見えてくるのです。

カウンセリングは、アドバイスを押し付ける場ではなく、“自分の中にある答え”を見つける時間です。

「何をしても満たされない」「前のように頑張れない」と感じているときこそ、誰かと一緒に心を整理していくことが、再出発へのきっかけになります。

今はただ、無理に元気を出そうとしなくても大丈夫です。

あなたの中には、まだ温かいエネルギーが眠っています。

カウンセリングは、その小さな灯りをもう一度見つけるお手伝いをする場所です。

心が静かに疲れているときこそ、一度立ち止まり、あなた自身の声に耳を傾けてみてください。

その瞬間から、少しずつ“空っぽ”が“満ちていく”時間が始まります。

を軽くする方法-150x150.avif)