電話カウンセリング事例5選:恋人・親子への依存を克服したケース

「わかってはいるけど、どうしても離れられない」「自分の気持ちより相手を優先してしまう」──そんな風に感じたことはありませんか?

恋人との関係や、親とのつながりの中で、“共依存”の状態に陥ってしまう人は少なくありません。一見、愛情や思いやりに見える行動の裏側には、「嫌われたくない」「見捨てられたくない」「自分には価値がないかもしれない」という深い不安が隠れていることもあります。

今回は、そんな共依存的な関係に悩んでいた5人の女性たちの実際の相談事例を紹介します。

どのケースも、「ただ相手に尽くしていた」だけではなく、自分自身を見失いかけていた中で、カウンセリングを通して少しずつ回復し、“自分らしさ”を取り戻していった過程が描かれています。

誰かのために頑張りすぎてしまう人や、「この関係ってちょっとしんどいな…」と感じたことのある方に、きっと何か響くものがあるはずです。

共依存とは何ですか?

共依存とは、恋人や家族などの関係において、一方が他方の幸福や安定を優先しすぎて、自分自身を見失う状態を指します。これは、愛情や思いやりのふりを装いながらも、実は深い不安や自己価値の低さに根ざしていることがあります。

共依存に陥る人が抱える心の不安は何ですか?

共依存に陥る人は、「嫌われたくない」「見捨てられたくない」「自分には価値がないかもしれない」といった深い不安を抱えていることが多く、これが原因で相手を優先しすぎる行動に繋がる場合があります。

共依存からの回復にはどうすれば良いですか?

共依存からの回復には、自己理解を深めることや専門的なカウンセリングを受けることが役立ちます。自分自身を見つめ直しながら、自分らしさを取り戻す努力が必要です。

なぜ共依存的な関係は続きやすいのですか?

共依存的な関係は、相手に尽くすことで安心感や満足感を得る一方で、自分の感情を抑制するため、心理的な依存状態になりやすく、結果として関係が続きやすくなります。

共依存を防ぐためにはどうしたらいいですか?

共依存を防ぐには、自分の気持ちや考えをしっかりと持ち、適切な距離感を保つことが重要です。また、自分の価値を他者の反応に依存させず、自己肯定感を高める努力も有効です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ ケース1:暴力的な恋人と別れられなかったAさん(20代女性)

- ○ ケース2:恋人に依存しすぎて自分を見失ったYさん(20代女性)

- ○ ケース3:「いい彼女」でいなきゃと頑張りすぎたMさん(20代女性)

- ○ ケース4:母親に束縛され自立できなかったNさん(20代女性)

- ○ ケース5:母親の愚痴のはけ口になっていたHさん(30代女性)

- ○ 自分の気持ちを後回しにしていませんか?ー共依存や人間関係に悩むあなたへ、カウンセリングという選択肢をー

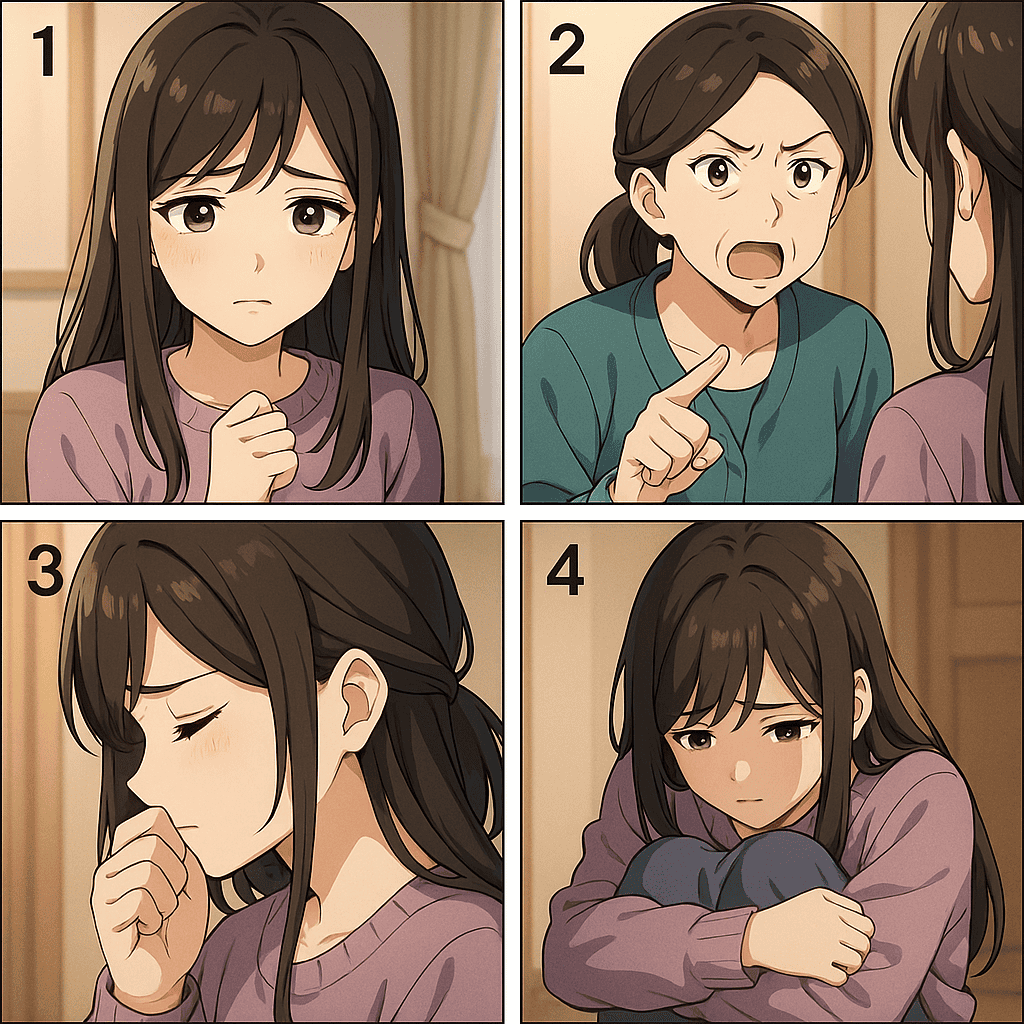

ケース1:暴力的な恋人と別れられなかったAさん(20代女性)

■相談の背景

Aさん(28歳)は、同棲中の彼氏から繰り返し暴力を受けていました。殴られたり怒鳴られたりするたびに心も体も傷ついていたにもかかわらず、「でも彼のことが好きだし、別れたら自分はもうダメになっちゃうかも…」という強い不安から、なかなか関係を断ち切れずにいました。生活の安定や情の深さ、長年の付き合いもあって、「頭では別れるべきって分かってるのに、どうしても離れられない」と悩み続けていたのです。周囲からは共依存状態と見られていましたが、自分でもその状況に気づきながら、どう動けばいいのか分からず、苦しんでいました。

■初期の様子

カウンセリングを受け始めた頃のAさんは、心も体もすっかり疲れ切っていて、「辛いのに離れられないんです…どうすればいいか分かりません」と途方に暮れていました。涙ながらに「こんな自分じゃ彼と別れても生きていける気がしない」と話す一方で、「本当は彼に暴力をふるわれるたびに怖くてたまらない」とも語ってくれました。自分でもこの関係がおかしいことは分かっているけれど、依存心が勝ってしまい、身動きが取れなくなっている状態でした。

■カウンセリングの対応

まずはAさんの話を否定せず、しっかりと受け止めながら、「Aさんが悪いわけではないですよ」と共感的に伝えるところから始めました。彼女が感じている“離れられない理由”には、幼少期からの自己否定感や家庭環境が大きく関わっていることが分かってきました。両親の不和を見て育ち、自分の意見を言えずに我慢することが当たり前だったAさんは、「相手が怒るのは自分が悪いから」と思い込むクセがあったのです。カウンセリングでは、「自分の気持ちを言葉にして伝える練習」や「自分の価値を認めるワーク」などを通じて、少しずつ自尊心を育てていきました。また、必要であればDV相談支援センターやシェルターの情報提供も行い、具体的な選択肢を提示して安心感を持ってもらいました。

■結果

カウンセリングを続けるうちに、Aさんの中で少しずつ変化が生まれていきました。最初は「彼がいないと私は何もできない」と話していたAさんが、次第に「私には私の人生がある」と思えるようになり、自分の意志で関係を終わらせる決断をしました。実際に別れを告げたときは不安でいっぱいだったそうですが、「これでいいんだ」と思える自分がいたと語ってくれました。その後は新しい生活にも少しずつ慣れ、「ようやく自分らしい毎日を取り戻せそうです」と笑顔を見せてくれるように。今では、「今度はちゃんと自分を大切にしてくれる人と、健全な関係を築きたい」と前向きに未来を見つめられるようになりました。

ケース2:恋人に依存しすぎて自分を見失ったYさん(20代女性)

■相談の背景

大学時代から付き合っていた彼氏に強く依存してしまっていたYさん(20代前半)は、別れをきっかけに深く落ち込み、「生きていても意味がない」とまで思い詰めてしまいました。さらにそのタイミングで、信頼していたお父様を病気で亡くすという辛い出来事が重なり、心身ともに限界に。そんな中、元彼から「一度専門家に相談してみたら」と言われたのがきっかけで、Yさんはカウンセリングを受けてみようと思い立ちました。自分でも「このままじゃ壊れてしまう」と感じていたそうです。

■初期の様子

初めての相談では、涙をこらえながら「彼と離れてから、自分が空っぽになってしまったみたい」と話してくれました。一人でいると不安で押しつぶされそうになり、LINEの返信が遅れるだけで動悸がしたり、仕事にも手がつかなくなるほど不安定な状態。話し方もおどおどしていて、自分を責める言葉(「私なんて価値がない」「全部私のせい」など)が多く、自己肯定感がとても低いことが伝わってきました。「重たい女って思われたくないのに、不安が止まらない」と、自分の感情をコントロールできずに苦しんでいました。

■カウンセリングの対応

Yさんの根底にある「私は愛されない」「一人では生きられない」という思い込みは、幼い頃の家庭環境から来ていました。実は、Yさんのお母様が非常に感情的な方で、子どもの頃からその影響を強く受けて育ったことがわかってきました。そのためYさん自身も、感情が高ぶるとパニックになりやすく、恋愛においても相手に強く依存してしまう傾向があったのです。カウンセリングでは、心の奥にある傷ついた“幼い自分”と向き合うインナーチャイルドワークや、亡くなったお父様への気持ちを整理するセラピーなども取り入れて、じっくりと心のケアを進めていきました。「自分を大切にできないまま誰かに尽くしても、本当の意味で幸せにはなれないよ」と伝えながら、少しずつ自己肯定感を育む関わりを続けました。

■結果

数ヶ月間のカウンセリングを経て、Yさんの表情は見違えるように明るくなりました。以前は復縁に固執していたYさんでしたが、「セッションを重ねるうちに、彼との復縁はどうでもよくなってきました」と笑顔で話してくれました。「自分なんて愛されない」と思い込んでいた気持ちは和らぎ、「私は私のままでいい。誰かにすがらなくても、自分の人生を歩いていいんだ」と思えるようになったのです。今では友人との時間を大切にしながら、自分らしく過ごせるように。「次に恋愛するなら、自分を大切にしながらできる関係を築きたい」と前向きな姿勢を取り戻したYさんは、「あのとき思いきって相談して本当によかった」と振り返っています。

ケース3:「いい彼女」でいなきゃと頑張りすぎたMさん(20代女性)

■相談の背景

Mさん(26歳)は、誰から見ても“理想的な彼女”でした。毎朝彼氏のためにお弁当を作り、仕事帰りには彼の好物を買って帰り、週末の予定も彼中心。まさに「尽くす系女子」として周囲からは羨ましがられていました。でも、本人はというと、「自分がどんどん消えていく感じがして苦しい」とひそかに悩んでいたのです。心のどこかで「完璧な彼女じゃないと嫌われるかもしれない」という不安がずっとつきまとい、気づけば“愛されること”に必死になりすぎて、自分を見失ってしまっていました。

■初期の様子

カウンセリングを受け始めた頃のMさんは、とても丁寧で控えめな話し方をする方でしたが、その奥には強い不安と孤独がありました。「彼の機嫌が悪いと全部自分のせいな気がして…」「もっと頑張らなきゃって、つい思ってしまうんです」と話す姿からは、過度な責任感と自己否定が感じられました。実際、自分の趣味や好きなことすら思い出せず、「私、何が好きだったんだろう…」と涙ぐむこともありました。さらに、彼氏から「少し距離を置きたい」と言われたときは、「このまま自分が消えてしまうかも」と思うほどショックを受け、自分が自分でいられなくなっていたのです。

■カウンセリングの対応

Mさんのように「いい彼女でいなきゃ」と頑張りすぎてしまう背景には、幼少期からの“いい子”思考が根強く影響していることがよくあります。カウンセラーはまず、「尽くすこと自体は悪くないけれど、それが自己犠牲になってしまったらつらいですよね」と共感を示しつつ、「自分の気持ちもちゃんと大切にしていいんですよ」と優しく伝えていきました。Mさんは子どもの頃から「期待に応えないと愛されない」と感じて生きてきたようで、そこから「人に合わせる=愛される」という思い込みができあがっていたのです。そこで、過去の家族との関係を振り返りつつ、自分が本当はどんなことに心が動くのかを一緒に探っていくセッションを重ねていきました。「昔好きだったことを思い出してみましょう」と声をかけたところ、「実は学生時代、本を読むのがすごく好きでした」と笑顔で話してくれたのが印象的でした。

■結果

カウンセリングを続ける中で、Mさんは少しずつ「自分の時間を楽しんでもいいんだ」と思えるようになっていきました。数ヶ月後には、「ひとりで図書館に行って、のんびり本を読んできました」と嬉しそうに報告してくれるように。そして半年が過ぎた頃、自分の気持ちを彼に伝えるという大きな一歩を踏み出しました。「もっと対等な関係を築きたい」と勇気を出して伝えたことで、彼のほうも「俺も無理して合わせてもらってたのかもしれない」と本音を話してくれたそうです。お互いの気持ちを言葉にできたことで、ふたりの関係は以前よりずっと自然体で過ごせるようになりました。今ではMさん自身、「彼に好かれることだけが私の価値じゃない」と思えるようになり、休日も「今日は自分の行きたいところに行こう」と主体的に動けるように。「尽くしすぎて苦しい思いをしている人には、自分をないがしろにしなくてもちゃんと愛されるって伝えたい」と、優しい笑顔で話してくれるMさんの姿は、とても印象的でした。

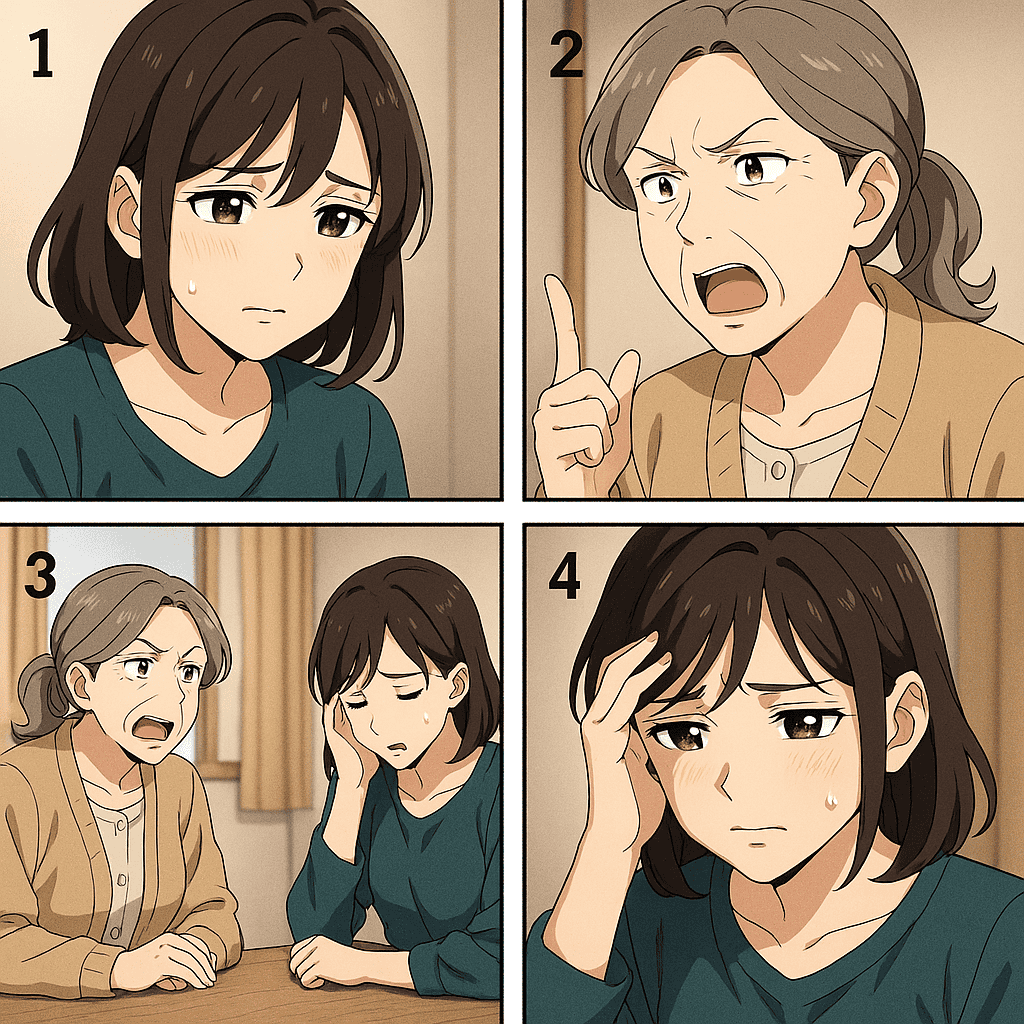

ケース4:母親に束縛され自立できなかったNさん(20代女性)

■相談の背景

Nさん(20代)は社会人として働きながらも、実家暮らしを続けていました。本当は「一人暮らしをしたい」「もっと自由に過ごしたい」と思っていたのですが、何度話し合っても母親の猛反対にあい、なかなか話が進まない状態でした。買い物に付き合わなければ母が不機嫌になる、友人と遊ぶと「自分ばっかり楽しんでズルい」と責められる…。そんな日常にモヤモヤを抱きつつも、「母を一人にしたらかわいそう」「自分が悪者になるのでは」という罪悪感が強く、自立に踏み出せずにいました。さらには、母のヒステリックな反応におびえ、「もういいや…」と毎回引き下がることの繰り返し。次第に「このままずっと母の生活に縛られたままなのかな…」と感じるようになり、限界を感じてカウンセリングに踏み切りました。

■初期の様子

電話越しのNさんは、どこか遠慮がちな声で「母のことが嫌いなわけじゃないんです」と前置きしながら、「でも一生このまま母の期待通りに生きるのかと思うと、しんどくて」とポツポツ語ってくれました。過去に一度、一人暮らしの相談を祖母や父親に持ちかけたところ、それを知った母が「裏切り者!私を捨てるのか!」と激昂し、Nさんは怖くなって断念したそうです。本音では自由になりたい。でも、母親を怒らせるのが怖いし、責められると自分がひどい娘のように思えてしまう…。そんな強い葛藤の中で、Nさんはずっと身動きが取れずにいました。

■カウンセリングの対応

カウンセリングではまず、Nさんが抱える罪悪感に寄り添い、「親子だからといって、すべてを共有しなければならないわけではないんですよ」と優しく伝えるところからスタートしました。Nさんが自分を責めていた「親不孝なのでは?」という思い込みに対して、「母の希望を叶えるためにNさんが我慢し続ける必要はありません」とはっきり言葉で返すことで、少しずつ心のわだかまりをほぐしていきました。実際の場面でどう対応すればいいかも一緒に考えました。たとえば、感情的なLINEが来たときの返し方、「返事を少し遅らせてみる」「簡潔に伝える」といった小さな工夫を提案し、練習を重ねました。また、Nさんがこれまで抑えてきた怒りや寂しさ、幼少期の思いなどを丁寧に掘り下げ、涙ながらに本音を吐き出す時間も大切にしました。

■結果

数ヶ月のセッションを通じて、Nさんは「自分の人生を自分で選んでいいんだ」という感覚を少しずつ取り戻していきました。「母を置いて一人暮らしなんてできない」と思い込んでいた頃とは違い、「母がどう反応しても、私は私の選択を大切にしていい」と思えるようになったのです。最終的には、事前にカウンセラーとシミュレーションを重ねた上で、母親と冷静に話し合い、無事に一人暮らしをスタートすることができました。最初は不安もあったようですが、今では「母の顔色を気にしすぎずに暮らせるのが、こんなに楽なんて」と笑顔で話してくれます。母親との距離感も以前よりずっと健全になり、「昔みたいに怒られるのが怖くて言いたいことを我慢することが減りました」と、穏やかな関係を築けるようになってきています。

「母と自分は別の人間。それぞれに人生があっていい」と心から思えるようになった今、Nさんは自分の時間や夢に目を向け始めています。

ケース5:母親の愚痴のはけ口になっていたHさん(30代女性)

■相談の背景

Hさん(30代)は長年、母親からの愚痴を一方的に聞かされ続けてきました。内容はほとんどが父親への不満。「あの人は何もしてくれない」「私ばっかり我慢してる」といった話を、子どもの頃から繰り返し聞かされるうちに、Hさんは無意識のうちに“母の話し相手役”を引き受けるようになっていました。大人になり、家を出て社会人として独立してからも、電話やLINEで母の愚痴は止まりません。「私が聞かなきゃ母は誰にも話せないだろう」と自分に言い聞かせながらも、Hさんの中には少しずつ限界が近づいていました。

■初期の様子

カウンセリングの電話では、Hさんは静かな口調で「本当はもう、母の愚痴を聞くのがつらいんです。でも、そんなこと言ったら怒られる気がして…」と遠慮がちに話してくれました。実際、過去に一度だけ「少し距離を置きたい」と母に伝えたところ、「産んで育てた恩を忘れたの!?」と激しく責められ、それ以来何も言えなくなったそうです。「母を見捨てるようで罪悪感がある。でも、自分の時間も心ももう限界…」という、逃げ場のない状態に陥っていたのです。誰にも相談できず、ひとりで抱え込んできた疲れが、声のトーンからもにじみ出ていました。

■カウンセリングの対応

まずカウンセラーは、「今までよく頑張ってこられましたね」とHさんの努力をねぎらい、感情を丁寧に受け止めました。そして、「これは共依存と呼ばれる状態かもしれません」と静かに説明しました。Hさんが母の愚痴をずっと受け止め続けることで、逆に母も依存を深めてしまい、どちらも苦しくなっていたのです。そこで、「母親の話をすべて受け止めるのはHさんの義務ではない」ということを何度も繰り返し伝え、まずはHさん自身が罪悪感から少し距離を取れるようサポートしていきました。

また、実践的な工夫として「今日は疲れてるからまた今度ね」とLINEで断る練習や、電話の時間を短く切り上げるコツなどを一緒に考えました。「本当にそんなことして大丈夫なんでしょうか…」と不安そうにしていたHさんでしたが、ロールプレイを重ねる中で「自分を守っていいんだ」と少しずつ実感していきました。

■結果

数回のカウンセリングを経て、Hさんは「母の機嫌よりも、自分の心を大事にしていい」と思えるようになりました。最初はドキドキしながらだった「今ちょっと忙しいから、またにしてもいい?」というLINEも、今では自然に送れるように。母親との距離の取り方を覚えたことで、母からの干渉も自然と減っていきました。「意外と、私が想像してたほど母は爆発しなかった」と驚いた様子で話してくれました。

さらに、自分の気持ちを抑えてきたことに気づき、幼い頃の「なんで私ばっかり聞き役なんだろう」と感じていた怒りや寂しさにも向き合うことができました。「母の人生を支えるのは母自身の役割。私は私の人生を楽しんでいい」と思えるようになったHさんは、趣味のヨガを再開したり、新しい友達と交流したりと、少しずつ自分の世界を広げ始めています。

「母に何を言われても、自分の時間や心を犠牲にしないことが私の幸せにつながる」と穏やかに語るその姿からは、もう“母のためだけに生きていた娘”の面影はありません。今では「母は母、私は私。それでいい」と思えるようになり、以前よりずっと心が軽くなったと話してくれました。

自分の気持ちを後回しにしていませんか?ー共依存や人間関係に悩むあなたへ、カウンセリングという選択肢をー

「相手を怒らせたくないから我慢する」

「嫌われるのが怖くて本音が言えない」

「本当は離れたいのに、なぜか手放せない」

そんなふうに、自分より相手を優先して苦しくなっていませんか?

共依存や恋愛依存、家族とのしんどい関係に悩んでいると、「自分が我慢すればいい」と思い込んでしまうことがあります。でも、あなたの気持ちだって、ちゃんと大切にしていいのです。

カウンセリングは、無理に答えを出す場ではありません。

まずは、あなたの心の奥にある本音を一緒に見つけていく時間です。

「本当はどうしたいのか」「どんな人生を送りたいのか」――そうした声に耳を澄ませることで、少しずつ自分の軸を取り戻していくことができます。

これまで誰にも言えなかったこと、伝え方がわからなかった想い、

どうか一人で抱え込まず、安心して話せる場所で吐き出してみませんか。

あなたの歩幅に合わせて、ゆっくり進んでいけるサポートを用意しています。

迷っている今こそ、自分の心の声に耳を傾けるタイミングかもしれません。

まずは、気軽にご相談ください。

を軽くする方法-150x150.avif)