不安障害を持つ人が人間関係で苦しみやすい特徴とは?

不安障害を持つ人にとって、人間関係は「安心を求める気持ち」と「傷つくことへの恐れ」が常にせめぎ合う場になります。相手の何気ない表情や言葉を深読みしてしまい、「嫌われたのではないか」「迷惑をかけたのではないか」といった不安が頭から離れないことも多いのです。そのため、本当はもっと自然に接したいのに、自分の言動を過剰にコントロールしてしまい、結果として疲れやすくなります。

また、不安を和らげたい気持ちから「大丈夫?」「嫌じゃない?」と何度も確認してしまったり、逆に誤解されるのが怖くて本音を言えずに我慢してしまうこともあります。どちらも関係を守ろうとする行動ですが、相手との距離感がちぐはぐになり、ぎこちない雰囲気を生んでしまうことも少なくありません。

人とのつながりを欲しているのに、同時にその関係を壊すことを強く恐れる――この二重の不安こそが、不安障害を持つ人が人間関係で特に苦しみやすい特徴といえるのです。

不安障害を持つ人の人間関係の特徴は何ですか?

不安障害を持つ人は、人間関係において安心を求める気持ちと傷つくことへの恐れが常に葛藤しています。その結果、相手の何気ない表情や言葉を深読みし過ぎて不安になったり、自分の言動を過剰にコントロールして疲れやすくなることがあります。

不安障害を持つ人はどのように人間関係を維持しようとしますか?

不安障害を持つ人は、関係を守ろうとするために「大丈夫?」「嫌じゃない?」と確認し過ぎたり、誤解を恐れて本音を言えず我慢したりすることがあります。これらの行動は関係を維持しようとする一方で、距離感が不自然になりぎこちない雰囲気を生むこともあります。

不安障害を持つ人が人間関係で最も苦しむ理由は何ですか?

不安障害を持つ人は、人とのつながりを欲している一方で、その関係を壊すことを非常に恐れる二重の不安を抱えているため、人間関係で特に苦しみやすいのです。

なぜ不安障害の人は自然に人と接することが難しいのですか?

不安障害の人は、安心感と恐怖の間で絶えず葛藤しているため、自然に接したい気持ちがあっても、自分の言動を過剰に制御してしまいがちです。その結果、自然さが失われ、疲れやすくなるのです。

不安障害を持つ人が対人関係の悩みを克服するためにはどうすれば良いですか?

対人関係の悩みを克服するには、専門的なカウンセリングや支援を活用し、自分の不安の原因や対処法について理解を深めることが効果的です。具体的な事例を通じて、安心感を持ちながら人間関係を築く方法を学ぶことも有益です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 不安障害と人間関係――なぜ苦しくなりやすいのか?

- ・相手の反応を過剰に気にしてしまう

- ・本音を言えず我慢してしまう

- ・不安を和らげたいのに確認しすぎて逆効果になる

- ○ 不安障害を持つ人が人間関係で見せやすい具体的な特徴

- ・相手の一挙一動を気にしすぎてしまう

- ・自分の気持ちを抑えてしまう

- ・安心を求めて確認を繰り返す

- ○ 不安が悪循環を生む原因と背景にある心理的要因

- ・否定されることへの強い恐怖

- ・自己肯定感の低さが影響する

- ・幼少期の経験が影響していることもある

- ○ 不安障害による人間関係の悩みを和らげるためのヒント

- ・小さな「安心の体験」を積み重ねる

- ・自分の気持ちを言葉にして整理する

- ・完璧な人間関係を目指さない

- ○ あなたの不安を一人で抱え込まないで

不安障害と人間関係――なぜ苦しくなりやすいのか?

不安障害を抱えている人にとって、人間関係は特に大きなハードルになることがあります。誰でも「嫌われたくない」「関係を壊したくない」という思いは持っていますが、不安障害があるとその気持ちが強くなりすぎて、相手の何気ない表情や言葉を過剰に気にしてしまいます。「今の言い方で相手を不快にさせたのでは?」「LINEの返事が遅いのは自分のせいかも」などと考えが止まらなくなり、心が休まる時間が減っていくのです。

本当は人とつながりたいのに、強い不安がそのつながりを邪魔してしまう。この矛盾が人間関係をさらに難しく感じさせます。しかも、相手の反応を気にして言いたいことを我慢したり、逆に何度も確認してしまったりすることで関係がぎこちなくなることも少なくありません。つまり、不安を避けようとする行動が、かえって人間関係のストレスを増やす結果につながるのです。

ここからは、不安障害を持つ人がなぜ人間関係で苦しくなりやすいのかを、具体的な特徴や心理的な背景から見ていきましょう。

相手の反応を過剰に気にしてしまう

不安障害を抱える人の多くは、相手の反応にとても敏感です。少し眉をひそめられただけで「嫌われたかもしれない」と思ったり、メールやLINEの返信が数時間遅れるだけで「何かまずいことを言ったのでは」と考え込んでしまうことがあります。

こうした反応の裏には、「自分は人に受け入れられにくいかもしれない」という思い込みが潜んでいることが多いです。そのため、些細なことでも「拒絶された」と解釈してしまい、気持ちが落ち着かなくなるのです。

本来なら流してもいい場面でも気にしてしまうので、人付き合いが疲れるものになりがちです。そして、「また気をつかいすぎて疲れてしまった」と自己嫌悪に陥ることも少なくありません。この繰り返しが、人間関係における大きな負担となっていくのです。

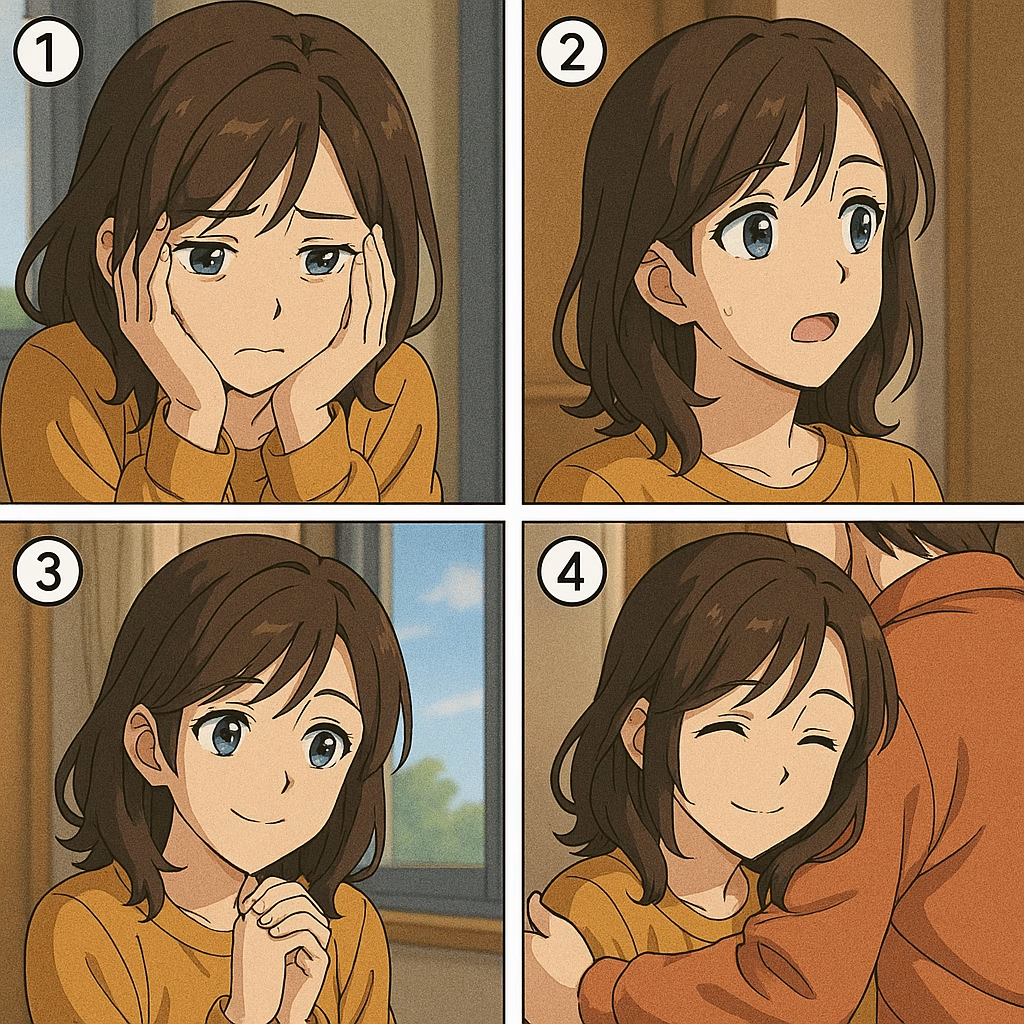

本音を言えず我慢してしまう

不安障害を持つ人は、「自分の気持ちを言ったら嫌われるのではないか」「関係が壊れるのではないか」という恐れから、本音をなかなか言えないことがあります。例えば、友達に頼まれたことを本当は断りたいのに「嫌と言ったら関係が終わるかも」と考え、無理して引き受けてしまうこともあります。

このように我慢を重ねると、一見「優しい人」と思われることもありますが、内側ではストレスが積み重なり、自分らしさを出せない苦しさを感じるようになります。そして「自分は本音を言えない弱い人だ」と自己否定につながってしまうケースも少なくありません。

本音を隠すことで一時的に不安を避けられるように思えても、長期的には関係の歪みや自分自身の疲弊につながります。これが、人間関係の中での苦しさをさらに大きくしてしまう要因なのです。

不安を和らげたいのに確認しすぎて逆効果になる

不安を少しでも減らしたい気持ちから、「本当に大丈夫?」「嫌じゃない?」と相手に何度も確認してしまうこともあります。本人にとっては安心を得るための行動ですが、相手からすると「信頼されていない」と感じたり、「答えるのが負担」と思われてしまうこともあります。

このように、不安を減らすための行動が、かえって関係をぎくしゃくさせることにつながりやすいのです。すると「やっぱり嫌われたのかもしれない」と不安が増し、さらに確認したくなる――まるで堂々巡りのような悪循環にはまってしまいます。

このサイクルが続くと、人との関わり自体が怖くなり、「だったら最初から関わらない方が楽かもしれない」と人間関係を避けるようになることもあります。本当は安心できるつながりを求めているのに、その一歩が踏み出しづらくなるのです。

不安障害を持つ人が人間関係で見せやすい具体的な特徴

不安障害を持つ人が人間関係に悩むとき、その背景にはいくつか共通する行動パターンがあります。本人は「普通に接しているつもり」でも、不安の影響で無意識に偏った対応をしてしまうことがあるのです。例えば、相手の言葉を過度に深読みしてしまったり、自分の気持ちを飲み込んでしまったり、逆に安心を得ようとして何度も確認を繰り返してしまう――こうした特徴は、不安障害がある人の人間関係においてよく見られるものです。

一見すると「気配りができる人」「優しい人」と見えることもありますが、内側では大きなストレスを抱えている場合が多いのが特徴的です。ここからは、代表的な3つの行動パターンを取り上げ、その具体的な様子や心理背景について詳しく見ていきましょう。

相手の一挙一動を気にしすぎてしまう

不安障害がある人は、相手の小さな仕草や口調に過敏に反応してしまうことがよくあります。例えば、少し表情が曇っただけで「何か気に障ったのでは?」と不安になったり、LINEの既読がつかないだけで「嫌われたのかもしれない」と思い込んでしまうのです。

こうした過敏さの根底には「人から拒絶されることへの強い恐怖」があります。誰にでも「嫌われたくない」という気持ちはありますが、不安障害の人にとってはその恐れが日常のあらゆる場面で繰り返し出てきます。

本来なら気にしなくてもいい小さなサインを「大きな危険信号」として受け取ってしまうため、気持ちが休まることなく人間関係が疲れるものになってしまいます。そして「また気にしすぎてしまった」と落ち込み、自己嫌悪に陥ることも少なくありません。

自分の気持ちを抑えてしまう

もう一つの特徴は、自分の本音をなかなか出せずに我慢してしまうことです。例えば、本当は疲れていて誘いを断りたいのに「断ったら嫌われるかも」と考えて無理して参加したり、相手の要望を優先して自分の希望を言えなかったりします。

このように「相手を優先する」行動は、一見すると協調的に見えますが、内側ではストレスが積み重なります。我慢を繰り返すことで「自分の気持ちは大事にされていない」と感じたり、「本音を言えない自分は弱い」と自己否定につながることもあります。

長期的には、自分らしさを見失ったり、相手との関係が一方的なものに感じられるようになることもあります。不安を避けるために本音を抑えたつもりが、結果として関係性に歪みを生むことになるのです。

安心を求めて確認を繰り返す

不安を少しでも和らげたい気持ちから、相手に繰り返し確認してしまうことも特徴的です。「大丈夫?」「嫌じゃない?」「迷惑じゃない?」と何度も聞いてしまうと、相手は「信用されていないのかな」と感じたり、やり取り自体が負担に思えてしまうことがあります。

本人は安心を得たいだけなのに、その行動が逆に関係をぎくしゃくさせる原因になる――これが不安障害を持つ人にとってのつらい悪循環です。そして「やっぱり嫌われたのかも」と不安がさらに強まり、また確認したくなる…というループに陥りやすいのです。

こうしたやり取りが続くと、人との関わり自体が怖くなり、「だったら距離を置いたほうが楽」と人間関係を避ける方向に傾くこともあります。本当は人とのつながりを大切にしたいのに、安心を求める行動が裏目に出てしまうのが、この特徴の大きな難しさなのです。

不安が悪循環を生む原因と背景にある心理的要因

不安障害を持つ人が人間関係でつらさを感じやすいのは、単に「心配性だから」ではありません。その背景には、強い不安が人間関係の中で悪循環を生む構造が隠れています。例えば「嫌われたくない」という気持ちから本音を抑えると、かえってストレスが溜まって関係がぎこちなくなります。また「安心したい」という思いから相手に繰り返し確認すると、逆に相手との距離が遠くなってしまうこともあります。

このように、不安を避けようとする行動が逆効果になり、「やっぱり自分は人とうまくやれない」と感じる。すると自己否定が強まり、不安はさらに大きくなり、同じ行動を繰り返してしまう――まさに負のスパイラルに陥りやすいのです。ここからは、その悪循環を生む心理的な要因を整理して見ていきましょう。

否定されることへの強い恐怖

不安障害を抱える人の根底には、「人に否定されること」への強い恐怖があります。小さなミスや軽い冗談でさえ、「自分の存在を否定された」と大きく感じてしまうことがあるのです。この恐怖があると、人と関わるたびに「傷つくかもしれない」という警戒心が働きます。

その結果、相手の言葉や表情を必要以上に読み取り、「怒っているのでは」「失望しているのでは」と解釈してしまうのです。そして不安を避けようとして本音を隠したり、相手に合わせすぎたりする行動につながります。

けれども、これらの行動は一時的に安心をくれるかもしれませんが、長期的には「自分を偽っている」という感覚や「本当の自分は受け入れられないのでは」という自己否定を深めることになります。否定されることへの恐怖が強いほど、人間関係は息苦しくなっていくのです。

自己肯定感の低さが影響する

自己肯定感が低いと「自分には価値がないのでは」と感じやすくなり、人との関わりでも不安が強まりやすくなります。不安障害を持つ人の多くは、相手からの承認や評価に過敏に反応します。褒められたときには大きな安心を得られますが、逆に少しでも否定的な言葉や態度を感じると、一気に不安が高まってしまうのです。

このように、自己肯定感の低さは人間関係を「常に試される場」にしてしまいます。相手のちょっとした反応に一喜一憂し、自分の存在価値を揺さぶられる感覚を持つことで、心の安定が保ちにくくなります。

結果として「人に頼らなければ安心できない」「自分では自分を支えられない」という気持ちが強くなり、相手に過度に依存したり、確認を繰り返したりすることにつながるのです。自己肯定感の低さは、不安の悪循環を加速させる大きな要因だといえるでしょう。

幼少期の経験が影響していることもある

不安障害の背景には、幼少期の経験が関係している場合もあります。例えば、子どもの頃に親から過度に期待されたり、厳しく叱られることが多かった人は、「失敗したら受け入れてもらえない」という感覚を強く抱くことがあります。また、過保護に育てられた場合も「自分だけではやっていけない」という思い込みにつながりやすいのです。

こうした体験は、大人になってからの人間関係にも影響を及ぼします。友人や恋人、職場の人とのやり取りの中で「認めてもらわなければ」「嫌われたら終わりだ」と感じやすくなり、不安が強く出てしまうのです。

もちろんすべての不安障害が育ち方だけで説明できるわけではありませんが、過去の体験が現在の考え方や感じ方に影響を与えるのは事実です。そのため、自分の背景を理解することは、不安の悪循環から抜け出すための大切な第一歩になるのです。

不安障害による人間関係の悩みを和らげるためのヒント

ここまで見てきたように、不安障害を持つ人は人間関係において「安心したい」と「関係を壊したくない」という二つの気持ちの板挟みになりやすく、その結果、悪循環にはまりやすいという特徴があります。しかし、不安が強く出やすいからといって、人間関係を楽しむことを諦める必要はありません。むしろ、自分の特徴を理解し、少しずつ新しい関わり方を身につけることで、心の負担を和らげていくことが可能です。

大切なのは、「不安をゼロにしよう」と思わないことです。不安は人に備わっている自然な感情のひとつであり、完全になくすことはできません。その代わりに、不安と上手につき合いながら自分を守り、同時に相手との関係を大切にしていく工夫が求められます。ここからは、具体的に取り入れやすい3つのヒントを紹介します。

小さな「安心の体験」を積み重ねる

不安が強いときは「人に嫌われるかもしれない」と感じやすくなりますが、その考えが必ずしも現実を反映しているとは限りません。むしろ多くの場合、相手はそこまで気にしていないことも多いのです。そこで大切なのが、小さな「安心の体験」を積み重ねることです。

例えば、友達に自分の意見を少しだけ伝えてみる。断りにくいお願いを、勇気を出して「今日は無理なんだ」と言ってみる。そのとき相手が受け止めてくれたなら、「本音を言っても大丈夫なんだ」という新しい経験になります。この小さな積み重ねが、自分の中の「不安は絶対に現実になる」という思い込みを少しずつ和らげてくれるのです。

一度で大きな変化を求める必要はありません。安心できる人や場面を選びながら、小さなチャレンジを繰り返すことが、不安に強く振り回されない人間関係づくりの第一歩になります。

自分の気持ちを言葉にして整理する

不安障害を持つ人の多くは、頭の中で考えがぐるぐると回り続けてしまいます。その結果、気持ちがごちゃごちゃになり、何が本当の不安で、何が思い込みなのか区別がつかなくなることがあります。そんなときは、自分の気持ちを言葉にして整理することが役立ちます。

方法はシンプルで、日記やメモに「今不安に思っていること」を具体的に書き出すだけでも十分です。紙に書くことで頭の中が客観的に見えるようになり、「これはただの推測だな」「ここは実際に心配すべきことかも」と冷静に切り分けられるようになります。

さらに、信頼できる相手やカウンセラーに話してみることも効果的です。人に言葉で伝えることで、自分の気持ちが整理されるだけでなく、「話しても受け止めてもらえる」という安心感も得られます。自分の気持ちを外に出すことは、人間関係の安心を広げるための大切なステップなのです。

完璧な人間関係を目指さない

不安障害を持つ人は「相手に嫌われたくない」という思いが強いために、人間関係において「常にうまくいかなければならない」と感じがちです。しかし、人間関係はそもそも完璧ではありません。時には誤解が生じたり、相手の機嫌が悪かったり、思い通りにいかないことも自然なことです。

完璧を目指すほど、自分も相手も息苦しくなり、不安が増えてしまいます。そこで意識したいのは「多少のズレがあっても関係は壊れない」という視点です。少しぎこちないやり取りがあっても、相手とのつながりが続いていればそれで十分。完璧でなくても関係は成り立つのです。

むしろ、不完全さを許せる関係ほど安心感が育ちやすくなります。「嫌われるかもしれない」と恐れる代わりに、「少しくらい失敗しても大丈夫」と思えるようになると、人間関係はぐっと楽になります。完璧さを手放すことは、不安にとらわれない人間関係を築くための大切な鍵といえるでしょう。

あなたの不安を一人で抱え込まないで

人間関係の不安は「自分だけの問題」ではなく、多くの人が悩むとても自然な感情です。ですが、その不安が強すぎて毎日の生活や大切な人との関係に影響してしまうと、「どうすればいいのか分からない」とますます苦しくなってしまいますよね。

カウンセリングは、そんな不安を少しずつ整理し、安心できる関係の築き方を一緒に探していく場です。話すだけでも気持ちが軽くなることがありますし、「本音を言っても大丈夫なんだ」という小さな体験を重ねるきっかけにもなります。

リ・ハートの電話カウンセリングなら、自宅から気軽に安心してご利用いただけます。顔を合わせずに声だけで話せるからこそ、普段は言いにくいことも自然に言葉にしやすいのが特徴です。

不安に振り回されない日常を取り戻すために、まずは一度、お気持ちをお聞かせください。あなたのペースで大丈夫です。

を軽くする方法-150x150.avif)