「自分なんて…」と思ったら要注意! 若手社会人に増えるインポスター症候群のサイン

社会人になって間もない頃、「自分にはこの仕事をやる資格がないのでは…」「まわりはみんな優秀なのに、どうして自分だけこんなにできないんだろう」と感じたことはありませんか?上司や同僚から評価されても、「たまたまうまくいっただけ」と素直に受け取れず、むしろ不安やプレッシャーが増してしまう。そんな状態が続くと、心の中に「自分なんて…」という思いが根を張り始めます。

こうした感覚は、実は「インポスター症候群(インポスター・シンドローム)」と呼ばれる心理的傾向かもしれません。頑張って成果を出しているにもかかわらず、自分を「能力のない偽物」と感じ、他人の期待に応えようと無理を重ねてしまう。とくに最近は、完璧を求められる場面が多い若手社会人のあいだで、この症状に悩む人が増えていると言われています。

この記事では、「自分なんて…」と感じ始めたときに気づいてほしいインポスター症候群のサインや、その背景にある心理、そして少し心を楽にするためのヒントをお伝えします。自分の努力や存在を否定してしまいがちな方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

インポスター症候群(インポスター・シンドローム)とは何ですか?

インポスター症候群は、自分の能力を過小評価し、自分は他人と比べて劣っていると感じる心理的傾向です。努力や成功にも関わらず、自分を能力のない「偽物」と感じてしまう状態を指します。

インポスター症候群の兆候やサインには何がありますか?

インポスター症候群の兆候には、成功してもそれを素直に喜べず、自分の努力だけでなく運や偶然の結果だと考えること、他人の期待に応えようと過剰に頑張ること、そして自己否定の感情が強まることが挙げられます。

なぜ若手社会人の間でインポスター症候群が増えているのですか?

若手社会人の間でインポスター症候群が増えている理由には、完璧を求める場面の多さや競争の激しさ、高い期待に圧倒されること、自己評価が厳しい文化も影響していると考えられています。

インポスター症候群に対処するための方法は何ですか?

インポスター症候群に対処する方法には、自分の成功を認めることや他者と比較しすぎないこと、自己肯定感を高める努力をすること、信頼できる人と気持ちを共有することなどがあります。

インポスター症候群を克服するために心がけるべきことは何ですか?

インポスター症候群を克服するためには、自分の努力や成果を正当に評価し、完璧を追い求めすぎずに適度な自己許容を持つことが重要です。また、自己肯定感を育むことや、過度なプレッシャーを避けることも効果的です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 「自分なんて…」と感じるのは、まじめな証拠?

- ・「評価されてもうれしくない」その裏にある不安とは?

- ・まわりがすごく見えるのは、比較のワナかも

- ・「自信がない」は変えていける感情

- ○ なぜ「自分なんて…」と感じてしまうのか? 心の奥にある思いに気づく

- ・「ちゃんとしなきゃ」が口グセになっていない?

- ・幼少期の「期待」と「評価」が影響していることも

- ・「評価されたい」の裏にある、承認欲求と不安

- ○ 「自分なんて…」から抜け出すためにできること

- ・「できていること」にちゃんと目を向けよう

- ・他人の評価ではなく「自分の感覚」を大事にする

- ・完璧じゃなくてOK!「まぁいっか」の力を育てよう

- ○ 「自分なんて…」ではなく、「これが自分でいい」と思えるために

- ・「気づけた自分」をまずは認めてあげよう

- ・周囲の「共感」を受け取る勇気を持ってみよう

- ・自分の価値は「成果」ではなく「存在」にある

- ○ 自分を責めすぎてしまうあなたへ──安心して話せる場所があります

「自分なんて…」と感じるのは、まじめな証拠?

新卒で入社したばかりの頃や、新しい職場に慣れないうちは、「自分なんかがここにいていいのかな」と思ってしまうことがありますよね。まわりが優秀に見えて、自分だけが取り残されているような気がする…。そんなときにふと頭をよぎるのが、「自分なんて…」という言葉。でも実はこれ、ただのネガティブ思考ではなく、「インポスター症候群」という心理状態のサインかもしれません。

インポスター症候群とは、自分の実力や成功を素直に受け止められず、「今の評価はまぐれ」「本当の自分がバレたら終わりだ」と思い込んでしまう状態のこと。とくに完璧主義の人、努力家、責任感が強い人ほどなりやすいとされています。日本ではあまり知られていない言葉かもしれませんが、実は若手社会人にとって身近な心理現象です。

ここでは、「自分なんて…」と感じる背景にどんな心理があるのか、そしてその気持ちとどう向き合っていけばよいのかをやさしく解説していきます。自信が持てずにモヤモヤしている方に、少しでも気持ちが軽くなるヒントになればうれしいです。

「評価されてもうれしくない」その裏にある不安とは?

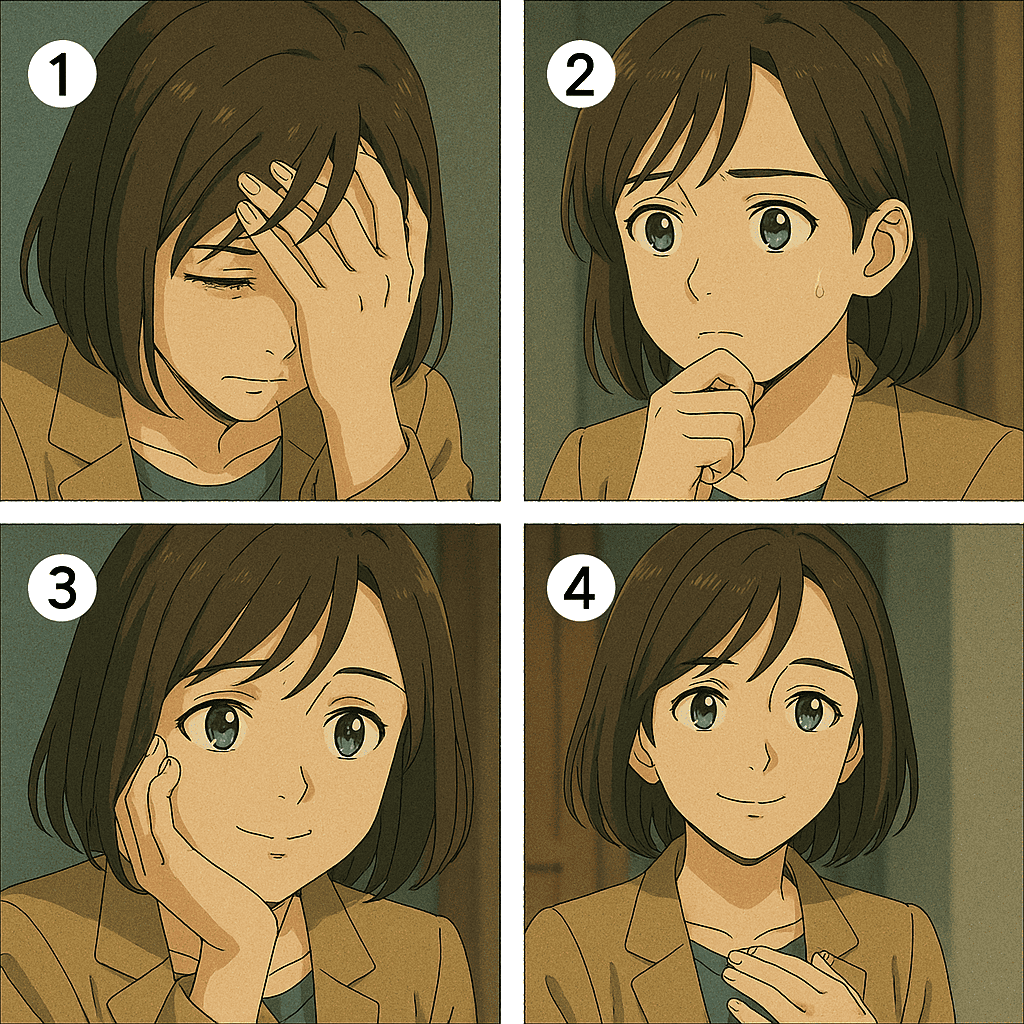

上司から「よくやったね」と言われても、なんだかうれしくない。素直に喜べず、「いやいや、たまたまうまくいっただけです」と思ってしまう…。そんな経験はありませんか?これは、インポスター症候群の代表的なサインのひとつです。自分の成果を自分の力として認められず、「本当の自分はもっとダメな人間だ」と思い込んでしまうのです。

この感覚の裏には、「期待に応えられなかったらどうしよう」「次も同じようにできる保証はない」といった不安が隠れています。そして、他人の期待が大きいほど、自分の中でプレッシャーがどんどん膨らんでいくのです。うれしいはずの評価が、逆に重荷になってしまうなんて、なんとも皮肉ですよね。

でも、そんなふうに感じるのは、決して弱さではありません。むしろ、ちゃんと責任を感じているからこそ、不安になるのです。自分の中の「真面目な心」が引き起こす反応だと考えると、少しだけ気持ちがやわらぐかもしれません。

まわりがすごく見えるのは、比較のワナかも

職場でふと見渡すと、同期や先輩がキラキラして見えることってありませんか?みんな要領がよくて、仕事も早くて、なんだか自信満々に見える…。そんな中で、自分だけが空回りしている気がしてしまう。でもそれ、本当に「自分だけ」なのでしょうか?

人はつい、自分の「ダメな部分」と他人の「できている部分」とを比べがちです。SNSでもリアルでも、他人の“良いところ”ばかりが目につきますよね。でも実際は、誰しも見えないところで悩んだり失敗したりしているもの。比較のワナにはまると、自分の努力や成長が見えにくくなってしまいます。

「みんなすごいから自分はダメ」ではなく、「自分は自分のペースで成長している」と視点を切り替えるだけで、ぐっと心が軽くなるはずです。まわりと違っていても、それは“劣っている”ということではなく、“違いがある”だけなのです。

「自信がない」は変えていける感情

「もっと自信があればなあ」と思っても、なかなかすぐに自信はつかないものですよね。でも、インポスター症候群の特徴として、自信のなさは“実力のなさ”ではなく、“感じ方”の問題であることが多いのです。実際にはちゃんと成果を出していても、それを受け止める心の準備ができていないだけというケースがよくあります。

自信は、一気に手に入るものではありません。むしろ、小さな成功や「できた」と感じた体験を積み重ねていくことで、少しずつ育っていくもの。自分の頑張りを無視せず、ちゃんと認めてあげることがスタートです。

たとえば、「今日も遅刻せず出勤できた」とか、「昨日より報連相がスムーズにできた」とか、そういった小さな“できた”を日々見つけていきましょう。それが積み重なれば、やがて「自分なら大丈夫」と思える瞬間が増えていくはずです。

なぜ「自分なんて…」と感じてしまうのか? 心の奥にある思いに気づく

「ちゃんと頑張っているのに自信が持てない」「ほめられてもうれしくない」「周囲と比べて落ち込んでしまう」──こうした気持ちの裏側には、インポスター症候群特有の心理的な背景が隠れています。ただ単に自己評価が低いというだけではなく、「失敗してはいけない」「他人に認められたい」という深い思いが関係しているのです。

とくにまじめで責任感が強い人ほど、「完璧でなければ認められない」という思い込みを持ちやすく、自分に対する評価がどんどん厳しくなっていきます。その結果、「これくらいできて当然」「まだまだ足りない」と自分にプレッシャーをかけ続け、成果を出しても満足できなくなってしまうのです。

また、子どものころの環境や育ってきた人間関係も大きく影響していることがあります。失敗を許されなかった経験や、「期待に応えなきゃ」と感じ続けてきた過去が、今の自分に影を落としている場合も。ここでは、「なぜそんなふうに感じてしまうのか?」を紐解きながら、少しずつ自分の気持ちを理解していくヒントを紹介していきます。

「ちゃんとしなきゃ」が口グセになっていない?

あなたは日々、「もっと頑張らなきゃ」「ミスしちゃいけない」「ちゃんとしないと…」と、自分に言い聞かせるような気持ちで働いていませんか?それは、まじめな性格の裏返しであり、責任感が強いからこそ出てくる思考です。でもその「ちゃんとしなきゃ」が、自分自身を追い詰める原因にもなってしまいます。

いつも完璧を求めていると、ほんの少しの失敗やミスでも「自分はダメだ」と感じやすくなります。そして、たとえ成功しても「もっと上を目指さなきゃ」と、達成感を感じる余裕がなくなってしまうのです。そんな状態が続くと、心はどんどん疲れてしまい、「本当の自分がバレたらどうしよう」という不安が強まっていきます。

このようなプレッシャーから少し解放されるには、「ちゃんとしなくても大丈夫」と自分に言ってあげる時間を持つことが大切です。失敗してもいい、間違ってもいい、そんな“ゆるさ”が心を守ってくれるのです。

幼少期の「期待」と「評価」が影響していることも

インポスター症候群の背景には、子どものころに受けた家庭や学校での“期待のかけられ方”が関係していることもあります。たとえば、「いい子でいなきゃ」「失敗すると怒られる」「ほめられるのは結果を出したときだけ」というような体験が多かった人は、大人になっても「成果を出さなきゃ自分には価値がない」と思いやすくなります。

このような経験は、心の奥に“条件つきの自己肯定感”をつくってしまいます。つまり、「できる自分しか認められない」「完璧じゃないとダメ」という思い込みです。この思い込みが、自分への過剰なプレッシャーや不安の原因になっていることも少なくありません。

でも大切なのは、「その思い込みは今でも本当に必要なのか?」と自分に問いかけることです。過去には必要だったルールでも、今のあなたにはもう合わないかもしれません。気づくことが、手放す第一歩になります。

「評価されたい」の裏にある、承認欲求と不安

インポスター症候群に悩む人の多くが持っているのが、「ちゃんと評価されたい」という気持ちです。でもその気持ちは、実は「評価されないと不安」という裏返しでもあります。他人の目が気になりすぎて、自分の軸を持ちづらくなっている状態とも言えるかもしれません。

このような承認欲求は、誰にでもある自然な感情です。ただ、それが強くなりすぎると、常に「他人からどう見られているか?」が気になってしまい、自分自身の満足感や達成感を感じにくくなってしまいます。結果的に、どんなに頑張っても「まだ足りない」と感じ、疲れがたまってしまうのです。

ここで大切なのは、「誰に認められたいのか?」を見つめ直すこと。そして、「自分自身が自分をどう見ているか?」にも注目してみてください。他人の評価に振り回されるより、自分で自分を認めることができたとき、心の安定感はぐっと増していきます。

「自分なんて…」から抜け出すためにできること

「どうして自分に自信が持てないんだろう」「なぜ認められても納得できないんだろう」と悩む時間が長くなると、心はどんどん疲弊してしまいます。ですが、こうした思い込みや感情は、気づいたときから少しずつ変えていくことが可能です。インポスター症候群を一瞬で治す魔法のような方法はありませんが、自分の中の“ものの見方”をやわらかくしてあげるだけで、気持ちはぐっと楽になります。

大切なのは、「ダメな自分を変えること」ではなく、「すでにある自分の価値に気づくこと」。そして、自分に優しく接しながら、少しずつ思考のクセを見直していくことです。それには特別なスキルは必要ありません。ちょっとした言葉のかけ方や、視点の切り替え方を意識するだけでも、心の中の景色は変わっていきます。

ここでは、インポスター症候群に気づいたあと、どうやって自分を否定しすぎずに向き合っていけばよいのか。自分自身を守りながら、少しずつ前向きな感覚を育てていくヒントをお伝えします。

「できていること」にちゃんと目を向けよう

インポスター症候群の人は、とにかく“できていない部分”ばかりに目がいきがちです。「ここをもっと改善しなきゃ」「あのとき失敗しちゃったな」と、いつも自分にダメ出ししてしまう。でも、よく考えてみてください。本当に「何もできていない」わけではないはずです。

たとえば、毎日職場に行っている、期日を守って仕事をしている、誰かに感謝された──これらは当たり前に見えるかもしれませんが、立派な“できていること”です。自信がないときこそ、こうした日常の小さな成功をちゃんと認めることが大切です。

スマホのメモでも、ノートでもいいので、「今日できたこと」を1日1つだけでも書き出してみてください。続けていくうちに、自分のがんばりが目に見える形になって、自信の種になります。「自分にもできることがあるんだ」と気づけること、それが最初の一歩です。

他人の評価ではなく「自分の感覚」を大事にする

インポスター症候群に陥っているとき、人は無意識に「他人の目」ばかりを気にしています。上司がどう思っているか、同僚にどう見られているか、ちゃんと評価されているか…。でも、他人の評価って、コントロールできない部分が多いですよね。そして、誰にでも好かれるのは不可能です。

そんなときは、「私はどう感じているか?」という自分の感覚に立ち返ってみてほしいのです。「今日の自分、少し頑張れたな」「この資料、自分なりによく工夫できた」──そう思えたなら、それで十分です。他人がなんと言おうと、自分で「よし」と思えたことは、それだけで価値があります。

自分軸を育てるには、小さな“自分の納得”を積み重ねることがカギになります。外からの評価に依存せず、「私はこれでいい」と思える気持ちを育てていきましょう。それが自信の土台になります。

完璧じゃなくてOK!「まぁいっか」の力を育てよう

「100点じゃなきゃ意味がない」「一度ミスしたら終わり」──そんなふうに思い込んでいると、常に気を張っていなければならず、心は休まる暇がありません。でも実際は、完璧でなくても、ちゃんと価値はあるんです。

たとえば、仕事でちょっとしたミスをしてしまったとしても、次にリカバリーできれば十分だったりしますし、失敗から学ぶことで成長につながることもたくさんあります。だからこそ、「まぁ、いっか」と言える気持ちを育てることがとても大事です。

もちろん、手を抜くという意味ではありません。「失敗しても、自分の価値が下がるわけじゃない」と知ることが、自分を守るためのクッションになるのです。心に余白があると、周りの人との関係もやわらかくなっていきます。完璧じゃない自分を、少しずつ受け入れていきましょう。

「自分なんて…」ではなく、「これが自分でいい」と思えるために

ここまで、インポスター症候群のサインや背景、そして向き合い方について見てきました。完璧を目指すあまり、自分に厳しくなりすぎてしまったり、周囲と比較して落ち込んでしまったり。そんな経験は誰にでもあるものです。そして、それは「弱さ」ではなく「まじめさ」や「努力家」であることの裏返し。

でも、そんな自分をずっと否定し続けていては、心が持ちませんよね。インポスター症候群を完全に「克服」する必要はありません。それよりも、「あ、またあの思考に陥っているな」と気づけるだけで、もう十分前進です。そして、自分にやさしい言葉をかけてあげることで、「自分なんて…」ではなく「これが自分でいい」と思えるようになっていきます。

ここでは、これからの毎日の中で、少しずつ自分を認め、自分らしく働いていくためのヒントをお届けします。無理せず、焦らず、少しずつ。あなたがあなたらしくいられるように。

「気づけた自分」をまずは認めてあげよう

インポスター症候群に関する情報に触れたり、自分の思考パターンに気づけたりした今、それだけでも大きな前進です。なぜなら、多くの人は自分の内側にある不安や違和感に気づかずに、無理して頑張り続けてしまうからです。

「もしかして、私もそうかも」と思えたことは、自分の心に耳を傾けた証拠です。それってとても勇気のあること。たとえ今すぐ気持ちが楽にならなくても、自分の気持ちに気づけるようになったことで、これからの選択肢は確実に増えていきます。

まずは、「気づけた自分、えらい!」と、自分をねぎらってあげましょう。これからは、何かうまくいかないことがあっても、「また自分に厳しくなってたかも」と気づけるようになります。そうやって、自分との関係をやさしく育てていければ大丈夫です。

周囲の「共感」を受け取る勇気を持ってみよう

インポスター症候群の感覚は、ときに「誰にもわかってもらえない」と感じさせてしまうものです。でも実際は、同じように感じている人が、あなたのまわりにもきっといるはず。打ち明けることで、「実は私も…」と共感の輪が広がることもあります。

もちろん、誰かに弱さを見せるのは勇気がいります。「こんなこと言ったら、甘えてると思われるかも」と不安になるかもしれません。でも、自分の本音を少しずつ言葉にすることで、人とのつながりが深まり、心の安心感も得られていきます。

信頼できる人に、「最近ちょっと自信がなくてさ」と軽く打ち明けてみるだけでもOKです。共感をもらえた経験は、自分の感情を信じる力になります。そして、それが少しずつ自信へとつながっていくのです。

自分の価値は「成果」ではなく「存在」にある

最後に伝えたいことは、「あなたの価値は、結果や評価で決まるものじゃない」ということ。頑張ったから価値があるのではなく、頑張っていなくても、うまくいかない日があっても、あなたにはちゃんと価値があります。

社会ではどうしても「できる人」が評価されやすい空気がありますが、それがすべてではありません。誰かを支える言葉が言えた、自分を立て直す努力をしている、朝つらくても起きて出勤した──それらすべてが、あなた自身の価値の表れです。

「存在しているだけで価値がある」なんて大げさに聞こえるかもしれませんが、それは本当のこと。あなたがここにいること、それだけで十分な意味があります。そのことを、どうか忘れないでいてください。

自分を責めすぎてしまうあなたへ──安心して話せる場所があります

「自分なんて…」という思いが頭から離れないとき、それはただの弱さではありません。まじめに、誠実に、がんばってきたあなただからこそ、感じやすい心のサインです。でも、そうした気持ちをひとりで抱えていると、やがて「どうして自分はこんなに苦しいのだろう」と、さらに自分を責めてしまうことにもつながってしまいます。

そんなときは、少しだけ立ち止まって、自分の心の声に耳を傾けてみませんか?

当カウンセリングでは、「どうして自信が持てないのか」「なぜ評価を素直に受け取れないのか」といった思考のクセや心の背景に、丁寧に寄り添いながらサポートしていきます。ただ話すだけでも、気づけることや気持ちが軽くなる瞬間はたくさんあります。

安心できる場所で、今感じている不安やモヤモヤを言葉にすることからはじめましょう。誰かと一緒に整理していくことで、「これが自分でいいんだ」と思える感覚は、少しずつ育っていきます。

今のあなたのままで、どうぞお気軽にご相談ください。あなたのペースで、一緒に歩んでいきましょう。