人を信じたいのに怖い…人間不信をやわらげる認知行動療法(CBT)のやさしい実践ガイド

人を信じたい気持ちはちゃんとあるのに、いざ誰かと関わろうとすると胸の奥がキュッと固まってしまう。「また裏切られたらどうしよう」「傷つくのはもう嫌だ…」そんな思いがふっと浮かんできて、心が勝手にブレーキをかけてしまうことってありますよね。自分でも「そんなに疑うつもりはないのに…」と戸惑ってしまうこともあると思います。でもこれは、性格がひねくれているからでも、心が弱いからでもなく、過去に感じた痛みや不安がまだ心のどこかに残っているからこそ起こる、とても自然な反応なんです。

ただ、その“守ろうとする気持ち”が強く働きすぎると、本当は求めているはずの安心できる関係や温かいつながりさえ遠く感じてしまうことがあります。「信じたいのに信じられない」という矛盾した気持ちがしんどくて、自分を責めたくなることもあるかもしれません。でも大丈夫。心はゆっくり整えていけば、少しずつ“人を信じても大丈夫かもしれない”という感覚を取り戻していけるものなんです。

この記事では、認知行動療法(CBT)の考え方をベースに、この“信じたいのに怖い”という状態をどう整理し、どんなステップで不安をやわらげていけばいいのかを、わかりやすくお伝えしていきます。今日の不安を一気にゼロにする必要はありません。ほんの少しでも心が軽くなるきっかけになれば嬉しいです。どうぞリラックスしながら読み進めてみてくださいね。

この記事でつかめる心のヒント

- 人を信じたい気持ちと不安の関係: 過去の痛みや不安が心に残っているため、信じたい気持ちがあっても関係を築くことに恐怖を感じてしまいます。

- 信じたい気持ちと恐怖の両立: 信じたいのに怖くてできないときは、心をゆっくり整え、認知行動療法のステップを踏むことで不安を和らげ、信じる気持ちを取り戻せます。

- 過去の痛みや不安への対処法: 無理に完全に克服しようとせず、少しずつ心の整理を進めることで自然と心が軽くなり、安心できる関係を築きやすくなります。

- 心をゆっくり整える理由: 急いで心を整えようとすると負担になるため、時間をかけて少しずつ心の状態を整えることが、信じる気持ちを自然に取り戻すために重要です。

- この記事の目的と内容: 信じたいけれど怖い感情を整理し、不安を少しずつやわらげるための方法を認知行動療法の視点からわかりやすく伝えることを意図しています。

リハートカウンセリング.comに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 人を信じたいのに怖くなる理由とは?(人間不信が生まれる背景)

- ・過去の傷つき体験が心に残る仕組み

- ・不安が強いほど“警戒モード”が勝手にオンになる

- ・信じられないのは“性格”ではなく“傷ついた心の反応”

- ○ 人間不信が続くと強まってしまう“心のクセ”(思考パターンの偏り)

- ・ちょっとした変化を“危険サイン”として受け取ってしまう

- ・“最悪のシナリオ”を無意識で想像してしまうクセ

- ・良い部分より“疑う材料”ばかり拾ってしまうフィルター

- ○ 人間不信をやわらげるための認知行動療法(CBT)の具体的ステップ

- ・感情に振り回されないために「今の気持ち」を言語化する

- ・浮かんだ不安の“根拠”を確かめるクセをつくる

- ・別の見方を試して心の余裕をつくる練習をする

- ○ 人間不信は“ゆっくり回復する力”を持っている(信じる感覚を取り戻すために)

- ・自分のペースで歩むことがいちばん大切

- ・信頼は“ゼロか100か”ではなく、段階的に育てていくもの

- ・“信じられない自分”を責めないことが回復への近道

- ○ 信じたいのに怖いあなたへ──人間不信をやわらげるためのやさしい心の整え方

人を信じたいのに怖くなる理由とは?(人間不信が生まれる背景)

人を信じたいのに、いざ向き合おうとすると胸の奥がキュッと締めつけられるような感覚が出てくる。そんな経験をすると、「自分っておかしいのかな」「どうして素直に信じられないんだろう」と自分を責めてしまいがちです。でも、この“信じたいのに怖い”という気持ちは、とても人間らしい心の反応なんです。

多くの場合、その背景には過去に経験したつらい出来事があります。裏切られた、期待が外れた、心を開いた瞬間に傷ついた──そんな体験は心の奥に小さな傷跡として残ります。その傷が完全に癒えていないと、人と関わるたびに「また同じことが起きるかもしれない」という不安が顔を出してしまうんです。

そして心は“自分を守るため”に慎重さを高めます。「相手は大丈夫かな?」「本当のことを言っている?」と自然とチェックが厳しくなるのも、心が警戒モードに入っている証拠。でもこれは、あなたが弱いからでも、性格が悪いからでもありません。むしろ、すごく真剣に人と向き合ってきたからこそ、生まれる反応なんです。

ここでは、そんな“心の背景”をもう少しやさしく、丁寧にひも解いていきます。信じることが怖くなってしまった理由を理解することで、少しずつ人との距離感が楽になっていくはずです。

過去の傷つき体験が心に残る仕組み

私たちの心は、つらい出来事を“危険信号”として記憶するクセがあります。たとえば、誰かに裏切られた経験があると、心は「もう二度と同じ思いをしたくない」と強く学習します。この“学習”は悪いことではなく、本来は身を守るための大切な機能です。

ただ、この危険信号が強すぎると、今目の前にいる人にも“昔の誰か”を重ねてしまいます。優しい言葉をかけられても、「裏があるんじゃないかな」と感じたり、相手が少しそっけないだけで「嫌われたかも」と想像してしまったり。心が過去の記憶に引っ張られて、現実を歪めてしまうことがあるんです。

こういう反応は、決してあなたの性格がひねくれているわけではありません。むしろ、過去にそれだけ頑張って人と向き合い、深く関わってきた証拠。傷ついた経験は悪者ではなく、心が一生懸命にあなたを守ろうとしているサインなんです。

不安が強いほど“警戒モード”が勝手にオンになる

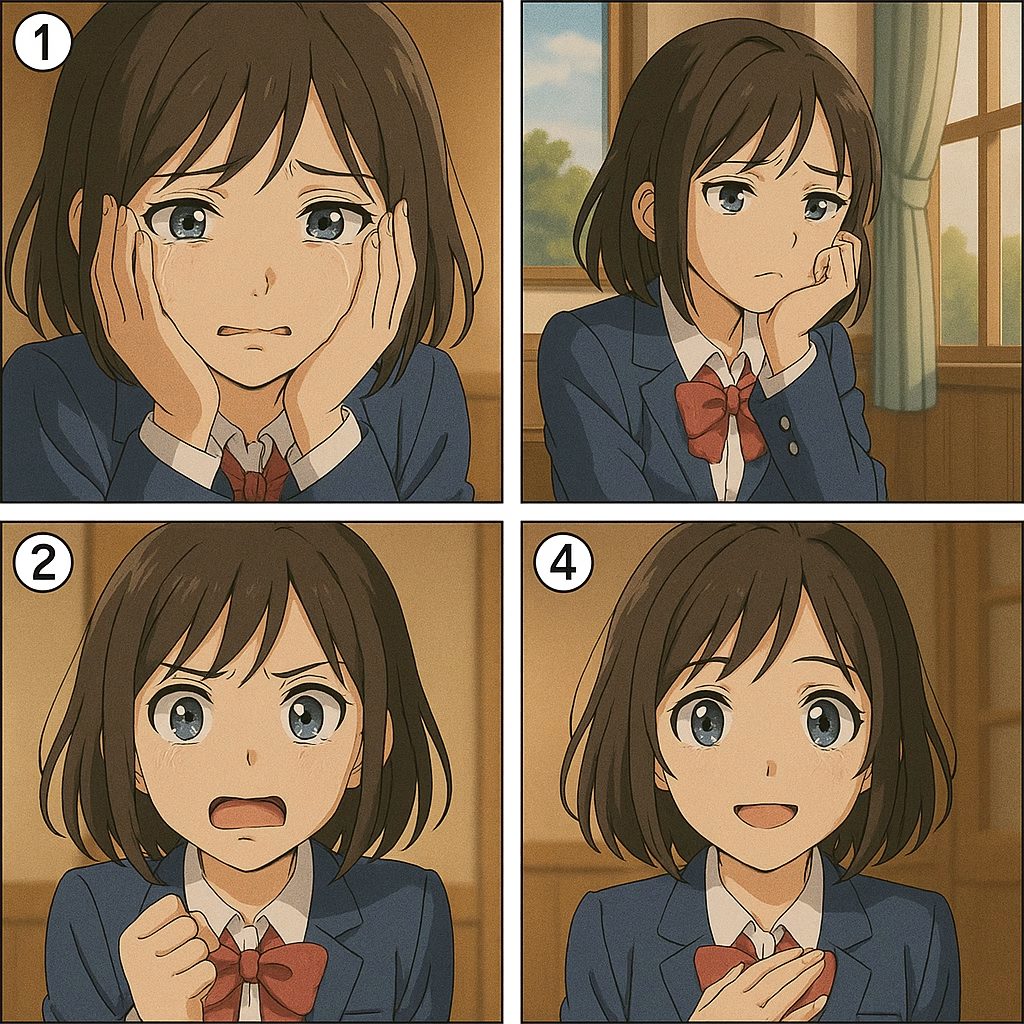

人を信じることが怖いと感じるとき、心の中では自動的に“警戒モード”が入っています。このモードがオンになると、相手の表情や言葉を敏感に読み取り、少しの違和感だけで不安が膨らんでしまうことがあります。

たとえば、相手の返事が遅いだけで「嫌われた?」と感じたり、少し表情が曇っただけで「怒ってる?」と考えてしまうことってありませんか?これは心が“最悪の事態”を想定して先回りするクセ。決して悪いことではなく、心があなたを傷つけないために動いている証拠です。

ただ、この警戒モードが続くと、心が休まらず、誰といても落ち着かなくなってしまいます。人間関係がどんどんしんどくなり、「誰も信じられない」と感じやすくなります。でも安心してください。警戒モードは練習次第で少しずつ弱めることができます。まずは「自分が今、警戒しているだけかもしれない」と気づけるだけでも、大きな一歩になります。

信じられないのは“性格”ではなく“傷ついた心の反応”

「人を信じられないって、やっぱり性格が悪いのかな…」と思ってしまう方は本当に多いです。でも、信じられないのは性格の問題ではありません。心がまだ傷ついた経験を処理しきれていないだけなんです。

人は本来、誰かとつながりたい生き物です。でも、過去に裏切られた経験があると、その本能よりも“避けたい気持ち”が勝ってしまうことがあります。これは心の自然な反応であり、誰でも起こりうること。あなたが悪いわけではありません。

そして良いニュースは、この反応は固定ではなく“変化できる”ということです。丁寧に自分の気持ちを見つめ、ゆっくり心を整えていくことで、新しい信頼関係に少しずつ目を向けられるようになります。

「信じられない自分」ではなく、「守ろうとしている自分なんだ」と気づけたとき、人間不信の重さは少し軽くなりますよ。

人間不信が続くと強まってしまう“心のクセ”(思考パターンの偏り)

人を信じることが怖くなると、どうしても心の中にはある種の“クセ”が生まれてしまいます。これは、認知行動療法(CBT)でいうところの「自動思考」と呼ばれるもので、気づかないうちにパッと浮かんでしまう考えのこと。たとえば、相手のちょっとした言葉や態度に敏感に反応したり、悪い方へ解釈してしまったり…。こうした“心のクセ”は、過去に傷ついた経験があるほど強くなりやすく、放っておくと日常のあらゆる場面で不安や疑いが生まれやすくなってしまいます。

ただ、ここで大切なのは「そのクセはあなたのせいじゃない」ということ。心があなたを守ろうとしているからこそ、必要以上に敏感になってしまうだけなんです。むしろ、優しくて、相手に裏切られる痛みをよく知っているからこそ起きる反応でもあります。

このパートでは、人間不信を強めてしまう心のクセを3つ取り上げながら、「なぜそうなるのか」「どうすれば扱いやすくなるのか」を、一緒にゆっくり見ていきます。心を整えていくためのヒントが、きっと見えてくるはずです。

ちょっとした変化を“危険サイン”として受け取ってしまう

人間不信が強くなると、相手の小さな変化に敏感になりすぎてしまうことがあります。たとえば、返事が少し遅れただけで「嫌われたかも」と思ってしまったり、相手が忙しそうにしているだけなのに「怒ってる?」と不安がよぎったり。こうした反応は、心が過去の痛みを覚えているからこそ起こる自然な現象です。

心は「次こそ傷つかないように」と全力で防御しようとするので、危険ではないものまで危険に見えてしまうことがあります。それはまるで、火事のあとに少しの煙でも過剰に反応してしまうようなもの。本当に危ないときは助けになるけれど、安全な場所でも常に緊張してしまうと、心が疲れ切ってしまいます。

でも、この反応はあなたが“慎重で丁寧だからこそ生まれたもの”でもあるんです。敏感すぎる心は、まず「今、私は不安になっているだけかもしれない」と気づくことから整えられていきます。相手の行動と自分の不安を分けて考える練習をすると、心のスペースが少しずつ広がっていきますよ。

“最悪のシナリオ”を無意識で想像してしまうクセ

人間不信が強いと、頭の中でつい「最悪の事態」を想像してしまうことがあります。連絡がないと「事故かも」と思う人もいれば、人間関係では「終わったな…」とすぐに感じてしまう人もいます。こうした最悪シナリオは、CBTでいう“破局的思考”に近いもの。

このクセは不安を抱えているときほど強まり、「可能性」ではなく「危険性」のほうばかりを注目してしまいます。でもこれは、あなたの心が悲しい思いをした過去を覚えていて、同じ状況にならないように防御しているから。いわば、心の“安全装置”が敏感になっている状態なんです。

ただ、この最悪シナリオが続くと、何も起きていないのに疲れてしまうし、本来の自分らしく人と関われなくなってしまいます。大事なのは、「その考え、本当に起きる前提で動いてない?」と一度立ち止まること。少し視点を変えるだけで、心がふっと軽くなる瞬間が訪れます。

良い部分より“疑う材料”ばかり拾ってしまうフィルター

人間不信が強いと、相手のあたたかい面よりも「信じてはいけない理由」ばかり拾ってしまうことがあります。これは、心が“再び傷つかないように”と守りに入っている証拠で、相手の優しい言葉よりも、ちょっとした違和感のほうが強く心に残ってしまうんです。

たとえば、相手が褒めてくれても「お世辞かも」と感じたり、優しくされても「裏があるんじゃない?」と思ってしまうことがあります。でもこれは、あなたが疑い深い性格だからではありません。裏切られた痛みをよく知っているからこそ、“同じ目に遭わないように”と慎重になっているだけ。

このフィルターは、少しずつ弱めることができます。ポイントは、「疑いの材料だけで判断していないかな?」と一度問いかけてみること。相手の“良い部分”や“事実”を意識して拾う練習をすると、人との距離感が少しずつラクになり、安心感を取り戻しやすくなります。

人間不信をやわらげるための認知行動療法(CBT)の具体的ステップ

ここまで、人を信じられなくなる背景や、人間不信が続くと生まれやすい“心のクセ”について見てきました。次に必要なのは、その心のクセを少しずつやわらげていくための「具体的な方法」です。そこで役立つのが、認知行動療法(CBT)の考え方。CBTは、“自動的に浮かぶ不安な考え”を一度立ち止まって見直し、より現実的でバランスの取れた捉え方に整えていくアプローチです。

人間不信は、心があなたを守ろうとして働かせている防衛反応なので、無理に「信じなきゃ」と頑張る必要はありません。むしろ逆効果になることもあります。大切なのは、「なぜ自分は今こう感じているのかな?」と、丁寧に心の声を拾ってあげること。そして、浮かんでくる不安や疑いを“そのまま事実として信じ込まない”ことです。

このパートでは、CBTの考え方をやさしく、日常で取り入れやすい3つのステップに分けて紹介します。すべてを完璧にやる必要はありません。あなたが「これならやれそう」と感じるところから、ゆっくり試してみてくださいね。

感情に振り回されないために「今の気持ち」を言語化する

不安や疑いが強くなると、心の中はざわざわしていても、実際に何が不安なのかが曖昧なまま進んでしまうことがあります。そんなときに役立つのが、“気持ちを書き出す”というシンプルなステップです。

たとえば、相手からの返事が遅れたとき、心の中には「嫌われた?」「飽きられた?」といった思いが一気に浮かぶかもしれません。でも、そのままにしておくと不安はどんどん膨らんでしまいます。そこで、一度立ち止まって「私は今、○○が不安なんだ」と書いてみる。これだけで、不安が“ぼんやりした塊”から“言葉として扱えるもの”に変わります。

言語化すると、感情に飲み込まれにくくなるだけでなく、「あれ?意外と現実と違うかも」と気づくきっかけにもなります。心の中のモヤモヤを言葉として外に出すことは、CBTの中でもとても大切なプロセス。ゆっくりでいいので、まずは“自分の気持ちに名前をつける”ところから始めてみてください。

浮かんだ不安の“根拠”を確かめるクセをつくる

CBTで大切にされているのが、「考えの根拠を確かめる」という視点。人間不信が強いと、心が自動的に“悪い方”へ結論づけてしまうクセがあるので、浮かんだ考えが本当に正しいのか、一度チェックしてみる習慣が役立ちます。

たとえば、「返事が遅い=嫌われた」という考えが浮かんだとします。このとき、「嫌われた根拠は何だろう?」と自分に問いかけてみると、多くの場合“根拠”よりも“感情”が先にあることに気づきます。

・仕事が忙しいだけかもしれない

・相手の生活リズムが違うだけかもしれない

・そもそも、嫌われたと決めつける材料はない

こうやって整理してみると、感情と事実が分かれて見えてきます。人間不信は“事実”より“想像”のほうが強く働いてしまうことが多いので、根拠を探すだけでも心の負担がかなり軽くなります。

無理に楽観的になる必要はありません。「本当にそうかな?」と小さく問いかけるだけで十分なんです。

別の見方を試して心の余裕をつくる練習をする

根拠を確かめたら、次は“別の見方”を試してみるステップです。これはCBTの中心でもある「再評価」の作業で、ひとつの考え方に縛られないための心の柔軟性を育てます。

たとえば、「返事が遅い=嫌われた」という考えが浮かんだとき、こんな別の可能性を考えてみる練習をします。

・長文を書いてくれている途中かもしれない

・ゆっくり返事するタイプなのかもしれない

・自分のことを嫌っているわけではなく、ただ忙しいだけかもしれない

こういった“別の選択肢”を増やすと、気持ちが少しラクになります。人は一度不安に傾くと、その解釈しか見えなくなってしまいがちですが、別の見方を持てるようになると「ひょっとしたら大丈夫かもしれない」という余白が生まれます。

この練習を続けることで、人間不信で強くなりがちな「一かゼロか思考」や「決めつけ」のクセが少しずつ弱まり、心に柔らかさが戻ってくるんです。

人間不信は“ゆっくり回復する力”を持っている(信じる感覚を取り戻すために)

ここまで人間不信の背景、心のクセ、そして認知行動療法(CBT)を使った具体的な整え方を見てきました。最後にお伝えしたいのは、「人を信じられない」という状態は“変わらない性格”ではなく、“ゆっくり癒えていく心の反応”だということです。

信じる力は、急に戻るものではありません。まるでケガが治るのに時間がかかるように、心の傷もまた、時間をかけて整っていきます。焦る必要はまったくありませんし、周りと比べる必要もありません。あなたのペースで、少しずつ、少しずつ「信じるってこんな感覚だったかも」と思い出せるようになっていけば十分なんです。

CBTのステップを続けていくと、自分の不安に飲まれにくくなり、相手の言動を“事実”として見やすくなっていきます。それが積み重なると、「本当にこの人は信じていいかもしれない」「もしかしたら大丈夫かも」という小さな感覚が芽を出し始めます。この“ほんの少しの変化”こそが、信じる力を取り戻す第一歩なんです。

ここでは、人間不信から少しずつ回復していくための“心の姿勢”を3つのポイントに分けてやさしくお伝えします。

自分のペースで歩むことがいちばん大切

人間不信があると、「もっと早く信じられるようにならなきゃ」「このままじゃダメだ」と焦ってしまうことがあります。でも、焦りは心にとっていちばんの負荷。信じられないと感じるときは、心がまだ「準備ができていないよ」と教えてくれているサインなんです。

あなたの心にはあなたのリズムがあります。他の誰のものでもなく、あなたのスピードで回復していけばいい。歩くのが遅い日があっても、止まる日があっても大丈夫。むしろ、そういう日を挟みながら進むほうが、回復は自然で安定します。

そして、どんな小さな変化でも「今日は少し楽だったな」「前より不安が短くなった気がする」と気づけたなら、それは大きな前進。人を信じる力は、小さな成功体験の積み重ねで戻っていきます。自分を責めず、ゆっくり歩み続けることを大切にしてあげてくださいね。

信頼は“ゼロか100か”ではなく、段階的に育てていくもの

人間不信があると、「完全に信じる」か「全く信じない」かの両極端で考えてしまいがちです。でも、実際の信頼関係はもっとグラデーションがあって、段階を踏みながら育っていくものなんです。

たとえば、最初は「この人のこの部分だけは信じてみよう」で十分です。

いきなり心をすべて預ける必要はありませんし、むしろ構える必要もありません。

少し安心できる経験が積み重なると、「もう少しなら大丈夫かも」と信頼の幅が広がっていきます。こうした段階的な積み重ねが、人間不信をやわらげるうえでとても大切なんです。

“全部信じるか、何も信じないか”ではなく、“少しずつ信じる幅を広げていく”という考え方が心をとてもラクにしてくれます。あなたのペースで、信頼の階段をゆっくり登っていきましょう。

“信じられない自分”を責めないことが回復への近道

人間不信で苦しくなる方の多くは、「信じられない自分が嫌だ」「どうしてこんなに疑ってしまうんだろう」と自分を責めがちです。でも、自分を責めると心はさらに固く閉じてしまい、信じる力を取り戻すどころか、より苦しくなってしまいます。

信じられないのは、あなたが人に不誠実だからではなく、“心が必死に守っている証拠”です。あなたはずっと頑張ってきたし、何度も傷つきながらも、それでも人と向き合おうとしている。その姿勢がすでに、とても尊いものなんです。

だから、「信じられない自分」を否定するのではなく、「今はまだ怖いんだよね。でもそれでいいよ」とやさしく寄り添ってあげてください。心は責められるよりも、理解されるとほどけやすくなります。

やわらかく自分に接すること。それが、人間不信からの回復を一気に加速させてくれます。

信じたいのに怖いあなたへ──人間不信をやわらげるためのやさしい心の整え方

人を信じることが怖くなってしまうのは、決してあなたが弱いからでも、性格に問題があるからでもありません。

ここまで読んでくださったあなたは、起・承・転・結を通して、

「信じたいのに怖い」という気持ちがどこから生まれ、

どんな心のクセがその不安を強めてしまうのか、

そして、どう向き合っていけば心が少しずつほぐれていくのかを、丁寧に見つめてきました。

きっと、読み進める中で「これは自分にも当てはまるかも…」と感じる場面があったかもしれません。

それは、あなたの心が“回復しようとする力”を持っている証拠です。

もうすでに、小さな一歩を踏み出しています。

ただ、心のクセをひとりで整えていくのは、どうしても難しい時があります。

不安が強い日もあれば、何をどう考えていいかわからなくなることだってありますよね。

そんなときに、寄りかかれる場所がひとつあるだけで、心の重さは本当に軽くなります。

カウンセリングは、“信じられない自分を責めないでいい場所”です。

心のペースに合わせながら、あなたが安心して話せる環境の中で、

不安や思い込みを一緒に整えていくことができます。

「誰かに話してみたいな」

「一人で抱えるのはちょっとしんどいな」

もし、そんな気持ちが少しでも芽生えているなら、

それは“心がサポートを求めているサイン”です。

あなたの歩幅に合わせて、

無理なく丁寧に、信じる力を取り戻していくお手伝いができます。

よかったら、そっと相談してみてくださいね。

安心できる一歩を、一緒に歩んでいきましょう。

を軽くする方法-150x150.avif)