「〜すべき思考」に縛られて苦しい人へ:義務感思考という認知パターンをやわらげる方法

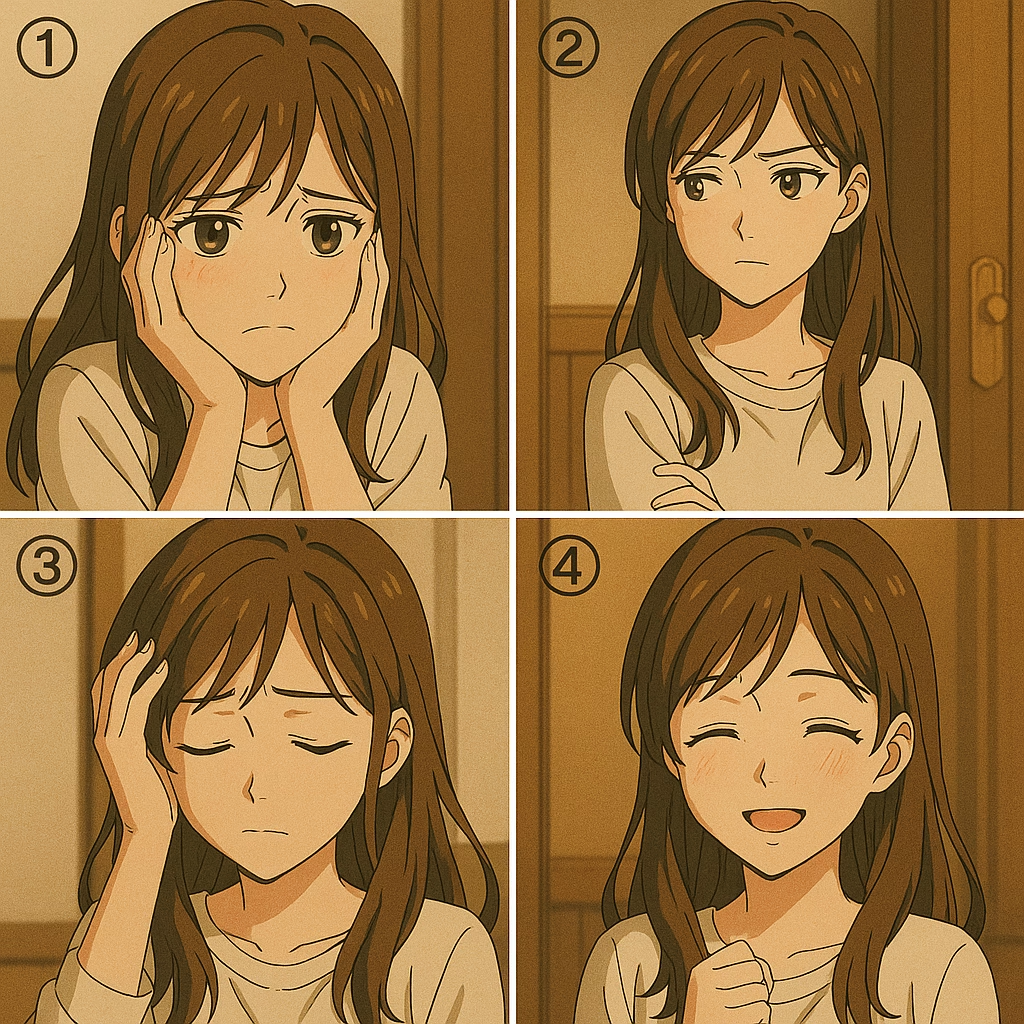

朝の通勤電車の中で、「今日もちゃんとしなきゃ」「ミスしたらダメだ」と自分に言い聞かせる。家に帰っても、「もっと家事を頑張るべき」「いい親でいなきゃ」と頭の中で声が響く。――そんなふうに、日常の中で“〜すべき”という言葉が習慣のように浮かぶことはありませんか?

真面目で責任感のある人ほど、この「〜すべき思考」にとらわれやすい傾向があります。もちろん、努力や誠実さは素晴らしいものです。けれど、それがいつの間にか「自分を責めるルール」になってしまうと、心は少しずつ疲れていきます。

「休むべきではない」「甘えてはいけない」――そうした義務感の裏には、「認められたい」「嫌われたくない」という人として自然な気持ちが隠れています。しかし、その思いが強すぎると、自分の感情や本音が置き去りになってしまうのです。

心理学では、このような思考のクセを「義務感思考」や「〜すべき思考」と呼び、認知パターンのひとつとして捉えます。これは“考え方の癖”であり、性格ではありません。つまり、気づいていくことで少しずつ変えることができるもの。

この記事では、そんな「〜すべき思考」がどのように生まれ、どんな心理的背景があるのかを解き明かしながら、その思考をやわらげるための実践的なヒントを紹介します。「〜すべき」ではなく「〜したい」と言えるようになることで、心の自由と納得感を取り戻す。そのための一歩を一緒に探っていきましょう。

この記事でつかめる心のヒント

- “〜すべき”思考って何?: 自分に義務や責任を感じてしまい、行動や感情に制限をかける考え方の癖のことです。

- 真面目な人ほど“〜すべき”にとらわれやすい理由: 責任感が強く高い期待を持つため、自分や他人に対して高い基準を設定しやすく、“〜すべき”思考に陥りやすくなるのです。

- “〜すべき”思考がもたらす影響: この思考が強くなると、自分を責めたり休むことができなくなり、心の疲れやストレスの原因となります。

- “〜すべき”思考をやわらげる方法: 自分の考え方の癖に気づき、「したい」「やりたい」に意識的に変えていくことで、思考を柔らかくできます。

- “〜すべき”思考を変えると得られるメリット: 自分の感情や本音に正直になれ、心の自由や納得感を取り戻し、健康的で幸せな毎日を送ることができるのです。

電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 『〜すべき思考』にとらわれていませんか?

- ・まじめな人ほど「〜すべき思考」に陥りやすい

- ・「〜すべき」は安心を守るための防衛反応

- ・「〜すべき思考」はどこからやってきたのか?

- ○ 義務感思考とは? 「〜すべき思考」を生み出す認知パターン

- ・「白か黒か」で考える二分思考の罠

- ・「他人の期待に応えたい」がいつの間にか義務に変わる

- ・「〜すべき」は心の中の“親の声”かもしれない

- ○ 「〜すべき」から離れるためにできる小さな工夫

- ・「すべき」を「したい」に言い換える練習

- ・「立ち止まる勇気」を持つ

- ・「できない自分」を責めずに観察する

- ○ 「義務感」ではなく「納得感」で動ける自分へ

- ・「やらなきゃ」ではなく「やってよかった」で終わる日

- ・人の評価より「自分の心がどう感じたか」を基準にする

- ・「完璧」よりも「心地よさ」を優先する

- ○ 「〜すべき思考」から自由になる:義務感思考をやわらげるための気づきと第一歩

『〜すべき思考』にとらわれていませんか?

「ちゃんとしなきゃ」「頑張らなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」。

気づけば私たちは、一日の中で何度も“〜すべき”という言葉を心の中でつぶやいています。誰かに言われたわけでもないのに、自分の中にある見えないルールが、いつの間にか行動を縛っていることがあります。

最初は小さな意識だったはずです。「しっかりやりたい」「人に迷惑をかけたくない」という思いから生まれた、まっとうな気持ち。でも、それが積み重なるうちに、「そうしなければ価値がない」「うまくできない自分はダメだ」といった自己否定へと変わってしまうことがあります。

“〜すべき思考”は、一見すると責任感や努力の証のように見えます。ですが、その裏には「失敗への恐れ」や「他人の評価を気にする気持ち」が隠れていることが多いのです。

そして、この思考にとらわれ続けると、心の中に常に“正しさの警報”が鳴り響き、安心できる時間がどんどん減っていきます。

ここでは、そんな「〜すべき思考」が私たちの中でどのように形づくられ、どんな場面で顔を出すのかを一緒に見つめていきましょう。

まじめな人ほど「〜すべき思考」に陥りやすい

「人に迷惑をかけたくない」「責任を果たしたい」という思いが強い人ほど、“〜すべき”の声に敏感です。

それは悪いことではありません。むしろ社会の中では「しっかりしている人」と評価されやすいでしょう。

でも、いつも“やるべきこと”を優先していると、自分の気持ちや疲れを後回しにしてしまいます。

たとえば、体調が悪くても「今日だけは頑張るべき」と自分に言い聞かせたり、断りたい誘いに「行くべきだよね」と我慢して応じたり。

その積み重ねが、いつの間にか「やりたいことがわからない」「心が休まらない」という状態を作り出していきます。

“〜すべき思考”に陥りやすい人ほど、実はとても優しい人です。人の期待に応えようとするその優しさが、いつの間にか「自分への厳しさ」に変わってしまっているだけなのです。

「〜すべき」は安心を守るための防衛反応

「〜すべき」と考えるのは、ある意味で“自分を守るため”の心の働きでもあります。

人は不安を感じると、どうにかして安心を取り戻そうとします。そのとき、「こうすれば正しい」「こうあるべき」というルールを作ることで、不安をコントロールしようとするのです。

たとえば、「完璧にこなせば失敗しない」「周りに合わせれば嫌われない」という考え方。

これは不安を抑える一種の安心策です。ですが、同時にそのルールに縛られてしまい、自由に動けなくなるという皮肉な結果を生みます。

“〜すべき思考”の根っこには、「安心したい」「認められたい」という人間らしい願いがあります。

だからこそ、この思考を「悪いもの」と切り捨てるのではなく、「自分を守ろうとしてくれている反応なんだ」と理解することが、手放す第一歩になるのです。

「〜すべき思考」はどこからやってきたのか?

私たちの“〜すべき”は、多くの場合、過去の経験や周囲の価値観から生まれています。

たとえば、子どもの頃に「ちゃんとしなさい」と言われ続けてきた人は、“しっかりしていなければ愛されない”という信念を無意識に持ちやすくなります。

また、学校や職場で「努力こそ正義」といった空気の中で育つと、「休む=怠ける」と感じやすくなってしまいます。

社会の中にも、「働くべき」「親であるべき」「大人ならこうすべき」という“見えないルール”がたくさんあります。

それらは生きていくうえで必要な側面もありますが、同時に個人の心を圧迫することもあるのです。

この“〜すべき”の正体を知ることは、自分を責める思考から少し距離を取る第一歩。

「これは自分の声? それとも昔の誰かの声?」――そう問いかけることで、義務感に隠れた自分の本音が、少しずつ聞こえてくるかもしれません。

義務感思考とは? 「〜すべき思考」を生み出す認知パターン

「〜すべき」「〜でなければならない」という考え方は、心理学で“義務感思考”と呼ばれ、認知のゆがみの一つとされています。

一言で言えば、「物事を白か黒かで判断してしまう思考のクセ」です。自分に厳しい人ほど、このパターンを持っていることが多いのが特徴です。

たとえば、「上手くできなければ意味がない」「頑張り続けなければダメ」「人に頼るのは弱いこと」といった極端な考え方。

このような思考が続くと、どんな行動も“合格点”を取ることばかり意識するようになり、自分の気持ちやペースが置き去りになってしまいます。

義務感思考は、努力家で責任感のある人に多く見られます。だからこそ、本人は「これが自分の普通」と感じていることも少なくありません。

しかし、その「普通」が自分を苦しめているとき、それはただの習慣的な“思考のクセ”なのです。

ここでは、「義務感思考」という認知パターンがどのように作られ、どんな心理的背景を持っているのかを、もう少し深く見ていきましょう。

「白か黒か」で考える二分思考の罠

義務感思考の根底には、“二分思考”と呼ばれる考え方のクセがあります。

それは「正しいか間違っているか」「成功か失敗か」といった、極端な判断軸で物事を捉える思考パターンです。

この思考が強いと、グレーな状態を受け入れることが難しくなります。

たとえば、「完璧にできなかったから失敗」と感じたり、「怒られた=自分はダメな人」と決めつけてしまったり。

現実には“まあまあうまくいった”や“少し疲れてただけ”という中間の選択肢があるのに、それを見落としてしまうのです。

白黒で世界を見ていると、一度でも“できなかった”自分を責めてしまい、再挑戦の意欲も下がってしまいます。

「もっと頑張るべきだった」と思うより、「今回はここまでできた」と捉えるほうが、次へのエネルギーにつながります。

つまり、義務感思考から抜け出す第一歩は、“グレーを許す”こと。完璧でなくても大丈夫、と自分に言ってあげる勇気です。

「他人の期待に応えたい」がいつの間にか義務に変わる

義務感思考を強めるもう一つの要素は、「他人の期待に応えたい」という気持ちです。

人から喜ばれたり、感謝されたりすると嬉しいですよね。その自然な欲求が、“期待に応えなければ”というプレッシャーに変わる瞬間があります。

たとえば、「頼られたら断れない」「上司に認められたい」「家族にがっかりされたくない」といった思い。

それ自体は優しさの表れですが、いつしか「応えなきゃ」「失望させたらいけない」という義務にすり替わります。

こうなると、自分の気持ちよりも“相手にどう思われるか”を優先してしまい、自分の行動が他人主導になっていくのです。

他人の期待をすべて満たすことは不可能です。

だからこそ、「相手のために頑張る」ことと「自分を犠牲にする」ことを区別することが大切です。

“期待に応えられなかった自分”を責めるのではなく、「できる範囲で十分」という現実的な視点を持つことが、義務感思考をゆるめる鍵になります。

「〜すべき」は心の中の“親の声”かもしれない

義務感思考の背景には、幼少期の家庭環境や教育の影響も少なくありません。

「ちゃんとしなさい」「人に迷惑をかけないように」「泣くのは我慢しなさい」――そうした言葉を何度も聞いて育つと、それが“内なる声”として心に残ります。

大人になっても、その声が自動的に再生されるのです。

何かを怠けると、「そんなことしていいの?」という“心の中の親”が責めてくる。

それが「〜すべき」「〜でなければならない」という義務感の正体であることも多いのです。

もちろん、親の言葉は多くの場合、愛情や心配から生まれたものです。

でも、その意図を超えて、自分の中で“ルール化”されてしまうと、自由に選ぶ力を奪ってしまいます。

「これは本当に自分の望み? それとも誰かの価値観?」――そう問い直すことで、心の中の“過去の声”から少しずつ距離をとることができます。

義務感思考を変えることは、親を否定することではありません。

むしろ、過去のメッセージを理解したうえで、「今の自分に合ったルールに書き換える」こと。

それが、本当の意味で“自分を大切にする思考”への第一歩です。

「〜すべき」から離れるためにできる小さな工夫

「〜すべき」「〜でなければならない」という思考は、頭で理解していても、いざ行動になると簡単には手放せないものです。

長年染みついた考え方は、無理に変えようとするとむしろ反発が起きやすく、「やめなきゃ」と思うほど強まってしまうこともあります。

大切なのは、“いきなり変える”のではなく、“少しずつ緩めていく”こと。

「すべき」を「したい」に言い換えてみたり、「本当にそうかな?」と立ち止まって考えるだけでも、心の中に少しの余白が生まれます。

この小さな余白こそが、自分の本音を見つけるための入り口になります。

義務感思考は、完璧を求めるあまり“自分の気持ち”を見失わせます。

でも、少しずつその思考に気づき、ゆるめていくことで、自分の内側にあった「やりたい」「楽しい」「これでいい」が戻ってきます。

ここでは、「〜すべき思考」をゆるやかに手放していくための実践的なステップを紹介します。

難しい理論ではなく、今日からできる“心の練習”を中心に見ていきましょう。

「すべき」を「したい」に言い換える練習

まず試してほしいのは、頭の中の“言葉”を少し変えてみることです。

たとえば「仕事を完璧にこなすべき」ではなく、「できる範囲で工夫してみたい」や、「少し丁寧にやってみようかな」と言い換えてみる。

言葉を変えるだけで、プレッシャーが和らぎ、同じ行動でも気持ちの負担がぐっと軽くなります。

“〜すべき”という言葉には、義務と自己否定がセットでついてくることが多いです。

一方で“〜したい”という言葉には、選ぶ自由と意欲が含まれています。

たとえ結果が同じでも、「やらなきゃ」ではなく「やってみよう」と思えるとき、人は自然に前向きに動けるのです。

もちろん、最初は違和感があります。

「したい」なんて言ったら怠けてるように感じるかもしれません。

でも、続けていくうちに「自分の気持ちを尊重しても大丈夫なんだ」と体が覚えていきます。

少しずつ、「すべき」よりも「したい」で動ける時間を増やしていきましょう。

「立ち止まる勇気」を持つ

“〜すべき”の思考にとらわれていると、何かをし続けていないと不安になります。

休むことが怖くなったり、何もしない自分を責めてしまうこともあるでしょう。

でも、そんなときこそ大切なのが、“立ち止まる勇気”です。

たとえば、「今やるべきなのか?」と一呼吸おいて考えてみる。

あるいは、「これは本当に自分が望んでいること?」と問いかけてみる。

そうすることで、頭の中で自動的に流れている“義務のテープ”を一時停止できます。

立ち止まることは、怠けることではありません。

むしろ、無意識の思考に巻き込まれず、意識的に選択するための大切な行為です。

自分のペースを取り戻す練習と思って、1日のどこかで数分だけ“何もしない時間”をつくってみるのもおすすめです。

心の余白ができると、「本当はどうしたい?」という小さな声が聞こえてくるようになります。

それが、“〜すべき思考”から抜け出す第一歩になるのです。

「できない自分」を責めずに観察する

“〜すべき思考”が強い人ほど、「できなかった」ときに自分を厳しく責めてしまいます。

「また怠けた」「自分は弱い」といった言葉が自然と浮かぶこともあるでしょう。

でも、その瞬間こそ、自分を変えるチャンスです。

責める代わりに、「あ、今“べき”が出てるな」と気づくだけでいいのです。

それを止めようとしなくても、ただ気づいてあげるだけで、心の反応が少しずつ落ち着いていきます。

人は“自分を観察する視点”を持つだけで、感情に飲み込まれにくくなります。

「できない日もあっていい」「やりたくないときがあるのは自然」と自分に言えるようになると、義務感ではなく柔軟さで生きられるようになります。

完璧じゃなくていい――そう思える自分を許せるとき、“〜すべき思考”は少しずつ力を失っていくのです。

できない自分を受け入れること。それは、諦めではなく「自分と仲直りする」ことなのです。

「義務感」ではなく「納得感」で動ける自分へ

“〜すべき思考”を手放すというのは、「頑張らない」「ルールを無視する」という意味ではありません。

むしろ、「自分の中にある“正しさ”とどう付き合うか」を見直すことです。

義務感で動くと、どれだけ行動しても心が満たされず、「まだ足りない」と自分を責めてしまうことが多いものです。

一方で、納得感で動くと、結果に関係なく「これでよかった」と心が落ち着きます。

納得感のある生き方は、他人の目よりも“自分の気持ち”を基準にすることから始まります。

もちろん、最初は戸惑うでしょう。

でも、自分の選択に小さく頷けるようになっていくと、少しずつ生きるリズムが変わっていきます。

それはまるで、誰かの地図ではなく、自分の足で歩く道を選び直すような感覚です。

ここでは、義務感ではなく納得感で動くための心の持ち方を、日常の中の小さな変化を通して見ていきましょう。

「やらなきゃ」ではなく「やってよかった」で終わる日

“〜すべき思考”にとらわれていると、一日が「やらなきゃ」で始まり、「できなかった」で終わってしまいがちです。

これでは、どれだけ頑張っても満足感が残りません。

そんなときは、行動の目的を「義務」から「納得」にシフトしてみましょう。

たとえば、「掃除しなきゃ」ではなく「気持ちよく過ごしたいから掃除しよう」と考える。

「資料を作らなきゃ」ではなく「自分の考えを整理するためにまとめよう」と意図を変える。

同じ行動でも、“自分のため”に動くと、終わった後の感覚が全く違ってきます。

“やらなきゃ”では息が詰まりますが、“やってよかった”には充実感があります。

この違いを意識していくことで、少しずつ行動のエネルギー源が「義務」から「納得」へと変わっていきます。

一日の終わりに「今日もちゃんとやった」ではなく、「今日も自分らしく動けた」と思えるようになる――

それが、心の自由を取り戻す第一歩です。

人の評価より「自分の心がどう感じたか」を基準にする

義務感思考が強い人は、つい「どう見られているか」を基準にして行動してしまいます。

周りからの評価や期待に応えようとする気持ちは自然なものですが、そこに頼りすぎると自分の感情が置き去りになってしまいます。

本当の“納得感”とは、他人の承認を得たときではなく、「自分の中でしっくりきた」と感じられた瞬間に生まれるものです。

たとえば、頑張っても褒められなかったとしても、「自分ではよくやった」と思えたなら、それで十分価値がある。

誰かに評価されることより、自分の心が落ち着いているかどうかを判断の軸にする。

それが、自分を大切にする生き方です。

他人の期待を基準にすると、努力しても常に足りなく感じます。

けれど、自分の納得を基準にすれば、少しの進歩でも満足を感じられるようになります。

小さな“これでいい”を積み重ねていくことで、自分の中に静かな自信が育っていきます。

「完璧」よりも「心地よさ」を優先する

“〜すべき思考”の根っこには、「完璧でいなければならない」という思い込みがあります。

しかし、完璧を追い続けるほど、心は休まる場所を失っていきます。

だからこそ、これからは「正しいかどうか」よりも、「心地いいかどうか」で選んでみてほしいのです。

たとえば、部屋の片づけをするとき、100点を目指さず「今日はここだけでいい」と区切る。

誰かの期待に応えようと頑張る代わりに、「自分が気持ちよくいられる関係」を優先する。

そうした小さな選択が積み重なることで、“自分らしいペース”が見えてきます。

心地よさを大切にすることは、甘えではありません。

むしろ、自分の心を丁寧に扱う大人の余裕です。

「完璧」ではなく「安心できる自分」を目指すことで、義務感の重さは自然と薄れていきます。

そしてある日、ふと気づくでしょう。

「〜すべき」ではなく、「これが私のやり方でいいんだ」と思えるようになっていることに。

それが、“義務感思考”から“納得感の生き方”へと変わる瞬間です。

「〜すべき思考」から自由になる:義務感思考をやわらげるための気づきと第一歩

私たちは誰もが少なからず、「〜すべき」「〜でなければならない」という思考を持っています。

それは真面目さや優しさの表れであり、決して悪いものではありません。

けれど、その思考が強くなりすぎると、いつの間にか“心の自由”を奪い、自分の気持ちより「正しさ」ばかりを優先してしまうことがあります。

この記事で見てきたように、「〜すべき思考」は、白黒で物事を捉えるクセや、他人の期待に応えたい気持ち、そして過去の経験から生まれる“無意識のパターン”によって強まっていきます。

だからこそ、抜け出すために必要なのは“努力”ではなく、“気づくこと”。

自分の中にどんな思考のクセがあるのかを知ることが、変化の第一歩になります。

「どうしていつも頑張りすぎてしまうのか」「なぜ断れないのか」と感じたとき、

それは“心が自分を守ろうとしているサイン”かもしれません。

そのサインを無視せず、やさしく見つめてあげることが、心を軽くしていく最初のきっかけになります。

もし、あなたが自分の思考パターンをもう少し客観的に知りたいと思うなら、

一度「認知パターン診断(1回1,100円)」を受けてみるのも良い方法です。

診断を通して、自分の考え方のクセを“見える化”することで、義務感思考から少し距離を置き、

「どう生きたいか」を自分の言葉で選び直すヒントが得られるでしょう。

小さな“気づき”が、あなたの心を自由にする大きな一歩になります。

※下記リンク先よりLINE公式アカウントを友だち追加し、【認知パターン診断】とメッセージをお送りください。

を軽くする方法-150x150.avif)