恋愛依存と不安型愛着の危険な関係

恋愛をしていると、気づけば相手のことばかり考えてしまう――。

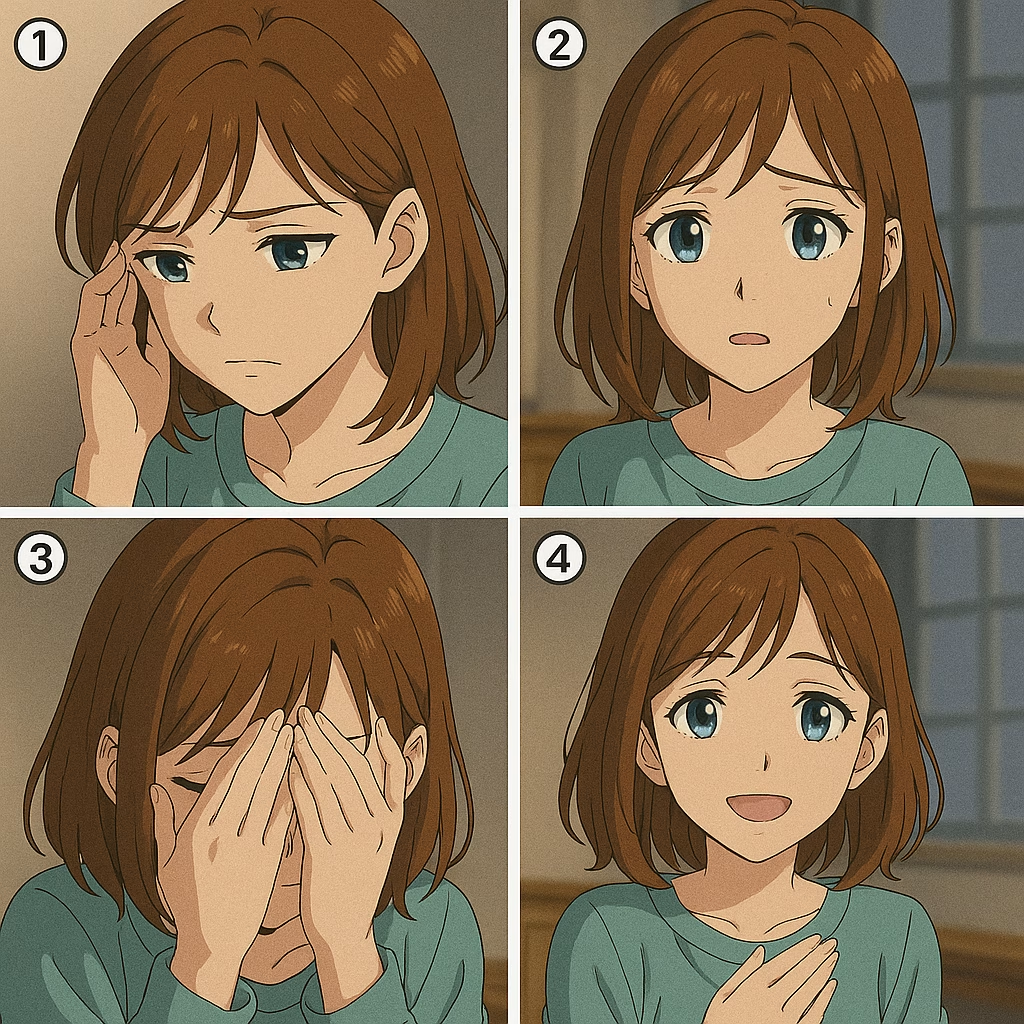

LINEの返信が少し遅れただけで不安になったり、相手の言葉や態度を何度も頭の中で繰り返してしまったり。

「こんな自分、重いのかな」と思いながらも、どうしても相手への気持ちを抑えられない。

そんな苦しさを感じたことはありませんか。

恋愛依存は、相手を好きすぎるから起きるわけではありません。

その根底には、「愛されなくなるかもしれない」「見捨てられるかもしれない」という深い不安が潜んでいることがあります。

このような不安を強く感じやすい人の多くが、「不安型愛着」と呼ばれる心理的な傾向を持っています。

不安型愛着の人は、相手の愛情を常に確認したくなったり、相手の機嫌を過度に気にしたりと、心の中で“つながりの不安”を抱えやすい特徴があります。

そのため、恋愛依存と不安型愛着は密接に関係しており、この2つが重なると、関係が不安と依存の悪循環に陥りやすくなるのです。

この記事では、恋愛依存と不安型愛着の関係を心理学的な視点から解説しながら、

なぜこの組み合わせが苦しさを生むのか、そしてどうすれば「安心して愛し合える関係」に変えていけるのかを丁寧に考えていきます。

安心できる場所が心を軽くする:不安型愛着から回復した5つの体験談

恋愛依存と不安型愛着の関係は何ですか?

恋愛依存と不安型愛着は密接に関係していて、不安型愛着を持つ人は恋愛でのつながりや愛情を常に確認したくなる傾向があり、その結果、依存的になりやすいです。

なぜ不安型愛着が恋愛依存につながるのですか?

不安型愛着の人は、「愛されなくなるかもしれない」「見捨てられるかもしれない」という不安を抱きやすく、その不安が恋愛依存を引き起こす原因となることがあります。

恋愛依存や不安型愛着が原因で苦しさを感じるのはどうしてですか?

これらは安心感を得られず、相手の行動や態度に過剰に反応してしまい、不安やストレスが増すため、苦しさを感じることがあります。

どうすれば安心して愛し合える関係になれるのですか?

心理学的なアプローチを取り入れて、自分の不安と向き合い、相手との適切な距離感を学ぶことが、安心して愛し合える関係を築くポイントです。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

目次

- ○ 恋愛依存とは?愛に執着してしまう心理と特徴

- ・「愛されたい」気持ちが強すぎると、自分を見失う

- ・恋愛が不安でいっぱいになる理由

- ・「相手がいないと不安」という状態が生まれる仕組み

- ○ 不安型愛着の特徴と恋愛依存との関係

- ・愛されたいのに、信じきれない矛盾した気持ち

- ・幼少期の経験が作る「愛への不安」

- ・不安型愛着と恋愛依存がつながる瞬間

- ○ 恋愛依存と不安型愛着が結びつくと危険?悪循環の原因と影響

- ・相手に求めすぎてしまう「愛情の飢え」

- ・「安心したい」が「支配したい」にすり替わる

- ・失う怖さが関係を壊してしまう

- ○ 恋愛依存を克服するには?不安型愛着を癒すためのステップ

- ・自分の感情に正直になる:不安を否定しないことから始めよう

- ・自分軸を取り戻す:相手中心の恋愛から卒業する

- ・安心できるつながりを築く:信頼関係をゆっくり育てる

- ○ 自分を安心させる力を育てる:カウンセリングで見つかる“愛し方のリセット”

恋愛依存とは?愛に執着してしまう心理と特徴

恋愛をすると、頭の中が相手のことでいっぱいになる。

「もっと好かれたい」「嫌われたくない」と思えば思うほど、相手の反応が気になって仕方がない。

そんな状態が続くと、恋愛そのものが喜びよりも“苦しさ”を感じる時間に変わってしまいます。

恋愛依存とは、相手への思いが自分の心の支えを超えてしまい、「相手なしでは自分が保てない」と感じる状態を指します。

相手が自分をどう思っているか、連絡をくれるか、冷たくなっていないか――そんなことが日常の中心になってしまい、自分の気分や行動までもが相手次第になるのです。

このような依存の背景には、「愛されることに不安を感じる心理」や「孤独を避けたい気持ち」があります。

一見、相手を大切にしているようでいて、実は“自分の安心のために相手を必要としている”ことが多いのです。

恋愛が始まると心が満たされるのに、少し距離を感じた瞬間に不安でいっぱいになる――そんな揺れの中で、自分を見失ってしまう人も少なくありません。

ここからは、恋愛依存の裏に隠れた心理や行動パターンを具体的に見ていきましょう。

「愛されたい」気持ちが強すぎると、自分を見失う

恋愛依存の根っこには、「愛されたい」「必要とされたい」という切実な願いがあります。

この気持ちは誰にでもある自然な感情ですが、強くなりすぎると、自分の価値を「相手に愛されているかどうか」で判断してしまうようになります。

その結果、相手の気分を過剰に読み取ったり、言いたいことを我慢したりして、無意識のうちに“相手中心の生き方”に傾いていきます。

「嫌われたら終わり」という思いが強いほど、自分の意見や感情を表に出せなくなり、恋愛が「自己犠牲の場」になってしまうのです。

本来、恋愛は“自分と相手の心が響き合う”ものであって、“一方が我慢して成立するもの”ではありません。

でも、依存が強くなると「相手に嫌われないこと」が最優先になり、自分の本音が遠ざかっていく。

これが長く続くと、「自分が何を感じているのか」さえわからなくなってしまうこともあります。

恋愛が不安でいっぱいになる理由

恋愛依存の人は、相手からの連絡が少し途切れただけで、「嫌われたのでは」と不安になります。

それは、相手を信じられないというより、“自分に愛される価値がある”という感覚が弱くなっているからです。

心のどこかで「私は愛されるに値しないかもしれない」という思いがあると、相手の態度の小さな変化に敏感になります。

その不安を埋めるために、連絡を頻繁に取ったり、相手を試すような言葉を投げてしまうことも。

けれど、その行動がかえって相手に重く感じられ、関係がギクシャクしてしまう悪循環が起こります。

つまり、不安の原因は“相手の行動”ではなく、“自分の内側の安心感の欠如”にあることが多いのです。

恋愛を安定させるためには、まず自分の中に「大丈夫」という感覚を育てることが大切になります。

「相手がいないと不安」という状態が生まれる仕組み

恋愛依存の人は、恋人がいない期間をとても苦しく感じやすい傾向があります。

一人で過ごす時間に不安を感じたり、孤独に耐えられず、すぐに次の恋愛を探してしまうことも少なくありません。

これは、相手との関係を“心の安全基地”として使っているからです。

つまり、「誰かがそばにいてくれる=自分の存在が安心できる」と感じている状態。

この構図が強いと、相手を愛するよりも“相手に愛され続けること”が目的になってしまいます。

しかし、この状態が続くと、恋愛が苦しみの原因になります。

本来、恋愛は心を豊かにするもの。

でも、依存が強いほど「愛されていないかもしれない」という不安が膨らみ、心の余裕がどんどんなくなっていきます。

恋愛依存を解消する第一歩は、「相手がいなくても自分は大丈夫」と少しずつ感じられるようになること。

そのためには、まず“自分の安心の源を相手ではなく自分の中に取り戻す”視点が欠かせません。

不安型愛着の特徴と恋愛依存との関係

「どうして私は、恋愛になると不安でいっぱいになってしまうんだろう?」

そんな疑問を抱いたことがある人は多いかもしれません。

実は、その背景には「不安型愛着」と呼ばれる心の傾向が関係していることがあります。

不安型愛着の人は、他者とのつながりをとても大切にする一方で、「相手に拒まれるかもしれない」「自分だけが愛しているのでは」といった不安を感じやすい特徴があります。

そのため、相手の言葉や態度を細かく気にしたり、関係を維持するために自分を犠牲にしてしまうことも少なくありません。

この傾向は、幼少期の親との関わり方や、人間関係での経験を通じて形成されます。

たとえば、「愛されるためには我慢しなければならない」と感じて育つと、恋愛でも“相手の期待に応えること”を優先してしまうのです。

そして、この「不安型愛着」と「恋愛依存」は、互いに影響し合いながら悪循環を生みます。

愛されたいのに、自分に自信が持てず、相手の気持ちを確かめずにはいられない。

この繰り返しが、恋愛をどんどん苦しいものにしてしまうのです。

ここからは、不安型愛着の具体的な特徴や、恋愛依存との深いつながりをもう少し丁寧に見ていきましょう。

愛されたいのに、信じきれない矛盾した気持ち

不安型愛着の人が抱える最も大きな特徴は、「愛されたいのに、相手の愛情を信じきれない」という矛盾です。

頭では「きっと大丈夫」とわかっていても、心の中では「もしかして嫌われたかも」「連絡が減ったのは冷めたから?」と疑ってしまう。

この“確認したい衝動”が、恋愛を不安定にしてしまいます。

相手の気持ちを確かめるために、何度もLINEを送ったり、あえて冷たい態度を取って反応を試したり――。

けれど、その行動が逆に相手を遠ざけてしまい、「やっぱり愛されない」という不安を強めてしまうのです。

この心理は、「自分には愛される価値がある」という感覚が弱いことに由来しています。

相手に愛されて初めて安心できるため、愛情が少しでも揺らぐと、自分の存在まで危うく感じてしまうのです。

恋愛を穏やかに楽しむためには、まず「愛されるために頑張らなくても大丈夫」という自己信頼を育てていく必要があります。

幼少期の経験が作る「愛への不安」

不安型愛着の背景には、幼いころの家庭環境や親との関わり方が深く関係しています。

たとえば、親の機嫌や態度がその日の状況で変わりやすかった場合、子どもは「愛されるには頑張らなきゃ」と感じやすくなります。

その結果、常に周囲の反応に敏感になり、「安心して甘えること」が難しくなるのです。

このような経験を経て育つと、大人になってからも「人に頼るのは悪いこと」「迷惑をかけたら嫌われる」と感じやすくなります。

恋愛関係でも、相手の感情を気にしすぎて自分の気持ちを抑え込み、「相手に合わせることでしか関係を保てない」と思い込んでしまうのです。

けれど、愛着のパターンは一生変わらないものではありません。

安心できる人間関係や、自分の感情を正直に表現できる経験を重ねることで、少しずつ「愛されることへの信頼」が育っていきます。

過去の傷を責めるのではなく、「私はそう感じる理由がある」と受け止めることが、回復の第一歩になります。

不安型愛着と恋愛依存がつながる瞬間

恋愛依存と不安型愛着は、別の概念のようでいて、実は強く結びついています。

不安型愛着の人は、相手の愛情を確認するための行動が止められず、その行動が“依存”に変わっていくのです。

たとえば、相手が少し冷たくなると「嫌われた」と感じ、すぐに謝ったり、プレゼントで機嫌を取ろうとしたり。

逆に相手が優しくすると、「この人がいないと私はダメだ」と思い込み、依存を深めてしまいます。

つまり、恋愛依存は「不安を埋めようとする努力の結果」とも言えるのです。

愛情を求める気持ちは決して悪いものではありません。

ただ、そのエネルギーが「相手にすべてを委ねる形」になると、心がどんどん疲弊していきます。

本当の意味での愛は、相手に“頼る”ことと“依存する”ことの間にある、ちょうどよい距離の中にあります。

その距離感を見つけることが、不安型愛着から抜け出す第一歩になります。

恋愛依存と不安型愛着が結びつくと危険?悪循環の原因と影響

恋愛依存と不安型愛着が重なると、関係は一見「情熱的」で「深い愛」に見えることがあります。

お互いを強く求め合い、離れられないほどのつながりを感じる――その瞬間は、まるで運命のように思えるかもしれません。

けれど、その裏側では「不安」と「執着」が互いに刺激し合い、心をどんどん消耗させていくのです。

相手に好かれているか常に気にして、少しでも距離を感じると不安になる。

不安になるほど相手を追いかけ、相手が重さを感じて距離を取る。

すると「やっぱり私は愛されない」と傷つき、さらに依存が強くなる――。

この悪循環が、恋愛依存と不安型愛着の典型的なパターンです。

ここでは、この“危険なサイクル”がなぜ起こるのか、そしてそれがどんな影響を与えるのかを見ていきます。

心が苦しくなる関係の仕組みを知ることが、回復への最初の一歩になります。

相手に求めすぎてしまう「愛情の飢え」

恋愛依存と不安型愛着が重なると、相手への「愛情の飢え」が強くなります。

どれだけ愛されても、「まだ足りない」「もっと確かめたい」という気持ちが止まらなくなるのです。

相手からの愛情表現が一瞬でも減ると、「自分の価値が下がった」と感じてしまい、安心できません。

この心理は、まるで“心のコップに穴が空いている”ようなもの。

相手がどれだけ愛を注いでも、その安心感は長く続かず、またすぐに不安が湧き上がってきます。

すると、「もっと連絡して」「もっと優しくして」と相手に求め続け、結果的に相手の負担を増やしてしまうのです。

本来、愛は“与え合うもの”ですが、依存が強まると“奪い合うもの”に変わっていきます。

この状態では、相手も次第に疲れてしまい、距離を取り始める。

そしてその距離がさらに不安を刺激し、関係が崩れていくという悪循環が起こります。

「安心したい」が「支配したい」にすり替わる

最初は「不安だから安心したい」と願っていたはずが、次第にその気持ちは「相手を自分の思い通りにしたい」という支配的な欲求に変わることがあります。

たとえば、相手の行動を逐一チェックしたり、他の人と関わることに嫉妬したり。

一見「愛が深いから」と思える行動も、実は“安心を取り戻したい”心の叫びなのです。

しかし、相手からすると、その行動は「束縛」や「コントロール」に感じられてしまうことが多い。

それがきっかけで距離を取られたり、関係がギクシャクしてしまう。

結果的に、自分の安心を守るための行動が、逆に不安を強める結果を招いてしまうのです。

支配的になってしまう背景には、「相手の愛情を失う恐れ」があります。

「もし相手が離れたら、自分はどうなってしまうのだろう」という恐怖が、コントロールという形で表れているのです。

この恐怖を癒すには、まず“相手を変えようとする前に、自分の内側にある不安を理解する”ことが大切です。

失う怖さが関係を壊してしまう

恋愛依存と不安型愛着の組み合わせでは、「相手を失うことへの恐れ」が常に根底にあります。

その恐れは、過去の別れや拒絶の経験から生まれていることも多く、「もう二度と同じ痛みを味わいたくない」という防衛反応でもあります。

しかし、その恐れが強すぎると、恋愛は「安心を得る場所」ではなく「不安を避けるための戦い」になってしまいます。

相手の言葉に過剰に反応したり、些細な出来事を“拒絶のサイン”だと感じてしまう。

その結果、まだ起きていない“別れの不安”に自分で苦しむようになるのです。

このような状態では、心が常に緊張しているため、恋愛を心から楽しむことができません。

安心したいのに、安心できない。

その苦しさが積み重なると、自己否定が強まり、「やっぱり私は愛されない人間なんだ」と感じてしまうこともあります。

けれど、本当の問題は「愛されないこと」ではなく、「自分を愛せないこと」にあります。

相手を失う怖さを減らすためには、まず“自分が自分を安心させる力”を少しずつ育てていくことが必要なのです。

恋愛依存を克服するには?不安型愛着を癒すためのステップ

恋愛依存と不安型愛着の関係を理解すると、「結局、私は愛に向いていないのかもしれない」と落ち込む人もいるかもしれません。

でも、それは誤解です。依存も不安も、もともとは「人とつながりたい」「大切にされたい」という自然な願いから生まれたもの。

ただ、その願いが“過去の不安”によって歪んでしまっているだけなのです。

恋愛で苦しみやすい人ほど、実はとても優しく、他人を思いやる力を持っています。

だからこそ、「相手を大切にしよう」と頑張りすぎて、自分を後回しにしてしまう。

それが積み重なることで、恋愛が「愛されるかどうかの試練」のように感じられてしまうのです。

克服のカギは、「相手に安心させてもらう恋愛」から「自分が自分を安心させる恋愛」へと視点を変えること。

不安型愛着は、意識的な行動と自己理解によって少しずつ癒すことができます。

ここでは、そのための3つのステップを紹介します。

自分の感情に正直になる:不安を否定しないことから始めよう

多くの人は、「不安になる自分が嫌だ」と感じます。

でも、不安を感じるのは“弱さ”ではなく、“安心を求めているサイン”です。

まずは、その気持ちを否定せずに「私は今、安心したいんだな」と受け止めることから始めましょう。

たとえば、相手の返事が遅くて落ち着かないとき。

「なんで返信してくれないの?」と責める前に、「私は不安なんだ」と自分の感情を名前で呼んでみる。

それだけでも、心の混乱が少し整理されていきます。

感情を押し込めるほど、不安は形を変えて暴れ出します。

正直に向き合うことで、「不安を感じても大丈夫」という安心感が少しずつ育ちます。

不安をなくすのではなく、“共に生きる”感覚を身につけることが、回復の第一歩です。

自分軸を取り戻す:相手中心の恋愛から卒業する

恋愛依存が強いと、いつのまにか相手の機嫌や行動が“自分の幸福のバロメーター”になってしまいます。

でも、本当の安心は“相手がどうか”ではなく“自分がどうありたいか”から生まれます。

まずは小さなことから、「自分で決める」練習をしてみましょう。

たとえば、週末の予定を相手に合わせる前に、「自分は何をしたい?」と問いかけてみる。

自分の意志を少しずつ行動に反映させるだけで、心の軸が戻ってきます。

恋愛においても、“自分の気持ちを伝えること”は我慢よりも大切です。

相手にすべて合わせてしまうと、関係のバランスが崩れ、結果的に距離ができてしまうこともあります。

相手を思いやる優しさと同じくらい、自分を大切に扱う勇気も、愛の一部です。

安心できるつながりを築く:信頼関係をゆっくり育てる

恋愛依存や不安型愛着を乗り越えるには、「信頼を一度に築こうとしない」ことが大切です。

焦って愛情を確かめようとするほど、相手もプレッシャーを感じてしまいます。

関係は、“安心の積み重ね”で少しずつ深まっていくものです。

たとえば、「相手が今日優しくしてくれた」「自分の意見を聞いてもらえた」――

そうした小さな出来事を一つずつ意識して、「安心できた経験」として心に残していく。

これを繰り返すことで、信頼の土台が自然に育っていきます。

そして何より大切なのは、「完璧な恋愛」を目指さないこと。

お互いに不安や弱さを抱えながら、それでも寄り添える関係こそが“本当の安心”につながります。

恋愛依存を克服することは、愛する力を失うことではなく、“穏やかに愛せる自分”を取り戻すことなのです。

自分を安心させる力を育てる:カウンセリングで見つかる“愛し方のリセット”

恋愛依存や不安型愛着に悩むとき、多くの人は「どうしたら相手とうまくいくか」を考えます。

けれど、本当に必要なのは「どうしたら自分の心が安心できるか」を見つめ直すことです。

その視点を持つだけで、恋愛は“相手にすがる時間”から“お互いを尊重し合う関係”へと少しずつ変わっていきます。

とはいえ、一人で心のクセや思考のパターンに気づくのは簡単ではありません。

頭では分かっていても、感情が追いつかずに同じ不安を繰り返してしまうこともあります。

そんなときこそ、カウンセリングが役立ちます。

カウンセリングでは、あなたの感じている不安や寂しさを否定せず、丁寧に言葉にしていきます。

「なぜそう感じるのか」「どうしたら安心できるのか」を一緒に探していくことで、

少しずつ“自分で自分を落ち着かせられる心の力”が育っていきます。

恋愛の悩みは、実は“生き方”や“自分との付き合い方”とも深く関わっています。

焦らず、自分のペースで向き合えば大丈夫。

不安の奥には、ちゃんと“愛されたい自分”が息づいています。

あなたがその気持ちを受け入れられるようになると、恋愛もきっと優しい形に変わっていきます。

安心できる関係を築くための一歩を、カウンセリングで一緒に見つけていきませんか。

を軽くする方法-150x150.avif)