トラウマを抱えていても主体的に生きるためのステップ

過去のつらい出来事は、気づかないうちに今の自分の考え方や行動に影響を与えています。忘れたいと思っても思い出してしまったり、同じような状況になると体が緊張したり、不安に押しつぶされそうになることもあるでしょう。トラウマは「なかったこと」にできるものではなく、心の奥に残り続けるものです。だからこそ、「こんな自分では前に進めないのではないか」と思い込んでしまう人も少なくありません。

けれども、トラウマを抱えていることは「主体的に生きられないこと」とは同じではありません。むしろ、その痛みを理解しているからこそ、自分の選択を大切にしようという気持ちが強くなることもあります。大事なのは、トラウマを消そうと必死になることではなく、「抱えながらどう生きていくか」に視点を移すことです。

ほんの小さな選択でも、自分で決めたことを積み重ねていくと「自分は選べる」という感覚が戻ってきます。そして、ときには人に頼ることや、感情を言葉にすることも、自分らしく生きるための大切な一歩になります。

この記事では、トラウマを抱えながらも日常の中でできる工夫や、心を軽くしていくための習慣についてお伝えします。過去を否定せず、今の自分を受け入れながら、少しずつ主体的な生き方を取り戻していくヒントになれば幸いです。

トラウマ(PTSD)の電話カウンセリング事例5選|いじめ・DVからの心の回復

トラウマは本当に消せるものですか?

トラウマは完全に消すことは難しいですが、抱えながら生きていく方法や心の負担を軽減する工夫があります。

トラウマを持ちながらも日常生活を送るためにはどうすれば良いですか?

トラウマと向き合いながら、少しずつ自分の選択を積み重ねることで、主体的な生き方を取り戻すことが可能です。

過去の辛い出来事を忘れたいのに思い出してしまう場合、どうしたらいいですか?

思い出すことは自然なことですが、それにとらわれすぎず、自分の感情や考えを言葉にすることや頼る人を持つことが役立ちます。

トラウマと向き合う最大のポイントは何ですか?

トラウマを消そうとするのではなく、「抱えながらどう生きていくか」に視点を移すことが重要です。

心の傷を癒すために日常でできる工夫や習慣について教えてください。

自分で決めた小さな選択を重ねることや、感情を言葉にしたり他者に頼ることが、心を軽くし主体的に生きるための習慣となります。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ トラウマが与える影響とは?主体的に生きることが難しくなる理由

- ・過去の経験が無意識に行動を縛る

- ・「主体的に生きる」が難しく感じる理由

- ・トラウマを「共存する存在」として理解する

- ○ 小さな一歩から始める主体性の回復:トラウマを抱えながらできる選択

- ・日常の中で「自分で決める体験」を積み重ねる

- ・自分に優しい選択を意識する

- ・「頼ること」も主体的な選択のひとつ

- ○ トラウマを受け入れる視点転換:助けを求めることも主体的な生き方

- ・「不安をなくす」より「不安を抱えながら動く」

- ・「助けを借りることは弱さ」から「大切な選択」へ

- ・「完璧に乗り越える」から「共に歩む」へ

- ○ トラウマと共存しながら主体的に生きる未来へ:心を軽くする習慣

- ・感情を書き出して「心の整理」をする

- ・安心できる「小さなリラックス習慣」を持つ

- ・信頼できる人とつながりを持つ

- ○ トラウマと共存しながら、主体的に生きるためにできること

トラウマが与える影響とは?主体的に生きることが難しくなる理由

私たちの心は、過去に経験した出来事に大きく左右されます。特に強い衝撃を受けたり、心に深い傷を残すような出来事――つまり「トラウマ」は、その後の人生の選択や行動に無意識の影響を与えてしまいます。

「もう忘れたい」「過去のことだから気にしない」と思っても、同じような状況に直面すると体がこわばったり、不安が押し寄せたりすることがあります。これは弱さではなく、人間の自然な反応です。けれども、その反応が続くことで「自分には選択する力がない」「どうせまた失敗する」と感じ、主体的に生きる力を奪われてしまうのです。

トラウマは決して珍しいものではありません。事故や災害、病気、いじめ、家庭環境、人間関係のトラブルなど、誰にでも起こり得るものです。そしてそれは「克服しなければならない敵」ではなく、むしろ人生の中で共存していく相手のような存在です。

まず大切なのは、「トラウマがあるから生きづらい」と感じてしまう自分を責めないこと。主体的に生きることが難しいのは、意思が弱いからではなく、過去の痛みがまだ心に残っているからなのです。ここを理解することが、前に進むための第一歩になります。

過去の経験が無意識に行動を縛る

トラウマは、まるで心の奥に刻まれた「無意識のプログラム」のように働きます。たとえば、過去に人間関係で裏切られた経験がある人は、新しい人間関係を築こうとするときに「また傷つけられるかも」と不安を感じてしまうかもしれません。これは理性で「大丈夫」と考えても、体が勝手に反応してしまうものです。

その結果、「本当はやりたいことがあるのに挑戦できない」「人と関わりたいのに避けてしまう」といった行動パターンが生まれます。無意識のうちに選択肢を狭めてしまい、自分で自分を縛っているように感じるのです。

大事なのは、この反応を「弱さ」と思わないことです。むしろ、心が自分を守ろうとしている証拠でもあります。気づくことができれば、そのパターンから少しずつ抜け出すことも可能です。

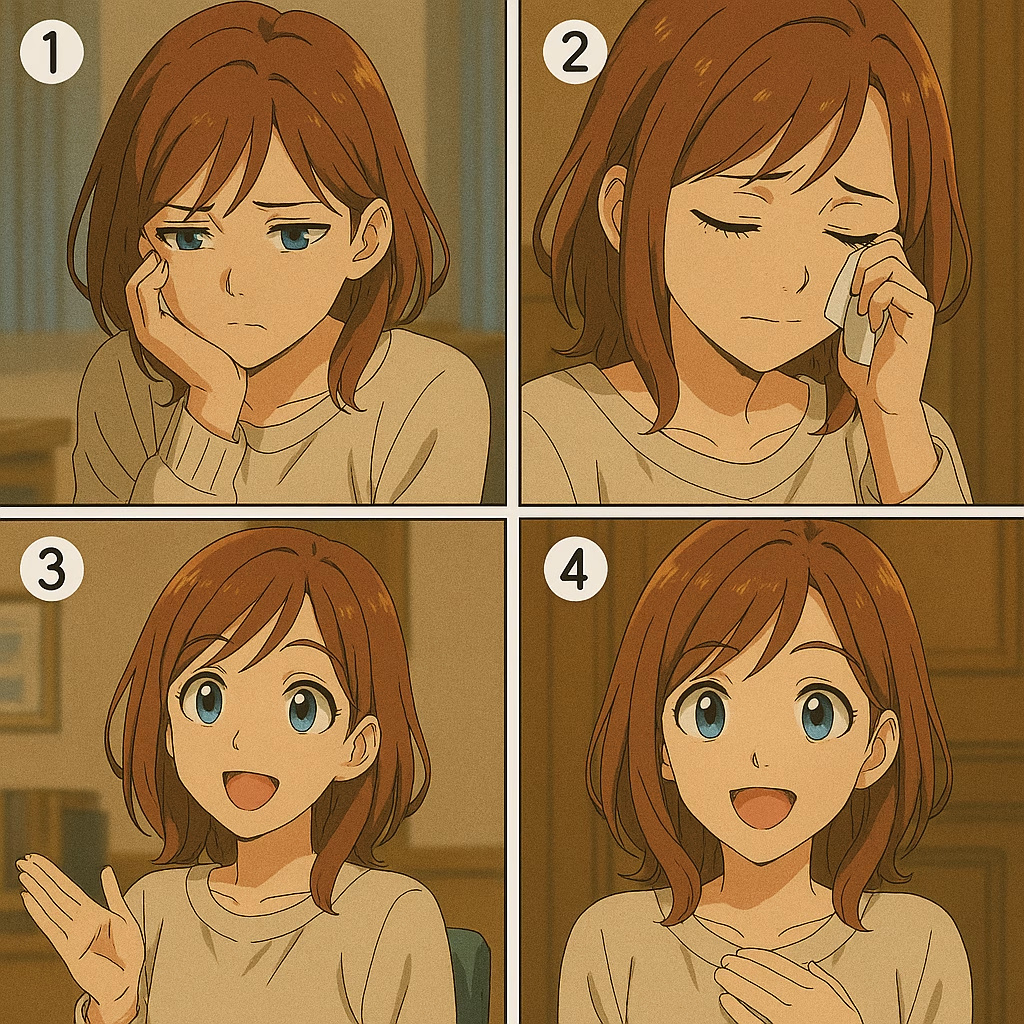

「主体的に生きる」が難しく感じる理由

トラウマを抱える人の多くは、自分の意思よりも「過去の記憶」や「恐れ」が優先されてしまいます。そのため、自分で選んでいるつもりでも、実はトラウマが決断を左右していることがあります。

たとえば、「断られるのが怖いからやめておこう」「人に迷惑をかけたくないから自分の意見は言わないでおこう」といった思考です。これらは一見すると無難な選択に見えますが、積み重なると「自分で選んだ」という実感を失ってしまいます。

主体的に生きるとは、必ずしも大きな挑戦をすることではありません。「自分が望んでいるからこれを選ぶ」という小さな実感の積み重ねです。その感覚が薄れると、人生が誰かに操られているように感じ、生きづらさが強まってしまうのです。

トラウマを「共存する存在」として理解する

「トラウマを乗り越えなければならない」と考えると、かえって苦しくなることがあります。なぜなら、完全に消し去ることは難しいからです。大切なのは「トラウマを抱えながらも生きていける」という視点を持つこと。

トラウマは消そうとするよりも、「共存するもの」として理解した方が、心が少し楽になります。たとえば「不安を感じやすい自分」を受け入れることで、「また不安になるかもしれないけど、それでも動いてみよう」と思えるようになるのです。

この発想の転換は、主体的に生きるための土台になります。なぜなら、「不安をゼロにしてから行動する」のではなく、「不安があっても行動してみる」という柔軟さが生まれるからです。自分を否定するのではなく、自分と歩調を合わせる感覚を持つこと。それがトラウマと共に生きる上で大きな支えになります。

小さな一歩から始める主体性の回復:トラウマを抱えながらできる選択

トラウマを抱えていると、「大きな変化を起こさなければいけない」と自分を追い込んでしまうことがあります。しかし実際には、人生を変えるような大きな決断をしなくても、日常の中の小さな選択を繰り返すことで主体性を取り戻すことができます。

たとえば、朝起きたときに「今日はどの服を着ようかな」と自分で選ぶ。疲れたときに「少し散歩しよう」あるいは「お茶を飲んで休もう」と自分で決める。こうした一見些細な選択の積み重ねが、「自分は自分の意思で動ける」という感覚を呼び戻してくれます。

主体的に生きることは「誰かに勝つこと」や「過去を克服すること」ではありません。むしろ「自分の声を聞いて、自分のために選ぶこと」です。その小さな積み重ねは、やがて大きな自己信頼につながります。ここでは、トラウマを抱えながらでもできる「小さな一歩」の工夫を紹介していきます。

日常の中で「自分で決める体験」を積み重ねる

主体性を回復する第一歩は、日常にある小さなことを「自分で選ぶ」ことです。服や食事、移動手段など、普段は流れで決めていることも「今日はあえてこれにしてみよう」と意識して選ぶだけで違ってきます。

「自分で選んだ」という体験は、心に小さな成功体験を積み重ねます。たとえ失敗しても、「選んだのは自分だ」という感覚が残ります。これはトラウマによって失われやすい「自分が人生の舵を取っている」という感覚を少しずつ取り戻す作業です。

最初は一日一回で構いません。「今日はあえてこの道を歩いて帰ろう」「この本を読んでみよう」と、些細なことから始めることがポイントです。その積み重ねが主体性を育て、トラウマに振り回されすぎない自分を作っていきます。

自分に優しい選択を意識する

トラウマを抱える人は、自分のことを後回しにしたり、無意識に厳しくしがちな傾向があります。「我慢しなきゃ」「迷惑をかけないようにしなきゃ」と思うあまり、自分の本当の気持ちを抑えてしまうのです。

ここで大切なのは、「自分に優しい選択」を意識的にすることです。疲れているときに休む、嫌なことに無理して関わらない、安心できる人と過ごす。これらは決して甘えではなく、自分を守るための健全な主体性です。

「これをしたら心が少し軽くなるかな?」と自分に問いかけながら行動することで、自己理解も深まります。自分に優しくする選択は、トラウマの影響で硬くなった心を少しずつほぐし、安心感を取り戻す力になります。

「頼ること」も主体的な選択のひとつ

主体的に生きると聞くと、「一人で全部やらなければならない」と思い込む人も多いですが、それは誤解です。主体性とは「自分で選んで行動すること」であり、その中には「誰かに助けを求める」という選択も含まれます。

たとえば、信頼できる友人に話を聞いてもらう、専門家に相談する、あるいは家族にサポートをお願いする。こうした行動は「自分ではできないから頼る」のではなく、「自分の心を大切にするために頼る」という前向きな決断です。

誰かに頼ることは弱さではなく、自分の限界を知り、それを受け入れたうえでの強さです。トラウマを抱えながらも主体的に生きるためには、一人で抱え込むのではなく、他者とのつながりを選び取ることが欠かせません。

トラウマを受け入れる視点転換:助けを求めることも主体的な生き方

主体的に生きようとするとき、多くの人が「弱さを見せてはいけない」「自分でなんとかしなければならない」と思い込みます。しかし、トラウマを抱えていると、自分だけの力で進もうとすることがかえって苦しさを強めることも少なくありません。大切なのは「どうすればトラウマを消せるか」ではなく、「トラウマがあっても自分らしく生きられる方法」を見つけることです。

視点を少し変えるだけで、状況の捉え方がぐっと楽になります。たとえば「不安をなくさなければ前に進めない」ではなく、「不安を持ちながらでも前に進んでみよう」と考えること。あるいは「誰かに助けてもらうのは依存だ」ではなく、「自分を大切にするための選択」と受け止めること。これが、トラウマと共存しながら生きるための大切な考え方です。

ここでは、視点を切り替えることで心が軽くなり、主体的に歩みやすくなるポイントを具体的に見ていきましょう。

「不安をなくす」より「不安を抱えながら動く」

トラウマを抱えていると、不安や緊張をゼロにしようと頑張ってしまいがちです。しかし、完全に不安を消し去ることは現実的には難しく、それができない自分を責めてしまう悪循環に陥ります。

大切なのは「不安があるままでも動いてみる」という発想です。たとえば、人との会話に不安を感じるなら「今日は挨拶だけしてみよう」と小さな行動に挑戦する。できたら「自分は不安を持ちながらも動けた」と振り返る。これを繰り返すことで「不安があっても前に進める」という自己信頼が育っていきます。

不安は「消すもの」ではなく「持ち歩くもの」と考えると、心がぐっと軽くなります。完璧に準備が整ってからではなく、未完成のまま動いても大丈夫だと気づけるのです。

「助けを借りることは弱さ」から「大切な選択」へ

多くの人が、誰かに助けを求めることを「自立できていない」「甘えている」と感じがちです。特にトラウマを抱えている人ほど「自分で乗り越えなければならない」とプレッシャーを背負います。

しかし、助けを借りることは主体性の放棄ではなく、むしろ主体的な選択の一つです。「このまま一人で抱えるよりも、信頼できる人に話してみる方が自分にとっていい」と判断して行動するのは、自分の人生を自分で選んでいる証拠です。

友人や家族に気持ちを共有すること、カウンセラーや専門家に相談することは、心の負担を軽くする有効な方法です。助けを求めることは「できないから」ではなく「自分を大切にしたいから」という前向きな行為なのだと視点を切り替えることで、孤独感がやわらぎ、安心感が広がります。

「完璧に乗り越える」から「共に歩む」へ

「トラウマを克服する」という言葉は一見希望に満ちていますが、同時に「完全に消さなければならない」というプレッシャーを生みやすいものです。実際には、トラウマは心に痕跡として残り続けることもあり、それを「失敗」と捉えると自分を追い込んでしまいます。

そこで、「トラウマを克服する」のではなく「トラウマと共に歩む」と考えることが大切です。不安や悲しみがふと顔を出すのは自然なこと。そのたびに「またダメだ」と否定するのではなく、「ああ、まだ残っているんだな」と受け止めることで、自分を責めずに前に進めます。

共に歩む姿勢を持つと、トラウマは「自分を苦しめる敵」から「共存しながら成長を促す存在」へと位置づけが変わります。この視点の転換が、主体的に生きるための大きな支えになるのです。

トラウマと共存しながら主体的に生きる未来へ:心を軽くする習慣

トラウマを抱えながら生きていくことは、決して楽なことではありません。ふとした瞬間に過去の記憶がよみがえり、心が重たくなることもあるでしょう。けれども、「心が軽くなる習慣」を日常の中に取り入れることで、その重さを抱えながらも少しずつ前へ進んでいくことができます。

主体的に生きるために必要なのは「完璧さ」ではなく、「自分に合った工夫を積み重ねること」です。小さな習慣が積み重なると、不安に振り回される時間が減り、自分らしく選択できる瞬間が増えていきます。これは、トラウマを消し去ることではなく、共存しながらも人生を自分のものとして歩むための大切な基盤となります。

ここでは、心を軽くし、日常を少しずつ楽にしていくための実践的な習慣を3つ紹介します。大きな変化を求めるのではなく、今日からできる小さな工夫に目を向けてみましょう。

感情を書き出して「心の整理」をする

頭の中で考えていると、不安や悲しみがぐるぐると回り続けてしまいます。これはトラウマを抱える人にとって特に強く起こりやすい現象です。そこで役立つのが「書き出すこと」。ノートやスマホのメモに、自分の気持ちを思いつくままに書くだけで、頭の中の混乱が少し整理されます。

「何を書けばいいかわからない」というときは、シンプルに「今感じていること」「体の調子」「心が重たい理由」などを書き出してみましょう。大事なのは「きれいにまとめること」ではなく、「自分の気持ちを外に出すこと」です。

書き出した内容を後から読み返すと、自分の感情のパターンに気づけることもあります。「こういうときに不安が出てくるんだな」と客観的に理解できるだけで、感情に飲み込まれにくくなるのです。これは心を軽くするだけでなく、主体的に自分を理解する習慣にもなります。

安心できる「小さなリラックス習慣」を持つ

トラウマを抱えていると、心が常に緊張状態に近いままになりやすいものです。そのため、意識的にリラックスする時間を作ることがとても大切です。とはいえ、特別なことをする必要はありません。お気に入りの音楽を聴く、ゆっくりお茶を飲む、深呼吸を数分する――そんな小さな習慣で十分です。

重要なのは「自分にとって安心できること」を見つけること。誰かのおすすめよりも、「これをするとほっとする」と自分が感じる行動を優先しましょう。小さなリラックス習慣は、ストレスを和らげるだけでなく「自分で自分をケアしている」という実感にもつながります。

主体的に生きるというのは、大きな選択だけでなく、こうした日々の自己ケアも含まれます。リラックスする時間を持つこと自体が、「私は自分を大切に扱う」と決めた証拠なのです。

信頼できる人とつながりを持つ

人は一人では生きられません。特にトラウマを抱えていると、自分の世界に閉じこもりがちですが、安心できる誰かとのつながりは心を軽くする大きな力になります。信頼できる人と話すだけで「自分は一人じゃない」と実感でき、気持ちが和らぎます。

つながりといっても、大勢の人と関わる必要はありません。友人や家族、同じ経験を持つ仲間、あるいはカウンセラーのように安全な場を提供してくれる存在――その中の一人で十分です。大切なのは「この人には安心して話せる」と感じられるかどうかです。

人とのつながりは、自分を理解してもらう機会になるだけでなく、「助けを求めてもいい」という選択肢を広げてくれます。それは主体性の一部でもあり、「自分で選んで誰かに支えてもらう」という行為なのです。孤独をやわらげるつながりは、心を軽くする習慣の中でもとても大切なものといえます。

トラウマと共存しながら、主体的に生きるためにできること

トラウマは消し去るものではなく、人生と共に歩んでいく存在です。大切なのは「不安があるから動けない」と思うのではなく、「不安があっても一歩を選べる」と気づくこと。小さな習慣を重ね、自分に優しい選択をし、信頼できる人とのつながりを持つことで、心は少しずつ軽くなっていきます。

もし一人では難しいと感じるときは、カウンセリングのような安心できる場を利用するのも良い選択です。話すことで気持ちが整理され、新しい視点を得られることがあります。

カウンセリングでは、自分では気づきにくい思考や感情のクセを整理できるほか、安心して感情を出せる環境が整っています。また、専門家の客観的なサポートを受けることで「自分だけで抱え込まなくていい」という安心感が得られます。主体的に生きる一歩を積み重ねるために、こうした支援を取り入れることも立派な自己決定の一つです。

を軽くする方法-150x150.avif)