HSPは生きづらい?日常でできるシンプルな対処法と心の整え方

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、周囲の小さな変化や人の感情に強く反応しやすい気質を持っています。

その繊細さゆえに、相手の気持ちに共感しすぎたり、ちょっとした刺激に疲れやすかったりと、日常の中で「生きづらさ」を感じる場面が多いかもしれません。たとえば、人混みや大きな音に圧倒されてしまったり、何気ない一言が頭から離れず落ち込んでしまうこともあるでしょう。

一方で、この敏感さは周囲への気配りや深い洞察力につながる大切な力でもあります。HSPであることは欠点ではなく、見方を変えれば大きな個性や強みなのです。ただ、その力を発揮するためには、自分自身を守る工夫や心を整える習慣が欠かせません。

この記事では、HSPの人が日常生活の中で無理なくできるシンプルな対処法や、心を落ち着ける方法をわかりやすく紹介していきます。敏感さを否定するのではなく、自分らしさを活かしながら、少しでもラクに、安心して過ごすためのヒントを一緒に探してみましょう。

職場・人間関係・自己否定…HSP女性が抱える悩みと電話カウンセリングの効果

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは何ですか?

HSPは、周囲の小さな変化や人の感情に敏感に反応しやすい気質を持つ人のことで、繊細さゆえに生きづらさを感じやすい特徴があります。

HSPの人が日常生活で直面しやすい課題は何ですか?

HSPの人は、人混みや大きな音に圧倒されたり、ちょっとした言葉に深く落ち込んだりしやすく、疲れやすさや生きづらさを感じることがあります。

HSPの敏感さはどのような良い面につながりますか?

この敏感さは、周囲への気配りや深い洞察力につながり、大きな個性や強みとなることがあります。

HSPの人が自分を守るためにできる工夫は何ですか?

自己防衛や心を整える習慣を取り入れることが重要であり、リラックスできる環境作りや心のケアを意識すると良いです。

HSPの人がストレスを軽減し、心を落ち着かせる方法は何ですか?

自分に合ったリラックス法や心を穏やかに保つ習慣を取り入れることが効果的で、少しずつ自分らしい過ごし方を見つけることが大切です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ HSPはなぜ「生きづらい」と感じやすいのか?

- ・小さな刺激に過敏に反応してしまう

- ・人間関係で気を遣いすぎてしまう

- ・考えすぎて自分を追い込んでしまう

- ○ HSPが日常で直面する具体的な悩みとは

- ・周囲の評価を気にしすぎてしまう

- ・日常の刺激に圧倒されやすい

- ・自分を責める思考にとらわれやすい

- ○ HSPでも取り入れやすいシンプルな対処法

- ・ひとりの時間を大切にする

- ・刺激を減らす環境を整える

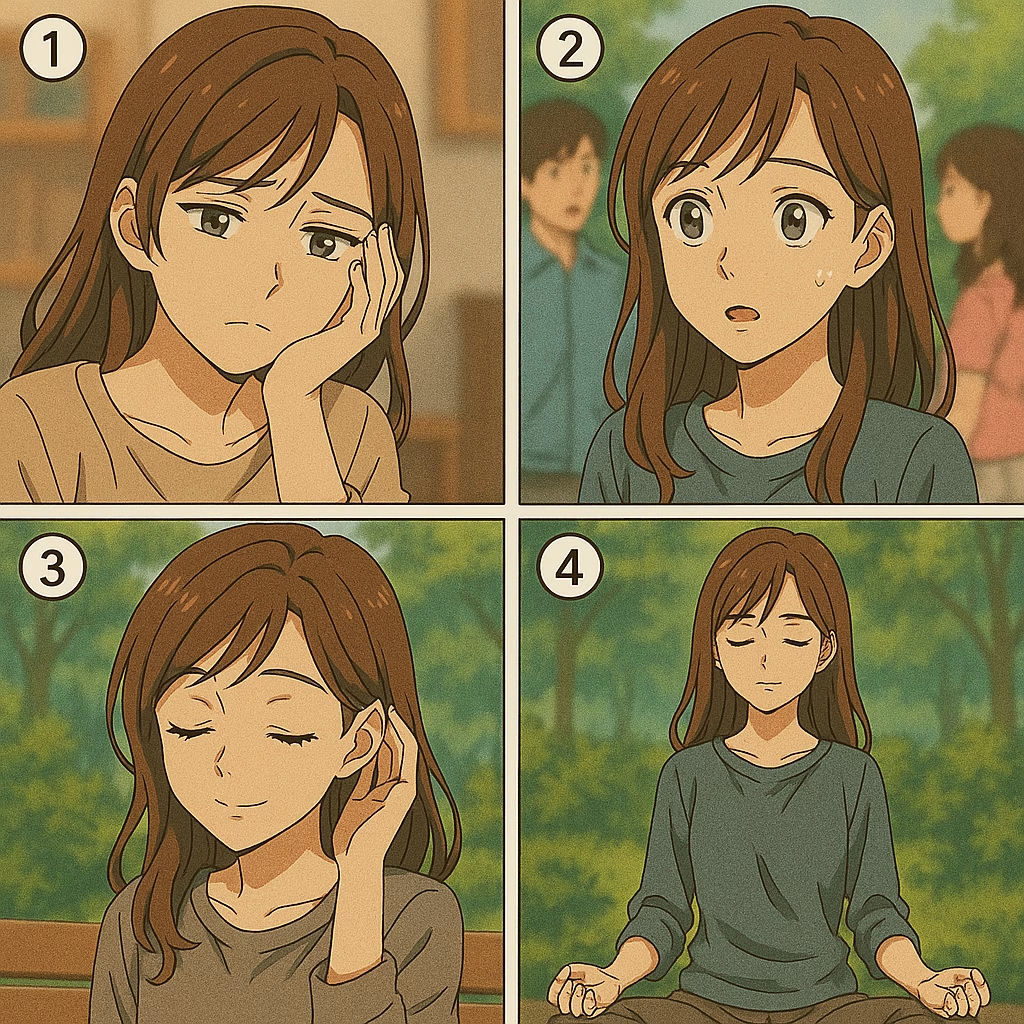

- ・呼吸やマインドフルネスで心を整える

- ○ HSPの繊細さを強みに変えて心を整える方法

- ・繊細さを「弱さ」ではなく「個性」として受け入れる

- ・小さな喜びを大切にして豊かさを感じる

- ・自分の感情と境界線を守る

- ○ HSPの生きづらさを和らげる一歩としてカウンセリングを活用しよう

HSPはなぜ「生きづらい」と感じやすいのか?

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)は、環境や人の感情に敏感に反応しやすい特性を持っています。そのため、他の人なら気にならないようなことでも強く影響を受け、心が疲れてしまうことがあります。例えば、職場で上司に少し声を荒げられただけで深く落ち込み、「自分が悪いのでは?」と何度も思い返してしまったり、友人の気分が沈んでいると自分まで暗い気持ちになってしまうことも珍しくありません。

こうした敏感さは、相手に寄り添える大きな強みでもありますが、一方で「人より疲れやすい」「自分を守れない」といった感覚につながりやすく、「生きづらい」と感じる原因になります。HSPの人は、強い刺激や人間関係のもつれ、さらには自分自身の考えすぎの癖などによって、日常生活の中で心の余裕を失いやすいのです。

ここでは、HSPがなぜ生きづらさを感じやすいのかを、日常でよくあるシーンを交えながら整理していきます。自分だけの問題だと思っていたことが「HSP特有の傾向だった」と知るだけでも、少し安心できるはずです。

小さな刺激に過敏に反応してしまう

HSPの人は、五感から入ってくる情報にとても敏感です。人混みのざわざわした音、照明の強い明かり、電車の中で流れるアナウンスや人の視線――そういった日常的な刺激が積み重なるだけで、すぐに疲れてしまいます。周囲の人は「そんなに気にしなくてもいいのに」と言うかもしれませんが、HSPにとっては体や心に直接影響を与えるくらい大きな負担になるのです。

そのため、予定を詰め込みすぎるとあっという間にエネルギー切れを起こしてしまい、「自分は弱いのかな」と落ち込むこともあるでしょう。でも、これは弱さではなく特性のひとつ。強い刺激に人一倍反応するからこそ、自然や芸術に感動したり、人の小さな変化に気づいたりすることもできます。大切なのは「自分が疲れやすい」という事実を受け止め、日常に“休息の余白”をあらかじめ組み込むことなのです。

人間関係で気を遣いすぎてしまう

HSPの人は相手の気持ちを敏感に察知するため、会話の中でも「これを言ったら傷つけないかな」「怒らせないかな」と常に考えながら発言します。その優しさは相手に安心感を与える一方で、自分が消耗してしまう原因にもなります。

例えば、職場で同僚の機嫌が悪そうに見えると「自分が何かしたのかな」と心配しすぎたり、友人が落ち込んでいるときに一緒に悩みすぎて、自分まで気持ちが沈んでしまったりすることもあります。こうした状況が続くと「人と関わるのはしんどい」と感じてしまうこともあるでしょう。

しかし、この気遣いの力は裏を返せば「共感力の高さ」です。人の心に寄り添える大切な能力を持っているということ。必要なのは「相手の感情は相手のもの、自分の責任ではない」と線を引くことです。その境界線を意識することで、少しずつ心が軽くなっていきます。

考えすぎて自分を追い込んでしまう

HSPの人は一つの出来事を何度も思い返し、「あのときの言葉は失礼じゃなかったかな」「もっと違う対応ができたのでは」と頭の中で繰り返し反省してしまいます。これは「反芻思考」と呼ばれるもので、考えすぎるあまり気持ちを消耗させてしまう典型的なパターンです。

例えば、友達に送ったLINEの返事が遅いだけで「嫌われたのかもしれない」と想像し、何時間も不安な気持ちにとらわれてしまうこともあります。実際にはただ忙しかっただけかもしれないのに、悪い方向に考えて自分で自分を追い込んでしまうのです。

この考えすぎの傾向は、物事を深く掘り下げる力でもありますが、うまくコントロールできないと「生きづらさ」を強める原因になります。そんなときは、「今できることはあるか?」と自分に問い直したり、思考を紙に書き出して整理することで、心の中の渦を少しずつ落ち着けることができます。

HSPが日常で直面する具体的な悩みとは

HSPは「刺激に敏感」という気質を持つため、日常のささいな出来事が心に大きな影響を与えることがあります。例えば、他人からの一言を気にしすぎて眠れなくなったり、にぎやかな場所にいるだけでぐったりしてしまったり…。周りからすると「ちょっと大げさ」と思われがちですが、本人にとっては体と心が同時に疲れてしまう深刻な悩みです。

しかも、この敏感さは一度にいくつも重なりやすい特徴があります。人間関係、環境の刺激、そして自分自身の内側から生まれる思考。この三つの要素が絡み合うことで「どうしてこんなにしんどいのだろう」と感じやすくなるのです。ここでは、HSPが直面しやすい日常の具体的な悩みを整理し、その背景を見ていきましょう。

周囲の評価を気にしすぎてしまう

HSPの人は、人からどう思われているかを敏感に感じ取ります。「ちゃんとできているかな」「嫌な人だと思われていないかな」といった考えが常に頭を巡り、自然体でいられないことがあります。

例えば、職場でちょっとした注意を受けると「自分は信用されていないのでは?」と必要以上に気にしたり、友人の返事がそっけなく感じると「嫌われたのかも」と不安になったりします。周りの人はそれほど気にしていないことでも、HSPにとっては心を揺さぶる大きな出来事に感じられるのです。

このように常に人の目を気にしてしまうと、自分らしい言動ができず、心がすり減ってしまいます。ただ一方で、この敏感さは「相手を思いやる力」にもつながっています。大切なのは「すべての評価を真に受けなくてもいい」と知ること。少しずつ「相手の反応=自分の価値ではない」と切り分けることが、心を守る第一歩になります。

日常の刺激に圧倒されやすい

にぎやかな環境や強い光、騒音など、五感を通じて入ってくる刺激に疲れやすいのもHSPの特徴です。例えばショッピングモールの人混みや、オフィスのざわざわした空気に長時間いると、エネルギーを一気に消耗してしまいます。

周りの人が「全然平気」と過ごしている場面でも、HSPは体が緊張し続け、心も落ち着かないまま過ごしてしまうのです。帰宅後は何もしていなくてもぐったり疲れてしまい、「なんで自分はこんなに弱いんだろう」と落ち込むこともあります。

でも、これは弱さではなく「感覚が敏感である」という特性。むしろ細やかな感性を持つからこそ、自然や音楽、美しいものに深く感動できるのです。必要なのは「刺激を避ける工夫」と「疲れたら休む勇気」。無理に人と同じペースで動こうとせず、自分に合った生活リズムを大事にすることで、心の負担はぐっと軽くなります。

自分を責める思考にとらわれやすい

HSPは考えすぎる傾向があるため、ちょっとした出来事でも「自分が悪かったのでは」と反省を繰り返してしまいます。例えば、会話の中で相手が少し不機嫌に見えると「余計なことを言ってしまったのかも」と悩み続けたり、仕事で小さなミスをすると「自分はダメな人間だ」と極端に落ち込んでしまうことがあります。

この「自分を責める思考」が続くと、気持ちはどんどん沈んでいき、エネルギーを奪われてしまいます。実際には相手が気にしていなかったり、誰にでも起こりうる出来事なのに、HSPは「自分のせいだ」と感じやすいのです。

ただ、この深い反省力は成長のための大きな力でもあります。大切なのは「必要以上に自分を責めないこと」。過去の出来事を繰り返し考えるのではなく、「次にどう活かすか」に視点を切り替えることで、心の負担を減らせます。

HSPでも取り入れやすいシンプルな対処法

「生きづらい」と感じやすいHSPですが、その気質を完全に変える必要はありません。むしろ、自分の敏感さを理解し、それを前提にした工夫を取り入れることで、日常の過ごしやすさは大きく変わります。ポイントは「無理をしないこと」と「小さな工夫を積み重ねること」。特別なトレーニングや難しいことをしなくても、ちょっとした習慣で心は驚くほど軽くなるのです。

ここでは、日常に取り入れやすいシンプルな方法を紹介します。どれもすぐに始められることばかりなので、自分に合うものから試してみるのがおすすめです。

ひとりの時間を大切にする

HSPの人は人との関わりや環境から多くの刺激を受けるため、エネルギーを消耗しやすい傾向があります。そのため、こまめに「ひとりの時間」を持つことがとても大切です。たとえば、仕事や家事の合間に10分だけ静かな場所で一息つく、寝る前にスマホを手放して本を読む、休日にカフェでひとり時間を楽しむなど、小さな工夫で心が回復していきます。

周囲からは「ひとりでいるなんて寂しくない?」と言われることもあるかもしれませんが、HSPにとっては大切なリセットの時間です。無理に人に合わせ続けるよりも、自分のエネルギーを充電してから人と関わる方が、結果的に良い関係性を築けます。ひとりの時間を「わがまま」ではなく「必要な休息」として捉えることが、自己理解にもつながります。

刺激を減らす環境を整える

HSPが過ごしやすくなるためには、できるだけ刺激を減らす工夫も効果的です。たとえば、部屋の照明を柔らかい光に変える、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使う、落ち着ける香りを取り入れるなど、環境を工夫するだけで安心感が増します。

また、情報過多も心を疲れさせる原因のひとつです。SNSやニュースを必要以上に見てしまうと、知らないうちに不安を抱え込んでしまいます。だからこそ、「夜はSNSを開かない」「気になる情報は朝だけチェックする」といったルールを作るのも有効です。

環境を整えることは、自分の敏感さを尊重することでもあります。「私は刺激に弱いからダメなんだ」と思うのではなく、「だからこそ環境を整えてあげよう」と優しく工夫する。その積み重ねが、心に余裕を生み出していきます。

呼吸やマインドフルネスで心を整える

HSPの人は頭の中で考えごとが止まらなくなり、気づけば心も体も緊張していることがよくあります。そんなときに役立つのが、呼吸法やマインドフルネスです。たとえば「息をゆっくり吸って、吐くことを長めに意識する」だけでも、副交感神経が働いて体が落ち着きます。

マインドフルネスは「いまこの瞬間に意識を向ける」方法。コーヒーを飲むときに香りや温かさに集中する、歩くときに足の感覚を意識する――それだけで、思考の暴走を少しずつ手放すことができます。

大切なのは「完璧にやろうとしない」こと。数分でも効果はあるので、気づいたときに呼吸に意識を向けるだけで十分です。こうした小さな習慣が、敏感な心を落ち着かせ、自分を守る力になっていきます。

HSPの繊細さを強みに変えて心を整える方法

HSPは「生きづらさ」を感じやすい一方で、人にはない大きな強みを持っています。それは、人の気持ちに寄り添える優しさや、細かな変化に気づける洞察力、そして深く物事を味わえる豊かな感受性です。これらは決して弱点ではなく、視点を変えれば周りの人を支え、自分自身を成長させる大切な力になります。

大切なのは「敏感だからダメ」ではなく、「敏感だからこそできることがある」と考えること。そのためには、まず自分を責めないこと、そして自分に合った心の整え方を続けることが必要です。ここでは、HSPの繊細さを強みに変えるための考え方と工夫を紹介します。

繊細さを「弱さ」ではなく「個性」として受け入れる

多くのHSPの人は、「自分は人より打たれ弱い」「すぐ疲れてしまう」とネガティブに感じがちです。でも、その繊細さは「感じる力が強い」ということ。人が気づかないような細かな違和感を察知したり、相手の小さな変化に気づけたりするのは、HSPならではの特性です。

たとえば、友人が少し落ち込んでいるときにすぐに気づいて声をかけられるのも、HSPだからこそできること。周囲から「ありがとう」と感謝される経験は、繊細さが人の役に立つ瞬間でもあります。

「自分は敏感で弱い」ではなく「敏感だからこそ豊かに感じられる」と視点を変えることで、心に余裕が生まれます。繊細さを個性として認めることが、自己肯定感を高め、心を整える第一歩です。

小さな喜びを大切にして豊かさを感じる

HSPの人は、日常の小さな出来事にも心を動かされやすい特徴があります。朝の光の柔らかさ、花の香り、誰かの優しい一言。こうした細やかな体験を意識的に味わうことで、心は自然と整っていきます。

「そんな小さなこと?」と思うかもしれませんが、HSPにとっては大切なエネルギー源です。逆に忙しさに追われてこれらを無視してしまうと、敏感さが「疲れやすさ」ばかりを強調してしまいます。

意識して「今日のよかったこと」を3つ思い出してみるだけでも、日常の中に安心や喜びが増えていきます。小さな幸せを丁寧に拾い上げることは、HSPならではの心の整え方であり、敏感さを強みに変える習慣になるのです。

自分の感情と境界線を守る

HSPの人は相手の感情を自分のことのように受け止めやすく、気づけば心が疲れ切ってしまうことがあります。だからこそ大切なのは、「相手の感情は相手のもの、自分の責任ではない」と境界線を意識することです。

もちろん、共感力はHSPの強みですが、すべてを抱え込む必要はありません。相手の辛さを理解しつつも「それを解決するのはその人自身」と考えることで、心の負担は軽くなります。

また、自分の感情を大切にすることも忘れてはいけません。「今日は疲れているから休もう」「この場は合わないから離れよう」と、自分を守る行動を取ることは決してわがままではなく、健全な自己管理です。境界線を守ることができれば、敏感さを無理なく活かせるようになります。

HSPの生きづらさを和らげる一歩としてカウンセリングを活用しよう

HSPの人が抱える「生きづらさ」は、周囲にはなかなか理解されにくいものです。人のちょっとした表情や言葉を気にして落ち込んでしまったり、人混みや騒音に疲れ果ててしまったり…。そんな日々の繰り返しの中で、「自分は弱いのではないか」と感じてしまうこともあるかもしれません。ですが、これは弱さではなく、あなたが持つ「感受性の豊かさ」の表れです。

本記事で紹介したように、ひとりの時間を意識的に持つことや、環境を整える工夫、呼吸やマインドフルネスなどの習慣は、日常の負担を軽くし、心を落ち着けるために役立ちます。しかし、それでも一人で悩みを抱え続けていると、どうしても思考がぐるぐると巡ってしまい、「自分ではどうにもできない」と感じる瞬間も訪れます。

そんなときに有効なのが、専門家とのカウンセリングです。安心できる場で自分の気持ちを言葉にすることで、頭の中が整理され、心の重荷を少しずつ下ろすことができます。特にHSPの方は「人に話すだけでも気持ちが軽くなる」という経験をしやすいため、カウンセリングはとても相性の良いサポート方法です。

「もっとラクに自分らしく過ごしたい」「敏感さを強みに変えたい」と感じている方は、ぜひ一度カウンセリングを利用してみてください。あなたの繊細さを否定することなく、むしろ大切にしながら日常を整えていけるように、専門家が丁寧に寄り添います。小さな一歩が、これからの生きやすさにつながります。

を軽くする方法-150x150.avif)