反芻思考と不安を繰り返す毎日を変えるカウンセリング活用法

毎日のように頭の中で同じ不安や後悔を繰り返してしまい、「考えても答えが出ない」と分かっていても止められない――そんな経験はありませんか?これがいわゆる「反芻思考(はんすうしこう)」で、考えすぎて心が疲れてしまう状態を指します。気づけば夜眠れなくなったり、気分が落ち込んだり、自己否定が強くなったりと、心身にさまざまな影響を与えることがあります。

特に不安が強いと、未来の出来事を必要以上に想像して「もし失敗したらどうしよう」「また同じことが起きるのでは?」と頭の中でシミュレーションを繰り返してしまいがちです。その結果、行動する前から疲れてしまい、さらに自信をなくすという悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。

そんな状態を抜け出すために役立つのが、カウンセリングの活用です。専門家との対話を通じて、自分一人では気づきにくい思考のパターンを整理し、不安や反芻思考のクセを少しずつ和らげていくことができます。安心して気持ちを言葉にできる場を持つことで、心の重荷が軽くなり、新しい考え方や対処法を見つけるきっかけになるのです。

この記事では、反芻思考と不安を繰り返す毎日を変えるために、カウンセリングをどのように取り入れれば良いのかを具体的に紹介していきます。

反芻思考とは何ですか?

反芻思考とは、同じ不安や後悔の考えを繰り返し頭の中で思い続けてしまい、心が疲弊する状態を指します。

反芻思考が心や身体に与える影響は何ですか?

反芻思考は、夜眠れなくなったり気分が落ち込む、自己否定が強くなるなど、心身にさまざまな悪影響をもたらすことがあります。

不安が強いとどうなるのですか?

不安が強いと、未来の出来事を過剰に想像し、失敗や同じ問題が再発することをシミュレーションしすぎてしまい、行動前から疲弊し自信を失う悪循環に陥ることがあります。

カウンセリングは反芻思考や不安を解消するのにどのように役立ちますか?

カウンセリングを通じて専門家と対話し、自分では気付きにくい思考のパターンを整理し、不安や反芻思考の癖を和らげることができ、心の重荷を軽くして新しい対処法を見つける手助けとなります。

反芻思考と不安を変えるためにカウンセリングをどう取り入れるべきですか?

安心できる場所で専門家と話すことにより、自分の思考や感情を整理し、不安や反芻思考の癖を少しずつ改善し、より良い心の状態を目指すことが重要です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 反芻思考と不安を繰り返す毎日の苦しさとは?

- ・過去を繰り返し思い返してしまう苦しさ

- ・未来の不安が止まらない心の仕組み

- ・「止めたいのに止められない」という悪循環

- ○ なぜ反芻思考と不安は止められないのか?原因と仕組み

- ・脳の防衛反応が不安を強める

- ・「もっと考えれば解決できる」という思い込み

- ・自己否定が悪循環を加速させる

- ○ 反芻思考と不安を和らげるカウンセリングの活用法

- ・安心して話せる「心の安全基地」を持つ

- ・思考のクセを客観的に整理できる

- ・不安との付き合い方を学べる

- ○ 反芻思考を変える第一歩:不安を軽くし前向きに生きるために

- ・小さな気づきを積み重ねることから始める

- ・不安を完全に消そうとせず共存する

- ・自分を労わる習慣を持つ

- ○ 反芻思考と不安を軽くするためにカウンセリングを活用しよう

反芻思考と不安を繰り返す毎日の苦しさとは?

気づけば同じことを何度も考えてしまい、頭の中で不安や後悔を繰り返してしまう――そんな毎日を送っていると、心も体もどんどん疲れてしまいますよね。たとえば「昨日の発言は失礼だったかもしれない」「あの人に嫌われていないだろうか」と過去を振り返ったり、「来週の仕事でミスしたらどうしよう」「この先もうまくいかないのでは?」と未来を心配したり。考えすぎるあまり、眠れなくなったり、気分が落ち込んだり、つい自分を責めてしまうこともあります。

こうした「反芻思考(はんすうしこう)」は、自分を守ろうとする心の働きでもあるのですが、必要以上に続いてしまうと、逆に不安を強めてしまう原因になります。頭の中で堂々巡りをしているうちに、現実には起こっていないことまで想像して不安をふくらませ、気づけば行動するエネルギーすら失われてしまうのです。

「止めたいのに止められない」この苦しさは、一人で抱え込むほど深刻になりやすいものです。ここでは、そんな反芻思考と不安がどのように私たちの毎日を苦しくしているのかを、いくつかの側面から見ていきましょう。

過去を繰り返し思い返してしまう苦しさ

過去の出来事を振り返ること自体は悪いことではありません。失敗を見直すことで学びにつながることもありますし、反省が成長のきっかけになることもあります。ですが、反芻思考の特徴は「同じことを何度も繰り返し考えてしまう」という点にあります。

たとえば「昨日の会話で余計なことを言ったかもしれない」と気にして、何度もその場面を頭の中で再生する。すると最初はただの確認だったはずが、「やっぱり嫌われたに違いない」と不安がどんどん膨らんでいくのです。過去に対して「あの時こうすればよかった」と繰り返すうちに、現実には確かめようがない想像が混ざってしまい、事実と妄想の境目がぼやけてしまうこともあります。

このように、過去にとらわれすぎると、今の自分の気持ちや行動にまで影響が出てしまいます。「また失敗するかも」と不安を強め、次の一歩を踏み出すのが怖くなるのです。

未来の不安が止まらない心の仕組み

反芻思考は「過去」に向かうだけでなく、「未来」に対しても大きな影響を持ちます。たとえば「来週のプレゼンで失敗したらどうしよう」「また同じ失敗をしたらもう立ち直れないかも」といった考えが頭を占領してしまうことはありませんか?

人の脳は不安を感じると、自分を守るために最悪のシナリオを想定しようとします。それ自体は防衛反応として自然なことなのですが、度が過ぎると「まだ起こっていない未来の出来事」に過剰にエネルギーを使ってしまいます。結果として、現実には何も起こっていないのに心だけが消耗してしまうのです。

この状態が続くと、やがて「どうせまた失敗するに決まっている」と考えるようになり、挑戦する前から自信をなくしてしまいます。本来なら楽しめるはずの出来事や学びのチャンスさえ、不安によって遠ざけてしまうのです。

「止めたいのに止められない」という悪循環

多くの人が「こんなに考えすぎているのは自分だけでは?」と感じがちですが、実は反芻思考は誰にでも起こりうる心のクセです。問題は、それが長引き、止めたいのに止められない悪循環に陥ることです。

頭の中で不安や後悔を繰り返していると、「考えればいつか解決できるはず」という気持ちが生まれます。しかし実際には、反芻思考は「考える」よりも「同じことを繰り返す」に近い行為であり、新しい答えはなかなか出てきません。そのうち「考えても答えが出ない自分」にさらに落ち込み、ますます不安を強めてしまうのです。

この繰り返しが続くと、気分の落ち込みや自己否定が深まり、心の余裕がどんどん奪われていきます。「もう何をしても無駄だ」という無力感につながることもあり、日常生活に支障をきたすまでに悪化する場合もあります。

だからこそ、「自分ひとりでどうにかしよう」と無理に抱え込むのではなく、早めにサポートを取り入れることが大切なのです。

なぜ反芻思考と不安は止められないのか?原因と仕組み

「もう考えすぎるのはやめたい」と思っても、つい同じことを何度も繰り返してしまう――反芻思考の厄介なところは、この“止められなさ”にあります。頭の中で堂々巡りしていると自分でも「無駄だ」と気づいているのに、なぜか抜け出せない。ここには人間の心の仕組みが深く関わっています。

まず、不安は人間にとって危険を回避するためのサインです。脳は「不安を感じる=準備が必要」と判断し、解決策を探そうと働きます。本来なら役立つはずのこの仕組みが、度を越すと「同じ考えを何度も繰り返す」という状態に変わってしまうのです。

さらに、反芻思考は“答えが出る”と勘違いさせる性質を持っています。「もっと考えれば正解にたどり着けるかも」という期待があるため、なかなか手放せません。結果として「考える→不安になる→また考える」というスパイラルに陥ります。

ここでは、なぜ人は反芻思考と不安にとらわれてしまうのかを、いくつかの観点から掘り下げていきます。

脳の防衛反応が不安を強める

不安はもともと、危険を察知して身を守るための大切な感情です。たとえば原始時代なら「音がしたから猛獣がいるかもしれない」と想像し、逃げたり備えたりすることで命を守ることができました。現代では猛獣こそ出てきませんが、脳は同じ仕組みで「失敗」「人間関係のトラブル」などを危険とみなし、不安を生み出します。

問題は、この防衛反応が強すぎると「起きてもいない未来の危険」まで想像してしまうことです。仕事のミス、人間関係の誤解、将来の不安など、次から次へとシナリオを描き出してしまいます。すると心は常に緊張状態にあり、頭の中で警報が鳴りっぱなしのような状態になるのです。

つまり、不安を繰り返すのは「弱さ」ではなく、人間が本来持っている生存本能の裏返しとも言えます。だからこそ「なぜ自分はこんなに不安になるんだ」と責める必要はないのです。

「もっと考えれば解決できる」という思い込み

反芻思考が止まらない背景には、「考えればきっと答えが見つかる」という強い思い込みがあります。たとえば「昨日のあの言葉は誤解されたのでは?」と気にしたとき、何度も頭の中でやりとりをシミュレーションし、「どう言えば正解だったのか」と答えを探そうとします。

一見すると前向きな姿勢にも思えますが、実際には“答えの出ない問い”に取り組んでいる場合が多いのです。相手がどう受け止めたかは自分では確認できませんし、未来に起こることは確実には分かりません。それでも「あと少し考えれば不安が消えるはず」と期待してしまうため、やめられなくなるのです。

この思い込みが強いほど、頭の中での堂々巡りは長引きます。「考える=解決」という習慣が裏目に出て、かえって苦しさを増やしてしまうのです。

自己否定が悪循環を加速させる

反芻思考と不安が続くと、多くの人は「こんなに考えすぎている自分はダメだ」と自己否定に陥ります。この「自分を責める気持ち」が、さらに悪循環を強める要因になります。

たとえば不安が浮かんだときに「また考えてしまった。自分は弱い」と思うと、その否定感情が新たな不安を生み出します。すると「不安を感じる→自己否定→さらに不安」というサイクルが完成してしまうのです。

本来、不安や反芻思考は“心が自分を守ろうとしているサイン”であって、責める必要のない自然な働きです。しかし「こんな自分はダメだ」と否定してしまうと、心のエネルギーがさらに消耗してしまいます。

だからこそ大切なのは、「不安になる自分を責めない」という視点を持つことです。ここを意識するだけでも、反芻思考の悪循環は少しずつ緩んでいきます。

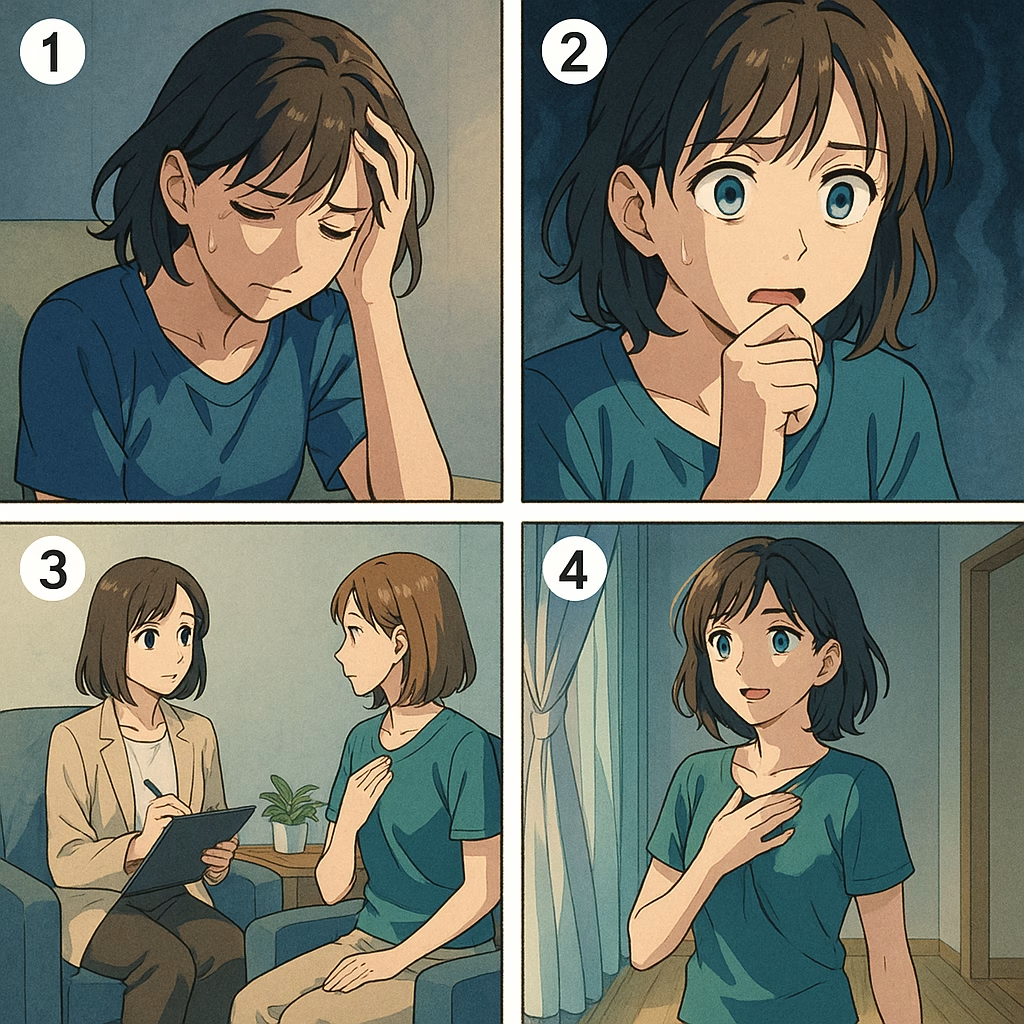

反芻思考と不安を和らげるカウンセリングの活用法

ここまで見てきたように、反芻思考や不安は「自分の心が自分を守ろうとしている反応」であり、誰にでも起こりうる自然なことです。しかし、それが強く続いてしまうと日常生活に支障をきたし、気持ちが落ち込んだり自信を失ったりする原因にもなります。そんなとき、一人で抱え込まずに「カウンセリング」を活用することが、悪循環を断ち切るための大きな助けになります。

カウンセリングの大きな特徴は、安心して気持ちを言葉にできる「安全な場」があることです。不安や悩みを人に話すのは勇気がいりますが、専門家は評価や否定をせず、丁寧に耳を傾けてくれます。自分の思考パターンを整理してもらうことで、「こんな考え方のクセがあったんだ」と気づけたり、「考えすぎなくてもいいんだ」と新しい視点を得られることも少なくありません。

さらに、カウンセリングを通じて「不安をどう扱えば良いのか」「反芻思考からどう距離をとるのか」といった具体的な方法を学ぶことができます。こうしたサポートは、不安に押しつぶされそうな毎日に小さな余白をつくり、前向きな一歩を踏み出すきっかけになるのです。

ここでは、カウンセリングを活用することで得られる効果を3つの側面からご紹介します。

安心して話せる「心の安全基地」を持つ

反芻思考や不安を抱えているとき、多くの人は「こんなことを話しても理解されないかもしれない」「弱いと思われるのでは」と感じ、誰にも打ち明けられずに抱え込んでしまいます。ですが、カウンセリングはまさに「安心して話せる心の安全基地」です。

専門のカウンセラーは批判や評価をせず、クライアントの言葉に寄り添いながら受け止めてくれます。そのため、普段なら胸の奥にしまい込んでいる気持ちも自然に表現できるのです。話すだけで気持ちが軽くなる、という経験をしたことがある人も多いと思いますが、それは「感情を外に出すこと」で脳がリラックスするからです。

安心できる場で心の中を整理するうちに、「本当は何に不安を感じていたのか」「なぜ同じことを繰り返し考えてしまうのか」が少しずつ見えてきます。そうした気づきが、反芻思考から抜け出す第一歩につながるのです。

思考のクセを客観的に整理できる

反芻思考に陥っているとき、自分の頭の中はぐるぐると同じ考えでいっぱいになり、冷静に整理するのが難しくなります。「こうなったらどうしよう」「やっぱりダメかもしれない」と、どんどん不安が膨らんでしまうのです。

カウンセリングでは、カウンセラーとの対話を通じて思考を一つひとつ言葉にし、整理していくことができます。たとえば「過去の失敗を気にしすぎている」「未来を最悪の形で予想している」など、自分では気づかなかったパターンが浮かび上がることもあります。

第三者に話すことで、頭の中の霧が少しずつ晴れていくような感覚が得られるのも大きなメリットです。客観的な視点を持てるようになると、「考えすぎていただけなんだ」と安心できたり、「ここからは行動に移してみよう」と気持ちを切り替えやすくなります。

不安との付き合い方を学べる

不安を完全になくすことは誰にもできません。大切なのは「不安をゼロにする」ことではなく、「不安とどう付き合っていくか」を知ることです。カウンセリングでは、この不安との距離の取り方を学ぶことができます。

たとえば「不安を感じたときに呼吸を整える」「頭の中で繰り返し考える代わりに、紙に書き出してみる」といった具体的な方法を一緒に探していきます。小さな工夫でも、実践を重ねることで「不安に振り回されにくい自分」をつくっていけるのです。

また、カウンセリングでは「不安は悪者ではなく、自分を守ろうとしているサイン」だという理解を深めることもできます。そう考えられるようになると、不安に押しつぶされる感覚が和らぎ、「上手に付き合えば大丈夫」と前向きな心持ちを育むことができます。

反芻思考を変える第一歩:不安を軽くし前向きに生きるために

反芻思考や不安は、私たちが心の中で自然に抱えてしまうものです。「やめたいのに止められない」という悪循環は誰にでも起こり得ますし、それ自体が「弱さ」や「欠点」ではありません。大切なのは、不安や堂々巡りを一人で抱え込むのではなく、少しずつその重さを和らげていくことです。

カウンセリングを通じて安心できる場を持ち、自分の思考を整理し、不安との付き合い方を学ぶことで、これまでよりも心に余裕を感じられるようになります。そして、その小さな変化が、毎日の生活に新しい視点や選択肢をもたらしてくれるのです。

反芻思考をなくそうと頑張るのではなく、「不安を抱えながらも進める自分」を育てること。これこそが、前向きな日々への第一歩につながります。ここでは、そのために意識したい3つのポイントをご紹介します。

小さな気づきを積み重ねることから始める

変化は一気に訪れるものではありません。反芻思考を繰り返していた自分に気づいた瞬間、それ自体が大切な「一歩」になります。たとえば「今また過去を振り返っているな」と気づいたり、「未来を心配しすぎているな」と自覚できたりするだけでも、悪循環から抜け出す小さなきっかけになるのです。

カウンセリングでは、この「小さな気づき」を大切に育てていきます。気づくたびに「ちゃんと自分を観察できている」と実感できれば、自信にもつながります。繰り返しを完全に止めることよりも、「気づけた自分を認める」ことに意識を向けてみましょう。

こうした積み重ねが、やがて反芻思考に流されにくい心の土台をつくっていきます。

不安を完全に消そうとせず共存する

「不安をゼロにしたい」と思えば思うほど、不安は強く意識にのぼってきます。実際には、不安は私たちを守るために存在する自然な感情であり、完全に消すことはできません。大切なのは「不安をなくす」のではなく、「不安と共存する」姿勢を持つことです。

たとえば「不安を感じたら深呼吸をする」「不安を書き出して客観的に眺める」といった方法を実践すると、不安との距離を少しずつ取れるようになります。これにより、不安は「邪魔な存在」から「上手に付き合える存在」へと変わっていきます。

カウンセリングでも、この視点を取り入れることで「不安を悪者扱いしない」感覚を身につけられます。すると、心の重さが少しずつ軽くなり、前に進む力を取り戻せるのです。

自分を労わる習慣を持つ

反芻思考や不安が強いとき、人はつい自分を責めてしまいます。「どうしてまた考えてしまったんだろう」「弱い自分はダメだ」と否定的な言葉をかけてしまうのです。しかし、この自己否定こそが不安をさらに増幅させる原因になります。

だからこそ意識したいのが「自分を労わる習慣」です。たとえば「今日もよく頑張ったな」「不安を感じてもここまでやれている」と声をかけてみたり、好きな音楽や趣味で気持ちを切り替えたりすること。こうした小さなセルフケアが積み重なることで、自己否定のスパイラルを和らげることができます。

カウンセリングは、自分を優しく扱う感覚を思い出させてくれる場でもあります。自分を労わることは決して甘えではなく、前を向くために必要な大切な力なのです。

反芻思考と不安を軽くするためにカウンセリングを活用しよう

反芻思考や不安は、誰にでも起こる自然な心の反応です。本来は「自分を守ろうとする大切なサイン」ですが、長く続くことで心身に負担を与え、日常生活にまで影響を及ぼしてしまいます。過去の出来事を繰り返し思い返したり、まだ起こっていない未来を必要以上に心配したりすることで、気づけば心が疲れきってしまう。そんな悪循環に悩まされている方は少なくありません。

大切なのは「不安をゼロにする」ことではなく、「不安と上手に付き合う」ことです。今回の記事では、反芻思考や不安が生まれる仕組みと、カウンセリングを活用することで得られる安心感や気づきについてご紹介しました。カウンセリングは、安心して気持ちを言葉にできる場を提供し、思考のクセを整理しながら、不安に振り回されにくい心の持ち方を育てるサポートをしてくれます。

「もう考えすぎるのはやめたい」「頭の中の不安から解放されたい」と思ったとき、それはカウンセリングを検討するタイミングかもしれません。一人で抱え込むのではなく、専門家と一緒に心の整理をしていくことで、少しずつでも前向きな毎日を取り戻すことができます。

反芻思考や不安で苦しんでいるのは、あなただけではありません。カウンセリングを通して、自分の心に優しく寄り添い、新しい視点や行動の選択肢を手に入れてみませんか。

を軽くする方法-150x150.avif)