恋愛がうまくいかないのは回避型愛着のせい?距離をとってしまう心理

恋愛がなかなかうまくいかないと感じるとき、多くの人は「自分に魅力が足りないのでは?」とか「相手との相性が悪いのかも」と考えてしまいますよね。けれども、そうした表面的な理由だけではなく、もっと深いところで影響している“心のクセ”があることをご存じでしょうか。その一つが「回避型愛着」と呼ばれるものです。

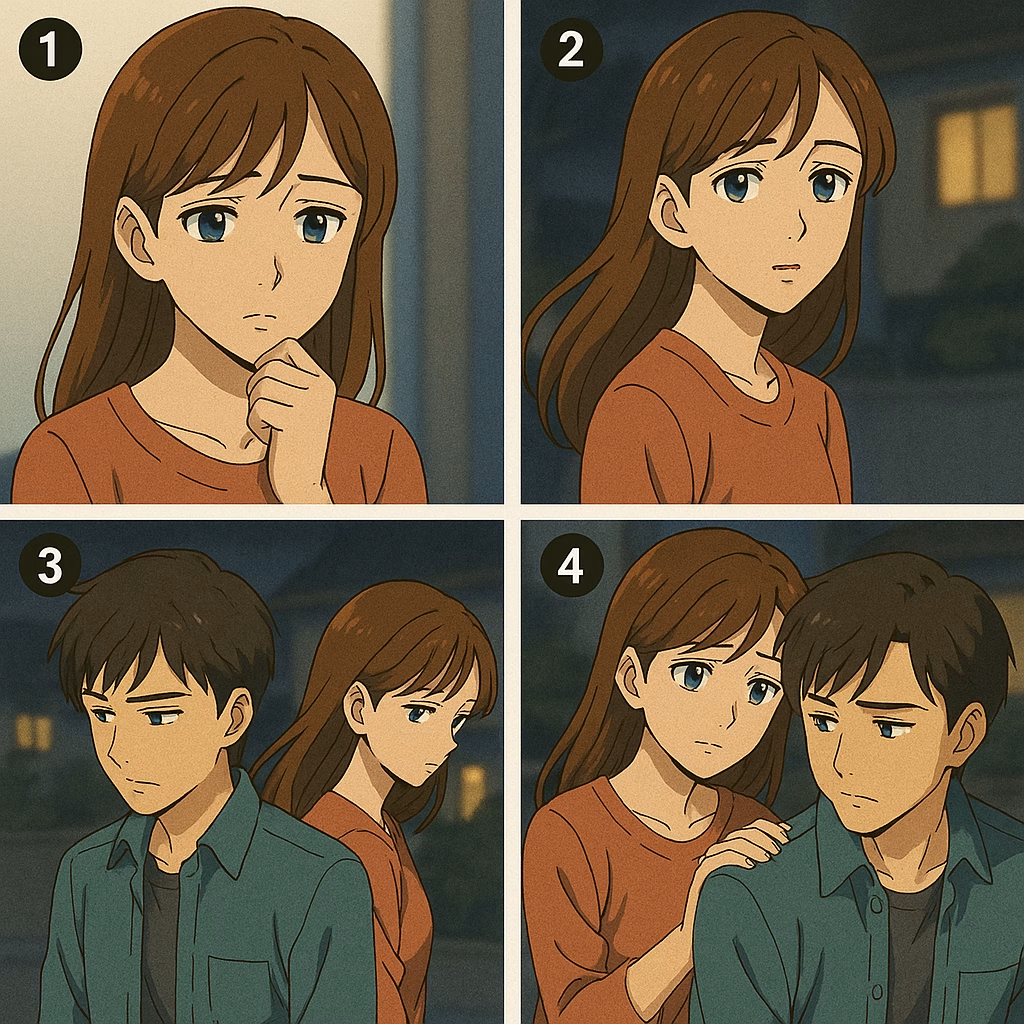

回避型愛着の傾向を持つ人は、相手と親密になりたいという気持ちを抱えている一方で、いざ距離が縮まると無意識にブレーキをかけてしまいます。「重荷になりたくない」「傷つきたくない」という思いが強く働き、結果的に自分から壁を作ってしまうのです。そのため、関係が深まる前に距離をとってしまい、相手からは「冷たい」「本気じゃないのかも」と誤解されてしまうこともあります。

今回は、この回避型愛着が恋愛にどのような影響を与えているのか、そしてなぜ距離をとってしまう心理が働くのかを分かりやすく掘り下げていきます。恋愛がうまくいかない理由を自己否定だけで片づけるのではなく、心の仕組みを理解することで新たな視点が見えてくるかもしれません。

一人で悩まないで:回避型愛着に向き合った5人の電話カウンセリング事例

回避型愛着とは何ですか?

回避型愛着とは、親密な関係を築きたいと願いながらも、距離を置いてしまう心理的傾向のことです。相手と親密になりたい気持ちがある一方で、傷つきたくないという恐れから無意識に壁を作り、結果として関係が深まる前に距離をとってしまうことがあります。

なぜ回避型愛着の人は恋愛において距離をとってしまうのですか?

回避型愛着の人は、傷つきたくない、重荷になりたくないといった恐れから、自分から距離を取る行動を無意識に行います。これにより、共感や親密さを求めながらも自己防衛のために壁を作り、結果的に関係が深まるのを妨げてしまうのです。

回避型愛着が恋愛に与える影響は何ですか?

回避型愛着は、恋愛関係を築くうえで障壁となり得ます。相手からは冷たく見えたり、本気でないと誤解されたりすることが多く、関係の進展が妨げられることがあります。また、深い絆を作るのが難しくなるため、長期的な関係維持に困難さが生じる可能性があります。

どうすれば回避型愛着の傾向に気づき、改善できますか?

自己認識を深めることが重要です。自分の感情や行動パターンを理解し、傷つきたくない恐怖を受け入れることから始めましょう。また、心理カウンセリングや自己啓発の書籍などを利用して、心のクセを和らげる方法を学ぶことも有効です。

回避型愛着に向き合うにはどうすれば良いですか?

心のクセと向き合うためには、まず専門的なカウンセリングを受けることをおすすめします。自分の感情や恐怖を理解し、徐々に相手との信頼関係を築くことが大切です。また、小さな目標を設定し、少しずつ親密な関係を築く努力を続けることで改善が期待できます。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 恋愛がうまくいかないのはなぜ?回避型愛着という心理的要因

- ・恋愛が続かないのは自分のせい?それとも心のクセ?

- ・近づきたいのに距離をとってしまう矛盾した心理

- ・相手とのすれ違いが生まれる理由とは?

- ○ 回避型愛着の特徴とは?親密さを避けてしまう心の仕組み

- ・回避型愛着の人に見られる行動パターン

- ・子どもの頃の家庭環境が影響している

- ・過去の恋愛経験がさらに強める防衛反応

- ○ 恋愛で距離をとってしまう心理が引き起こすすれ違い

- ・誤解されやすい「冷たさ」と本当の気持ち

- ・相手の不安がプレッシャーになってしまう

- ・悪循環を断ち切れないまま関係が終わってしまう

- ○ 回避型愛着を理解して恋愛関係を深める方法

- ・自分のパターンを知り、気づきを増やす

- ・小さな自己開示から始める

- ・安心できる関係性を一緒に育てる

- ○ 回避型愛着による恋愛の悩みを解消したい方へ:安心できるカウンセリングのご案内

恋愛がうまくいかないのはなぜ?回避型愛着という心理的要因

恋愛がうまくいかないとき、多くの人は「自分の魅力が足りないのでは」「もっと努力しなければ」と考えがちです。あるいは「結局は相性の問題なんだ」と片づけてしまうこともあるでしょう。もちろん、恋愛は相手との関係性によって左右されるものですが、実はその奥には「自分の心のクセ」が影響している場合があります。その代表的なものが「回避型愛着」と呼ばれる愛着スタイルです。

回避型愛着の人は、相手との距離が近くなると不安を感じやすくなり、「これ以上深く関わったら自分が傷つくのではないか」と無意識にブレーキをかけてしまいます。心の中では「本当はもっとつながりたい」と思っているのに、行動としては相手を遠ざけてしまう――その矛盾が、恋愛の中で誤解やすれ違いを生むのです。

こうした心理は、幼少期の親との関係や過去の恋愛経験によって形づくられることが多く、自分でも気づかないうちにパターン化しています。つまり「どうしても恋愛が長続きしない」「いつも同じような結末になる」という人は、相手のせいだけではなく、自分の愛着スタイルにヒントが隠されているかもしれません。

ここからは、恋愛に影響する回避型愛着の特徴や背景、そしてなぜ距離をとってしまうのかを一緒に整理していきましょう。

恋愛が続かないのは自分のせい?それとも心のクセ?

恋愛が長続きしないと、「やっぱり自分に魅力がないのかな」と落ち込んでしまうことがありますよね。でも実際には、相手の気持ちや状況だけでなく、自分の心のクセが影響していることも少なくありません。

回避型愛着の傾向があると、相手から好意を示されるほど「重い」「自由を奪われるのでは」と不安を感じることがあります。その結果、距離を置こうとしたり、わざと素っ気なくしたりしてしまい、相手から「興味がないのかな」と誤解されてしまうのです。

こうした行動は「自分を守るため」に無意識で出てくるもの。決して意地悪をしているわけではなく、心の防衛反応にすぎません。でも、相手からすると理由がわからないので不安になり、関係がぎくしゃくしてしまいます。

恋愛が続かない原因を「自分の価値」と直結させてしまうと苦しくなりますが、実際には「心のクセ」を理解することが第一歩になるのです。

近づきたいのに距離をとってしまう矛盾した心理

回避型愛着の人の特徴は「本当は親密になりたいのに、いざ近づくと不安になる」という矛盾した心理です。頭では「もっと仲良くなりたい」と思っていても、心の奥では「もし拒絶されたら?」「自分の弱さを見せたら嫌われるかも」と恐れてしまいます。

そのため、デートが順調で盛り上がっていても、急に連絡を減らしたり、感情を見せないようにしたりすることがあります。相手からすると「なぜ?」と戸惑う場面ですが、本人にとっては自然な行動。むしろ「これ以上踏み込まれたら危ない」と感じるくらい強い防衛本能なのです。

この矛盾を理解することは、自分を責めすぎないためにも大切です。「なぜ私はいつも距離をとってしまうのか」と悩むのではなく、「これは私の心のクセなんだ」と認識するだけでも、恋愛の見え方は変わってきます。

相手とのすれ違いが生まれる理由とは?

回避型愛着の人が距離をとってしまうと、相手は「冷たい」「本気じゃない」と感じやすくなります。本当は大切に思っていても、それが伝わらないことで誤解や不安が生まれるのです。

例えば、相手が「もっと一緒にいたい」と思っているのに、自分は「ちょっと一人になりたい」と感じてしまう。このズレが続くと、相手は「愛されていないのかも」と感じ、関係がぎこちなくなります。

さらに厄介なのは、相手が不安になればなるほど距離を縮めようとするため、それがプレッシャーになり、ますます距離をとりたくなる悪循環に陥ることです。こうしたすれ違いは、どちらかが悪いわけではなく、愛着スタイルの違いによって自然に起こるもの。

だからこそ、自分の傾向を理解して「無意識に距離をとってしまうかもしれない」と気づくだけでも、関係のバランスを取りやすくなります。

回避型愛着の特徴とは?親密さを避けてしまう心の仕組み

回避型愛着という言葉を聞くと、なんだか専門的で難しく感じるかもしれません。でも、実はとても身近な心理です。人との関わりに安心を感じるタイプもいれば、不安を感じてしまうタイプもいて、その違いを「愛着スタイル」と呼んでいます。

回避型愛着を持つ人は、相手との距離が近づくほどに「自由を失うのでは」「自分が支配されてしまうのでは」といった不安を抱きやすいのが特徴です。本当は大切にしたい気持ちがあるのに、近づかれると居心地の悪さを感じ、無意識に距離をとってしまうのです。

この背景には、子どもの頃の家庭環境や過去の人間関係での経験が影響していることが多いと言われています。特に「感情を素直に出してはいけない」「自分の弱さは隠さなければならない」と学習してきた人ほど、親密さを避けるクセが強くなるのです。

ここからは、回避型愛着の具体的な特徴や形成の背景を、より身近な例とともに見ていきましょう。

回避型愛着の人に見られる行動パターン

回避型愛着の人は、恋愛において特定の行動パターンをとりがちです。例えば「連絡をマメに返さない」「相手に頼らない」「自分の弱みを見せない」などが代表的です。これらの行動は冷たさの表れではなく、実は「自分を守るための手段」なんですね。

恋人から「もっと一緒に過ごしたい」と言われると、嬉しい気持ちと同時に「束縛されるのでは」という不安が芽生えることもあります。その結果、つい距離を置こうとしたり、仕事や趣味に没頭して関係から逃げるような行動を取ったりすることがあります。

また「相手に依存したら危険」と感じているため、甘えることや弱音を吐くことが極端に苦手です。自立しているように見える一方で、心の奥では「本当は支えが欲しい」と思っているのも特徴的です。こうした矛盾が、恋愛において大きなすれ違いを生みやすくなるのです。

子どもの頃の家庭環境が影響している

回避型愛着の背景には、幼少期の親との関係が大きく関わっていることが多いです。例えば、親が感情表現をあまりせず、子どもが甘えたときに冷たく対応された経験があると、「自分の気持ちを見せると拒絶される」と学習してしまいます。

また「強くならなければ」「泣いてはいけない」と厳しく育てられた場合も、感情を抑えるクセが身についてしまいます。その結果、大人になってからも「人に頼ることはよくない」と無意識に思い込み、恋愛の場面でも自分の気持ちを隠す傾向が強くなるのです。

このように、過去の経験が土台となって愛着スタイルが形づくられていきます。もちろんすべての原因が家庭にあるわけではありませんが、子ども時代の影響は非常に大きいのです。自分の恋愛傾向に気づくとき、こうした背景を振り返ることは重要なヒントになります。

過去の恋愛経験がさらに強める防衛反応

回避型愛着は、過去の恋愛経験によってさらに強まることもあります。例えば「本音を話したら裏切られた」「弱みを見せたら相手が離れていった」という体験をした人は、「やっぱり心を開くのは危険だ」と学習してしまいます。

その結果、次の恋愛ではより慎重になり、相手に対して心の距離を保とうとするのです。本人としては「もう同じ失敗は繰り返したくない」という自然な防衛反応なのですが、それが原因でまた関係が深まらず、同じようなすれ違いが起きてしまいます。

このような悪循環に気づかないまま繰り返していると、「自分は恋愛に向いていないのかも」と自己否定につながってしまうこともあります。でも実際には、心の仕組みを知り、少しずつ信頼できる関係を築くことで、このパターンは変えていくことができるのです。

恋愛で距離をとってしまう心理が引き起こすすれ違い

回避型愛着の人が抱える大きな課題は「近づきたいのに近づけない」という矛盾です。頭では「相手と仲良くしたい」「関係を続けたい」と思っているのに、心の奥で「これ以上踏み込まれたら危ない」と感じてしまうため、無意識に距離をとる行動を選んでしまいます。

この心理が働くと、相手は「避けられている」と感じやすくなり、安心感を持てなくなります。本当は大切に思っているのに、それが伝わらず誤解が生まれやすいのです。例えば「LINEの返信が遅い」「会う回数を減らそうとする」といった行動が続くと、相手は「愛情が冷めたのかも」と不安を募らせてしまいます。

そして、不安を感じた相手が「もっと近づきたい」と求めるほど、回避型の人は「重い」「しんどい」と感じてさらに距離をとってしまう…そんな悪循環が起こりやすいのです。ここでは、このようなすれ違いがどのように恋愛を難しくしてしまうのかを、具体的に掘り下げていきます。

誤解されやすい「冷たさ」と本当の気持ち

回避型愛着の人は、実際には相手を大切に思っていても、それがうまく表現できずに「冷たい人」と誤解されやすい傾向があります。例えば「好き」という言葉をあまり口にしなかったり、手をつなぐ・ハグするなどのスキンシップに消極的だったりすることがあります。

本人にとっては「自然な距離感を保ちたい」という気持ちなのですが、相手にとっては「本気じゃないのかも」と不安に感じるサインとなってしまうのです。特に恋愛初期では、この誤解が関係を一気に冷え込ませる原因になりやすいです。

ここで大切なのは、冷たさの裏には「自分を守りたい」「拒絶されるのが怖い」という不安があることを理解することです。相手がその背景を知れば、受け止め方が変わるかもしれませんし、自分自身も「誤解されやすい」と気づくだけで少しずつ行動を調整することができます。

相手の不安がプレッシャーになってしまう

恋愛関係では、どちらか一方が不安になると「もっと近づきたい」という気持ちが強くなります。ところが、回避型愛着の人にとってそれは逆効果になることが多いのです。相手が求めるほど、「束縛されそう」「自由がなくなりそう」と感じてしまい、さらに距離をとりたくなってしまうのです。

例えば、LINEの返事が少し遅れただけで「なんで返してくれないの?」と責められると、「この関係は息苦しい」と思ってしまうことがあります。相手はただ安心したいだけなのに、その気持ちがプレッシャーに変わってしまうのです。

こうした状況が続くと、相手の不安と自分の防衛反応がぶつかり合い、ますます関係はこじれていきます。決してどちらかが悪いわけではなく、愛着スタイルの違いからくるすれ違いなのだと理解することが大切です。

悪循環を断ち切れないまま関係が終わってしまう

回避型愛着の人が距離をとる → 相手が不安になる → さらに求める → それを重く感じてまた距離をとる…この悪循環は、多くの場合、関係の破綻に直結してしまいます。本当はお互いに気持ちがあるのに、タイミングや表現のすれ違いによって「合わない」と判断されてしまうのです。

「もっと素直に気持ちを伝えられたら…」と思う人も多いですが、愛着のクセは簡単には変えられません。だからこそ、まずは自分の傾向に気づくことが一番大切です。そして「相手が不安になるのは自然なこと」「自分が距離をとるのも無意識の反応なんだ」と理解することが、悪循環を少しずつ和らげるきっかけになります。

気づきを持つだけでも関係は変わり始めます。誤解や衝突を完全になくすことは難しくても、「すれ違いを減らす工夫」はできるのです。

回避型愛着を理解して恋愛関係を深める方法

回避型愛着の傾向があると、恋愛においてどうしても「距離をとってしまう」というパターンに陥りやすくなります。でも、だからといって「自分は恋愛に向いていない」「愛されないタイプだ」と思い込む必要はありません。大切なのは、自分の傾向を知り、その上でどう付き合っていくかを工夫することです。

まずは「自分はこういうときに距離をとりがちだ」と気づくだけでも、関係性は変わっていきます。意識できるようになると、「今回はちょっと立ち止まって、相手に気持ちを伝えてみよう」と選択できるようになるからです。また、相手にとっても「冷たいのではなく、心のクセなんだ」と理解できれば、不安や誤解が和らぎます。

恋愛をうまく続けるために必要なのは「完璧に変わること」ではなく、「少しずつ相手との距離を調整する工夫」です。ここからは、回避型愛着の人が恋愛関係をより良くするための実践的なヒントを紹介します。

自分のパターンを知り、気づきを増やす

回避型愛着を改善する第一歩は「自己理解」です。自分がどんな場面で距離をとってしまうのか、パターンを把握することで対応がしやすくなります。

例えば「連絡が増えると返信が面倒に感じる」「休日に会う回数が増えると重く感じる」など、自分が息苦しくなるタイミングを振り返ってみましょう。そうすると「嫌いだからじゃなくて、負担に感じると距離をとってしまうんだ」と気づけます。

気づきがあれば、距離をとる前に「ちょっと一人の時間が必要なんだ」と正直に伝えることもできます。相手にとっては「避けられている」のではなく「休憩が欲しいだけ」と分かれば、不安が和らぎやすくなるのです。小さな自己理解が、関係全体を大きく変えるきっかけになります。

小さな自己開示から始める

回避型愛着の人にとって、弱みを見せることはとても勇気のいることです。でも、信頼関係を深めるには、少しずつでも自分の気持ちを伝えていくことが大切です。

いきなり深い悩みを話す必要はありません。例えば「今日は疲れてるから少しゆっくりしたい」「この映画、すごく好きなんだ」など、ちょっとした感情や好みを共有するところから始めましょう。小さな自己開示を繰り返すことで、「自分を出しても大丈夫」という安心感が少しずつ育っていきます。

相手にとっても、そうした言葉は「信頼してくれているんだ」と感じられるサインになります。恋愛は特別な場面だけでなく、日常のやり取りの積み重ねが大切。少しの自己開示が、関係の温かさを作る大事な一歩になります。

安心できる関係性を一緒に育てる

恋愛は一人で頑張るものではなく、二人で作っていくものです。回避型愛着の人にとって「安心できる関係性」を築くことが何より大切になります。

例えば、自分の気持ちを伝えたときに相手が否定せず受け止めてくれる経験は、大きな安心感につながります。「こんな自分でも受け入れてもらえるんだ」と感じることで、無意識の防衛反応は少しずつ弱まっていきます。

そのためには、相手にも自分の傾向を理解してもらうことが有効です。「私は近づきすぎると不安になることがあるけど、それは嫌いだからじゃないんだ」と伝えられたら、相手も余計な誤解をせずに済みます。

恋愛関係は完璧でなくても大丈夫。「お互いの違いを理解しながら安心できる場所を育てていく」ことが、長続きする関係の秘訣なのです。

回避型愛着による恋愛の悩みを解消したい方へ:安心できるカウンセリングのご案内

本記事では、恋愛がうまくいかない理由の一つとして「回避型愛着」という心理的な傾向を取り上げました。相手を大切にしたいのに距離をとってしまう、甘えることが苦手で「冷たい」と誤解されてしまう…。そんな自分の行動に戸惑い、どうすればよいか分からなくなる方は少なくありません。

大切なのは、このパターンが「あなたの性格の欠点」ではないということです。幼少期の家庭環境や過去の恋愛経験から身についた心のクセであり、気づきと理解を深めることで変えていくことが可能です。むしろ「距離をとってしまう自分」に気づけたことは、すでに変化の第一歩なのです。

カウンセリングでは、あなたの中にある不安や矛盾した気持ちを安心できる環境で丁寧に整理していきます。「なぜ距離をとってしまうのか」という疑問を一緒に解きほぐしながら、少しずつ「相手と心を通わせる方法」を身につけられるようサポートします。恋愛だけでなく、人間関係全般で役立つ新しい視点を得ることもできます。

「恋愛が長続きしないのは自分のせいだ」と思い込む必要はありません。自分を責めるのではなく、心の仕組みを理解し、安心して愛情を表現できる自分を育てていきませんか。

恋愛に悩んでいる今こそ、自分の心と向き合うタイミングです。専門のカウンセラーと一緒に「距離をとらずに愛せる自分」へと歩み出しましょう。

を軽くする方法-150x150.avif)