認知再構築法はどのように感情に影響を与えるの?【1】

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

傾聴ラウンジ「ここより」2025年12月17日話を聴いてもらう時間がメンタルケアになる理由|心が軽くなる心理的な効果とは?

傾聴ラウンジ「ここより」2025年12月17日話を聴いてもらう時間がメンタルケアになる理由|心が軽くなる心理的な効果とは? 傾聴ラウンジ「ここより」2025年12月15日傾聴とは?話を聴いてもらうだけで心が軽くなる理由をわかりやすく解説

傾聴ラウンジ「ここより」2025年12月15日傾聴とは?話を聴いてもらうだけで心が軽くなる理由をわかりやすく解説 お知らせ2025年12月1日安心のその向こうへ。自分を深く理解したい人のためのリハートカウンセリング

お知らせ2025年12月1日安心のその向こうへ。自分を深く理解したい人のためのリハートカウンセリング お知らせ2025年12月1日こころが休まる、あなたの小さなよりどころ。傾聴ラウンジ「ここより」

お知らせ2025年12月1日こころが休まる、あなたの小さなよりどころ。傾聴ラウンジ「ここより」

目次

- ○ 認知再構築法とは?:その基本的な考え方

- ○ ネガティブな思考パターンの罠:感情への影響

- ○ 認知再構築法のプロセス:思考を見直すためのステップ

- ○ 歪んだ認知の種類:感情の揺れを引き起こす要因

- ・これらの歪んだ認知が感情に与える影響

- ・解決のために

認知再構築法とは?:その基本的な考え方

認知再構築法(Cognitive Restructuring)は、心理療法の一環として認知行動療法(CBT)の中で用いられる手法です。人は、物事をどう捉えるかによって感情や行動が大きく影響を受けるため、「思考の偏り」や「歪んだ認知」を見直すことで、より前向きな感情や行動を引き出すことができます。

この手法の基本的な考え方は、「感情や行動を生み出すのは出来事そのものではなく、それをどう解釈するか(認知)」というものです。同じ出来事でも、人によって感じ方が違うのは、捉え方が異なるからです。たとえば、失敗したときに「自分はダメだ」と考えると落ち込んでしまいますが、「次のチャンスに活かそう」と考えると前向きな感情が生まれます。

認知再構築法では、特に以下の3つに焦点を当てます:

1. 歪んだ認知を特定する

思考パターンの中で、極端な一般化や悲観的な結論など、感情を悪化させる歪みを見つけます。

2. 思考の裏付けを検討する

その思考がどれだけ現実に基づいているのかを客観的に振り返ります。「証拠は何か?」「それが本当に正しいのか?」と問いかけます。

3. より現実的でバランスの取れた認知を作る

悲観的すぎたり非現実的な考えを見直し、より適切で柔軟な思考に置き換えます。

このようにして、自分の思考の習慣を変えることで、感情が安定しやすくなり、行動も積極的な方向に変化するのです。認知再構築法は、不安や抑うつ、ストレスへの対処に効果が高いとされ、多くの心理療法で活用されています。

ネガティブな思考パターンの罠:感情への影響

ネガティブな思考パターンは、私たちの感情や行動に大きな影響を及ぼします。一度その罠に陥ると、思考がどんどん悪循環に入り、感情がさらに悪化してしまうことがよくあります。ここでは、ネガティブな思考パターンの主な特徴とそれが感情にどのように影響するのかを解説します。

1. よくあるネガティブな思考パターン

・全か無か思考

「成功しなければ失敗だ」「少しでもミスしたらすべて台無し」というように、極端に物事を白黒で捉える思考です。

・過度の一般化

一つの失敗を根拠に、「自分は何をやってもダメだ」と全体を否定してしまう思考です。

・否定的フィルター

良い出来事を無視して、悪い部分だけを過大に評価します。たとえば、たくさんの称賛を受けても一つの批判だけが気になる状態です。

・自己批判的な思考

「自分のせいでこうなった」と過剰に責任を感じる思考です。自分に対する否定的な見方が強まります。

2. ネガティブな思考が感情に与える影響

これらの思考パターンは、次のような感情を引き起こしやすくなります:

・不安感

未来への過剰な心配や恐れが増幅されます。たとえば、「どうせまた失敗する」と考えると、不安で行動ができなくなります。

・自己嫌悪

自分を責める思考が強まることで、自己嫌悪や無力感を感じやすくなります。

・抑うつ感

否定的なフィルターを通じて物事を見ると、楽しい出来事があっても心から楽しめず、落ち込みやすくなります。

・怒りやイライラ

全か無か思考などによって、他者や自分に対して不満が増幅されることがあります。

3. 悪循環の罠

ネガティブな思考が感情を悪化させると、その感情がさらにネガティブな思考を強化する悪循環が生まれます。たとえば、ミスをした際に「自分は無能だ」と考えると、落ち込みやすくなり、それが次の行動に自信を持てなくさせます。この連鎖が続くと、抜け出すのが難しくなるのです。

4. 抜け出すために

認知再構築法のように、自分の思考パターンを見直し、現実に即したバランスの取れた考え方を取り入れることが効果的です。例えば、「すべてを完璧にする必要はない」「今回うまくいかなかったけれど、次に学びを活かせる」といった視点を持つことで、ネガティブな感情の悪循環から抜け出す助けになります。

自分の思考パターンに気づくことが第一歩です。どのような考え方が感情を揺さぶっているのかを意識することで、感情のコントロールがしやすくなります。

認知再構築法のプロセス:思考を見直すためのステップ

認知再構築法は、歪んだ認知(偏った思考)を見直し、より現実的で前向きな考え方に変えるための手法です。このプロセスにはいくつかのステップがあり、それを順番に実践することで効果が得られます。以下は、その具体的なステップを説明します。

1. 感情と状況を把握する

まず、自分が強く感情的な反応を示した状況を振り返ります。

例: 「上司からの指摘で落ち込んだ」「友人に誘いを断られて不安になった」。

ポイント:

・どのような出来事があったのか?

・そのときの感情は?(例: 怒り、不安、悲しみなど)

・感情の強さを1~10で評価する。

2. 自動思考を特定する

次に、その出来事に対して自分がどのように考えたのかを具体化します。これを「自動思考」と呼びます。

例: 「上司に嫌われている」「私は友人にとって重要ではない」。

ポイント:

・思考を文章として書き出す。

・最初に浮かんだ考えを否定せずに記録する。

3. 歪んだ認知をチェックする

書き出した思考が「認知の歪み」に該当するか確認します。よくある歪みには以下があります:

全か無か思考:「完璧でなければ意味がない」

結論の飛躍:「彼が返事をくれないのは私が嫌われているからだ」

過度の一般化:「一度失敗したから、もううまくいかない」

ポイント:

・思考の偏りを冷静に分析する。

4. 現実的な証拠を探す

次に、その考えが事実に基づいているか検討します。

その考えを裏付ける証拠は何か?

その考えに反する証拠はあるか?

例:

・「上司に嫌われている」という考え→本当にそうなら、なぜ具体的なフィードバックをくれるのか?

5. バランスの取れた考え方に書き換える

証拠を元に、現実的でバランスの取れた考え方を導き出します。

例: 「上司の指摘は、私を成長させるための助言だったのかもしれない」。

ポイント:

・必要以上にポジティブにする必要はなく、現実的な考えを目指す。

・自分を追い詰めない言葉を選ぶ。

6. 感情の変化を確認する

新しい考え方を取り入れたあと、自分の感情がどう変わったかを振り返ります。

・感情の強さを1~10で再評価する。

・以前より軽くなっていれば効果があったといえる。

7. 日常での練習と反復

認知再構築法は習慣的に行うことで効果が高まります。特にストレスの多い出来事や強い感情を感じたときに取り入れると、次第にネガティブな思考をコントロールしやすくなります。

8. 自分を肯定する時間を作る

最後に、自分の努力や進歩を認めることも重要です。「思考を見直してみよう」とする行動そのものが大きな成長です。

これらのステップを継続することで、より柔軟でバランスの取れた思考が身につき、感情的な反応が和らいでいきます。初めは難しいかもしれませんが、小さな変化を積み重ねていきましょう。

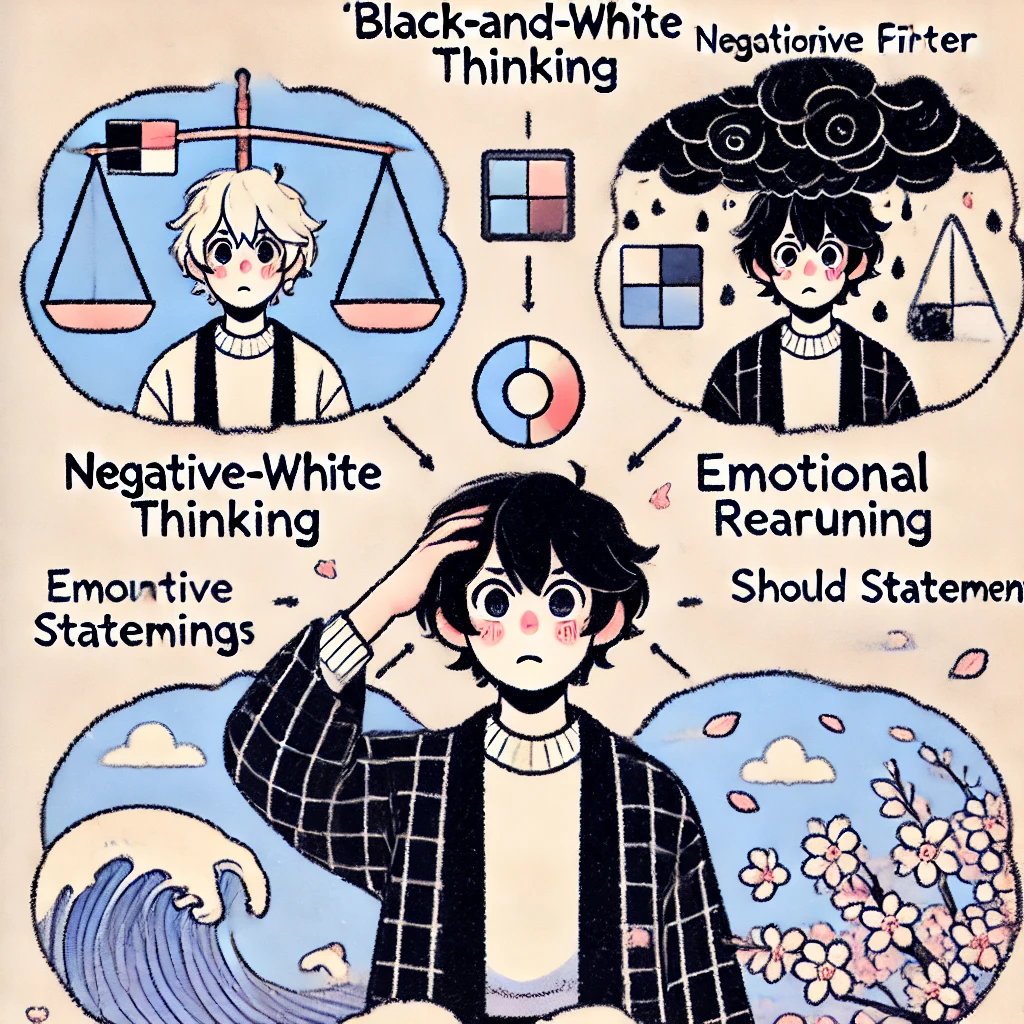

歪んだ認知の種類:感情の揺れを引き起こす要因

歪んだ認知とは、現実を偏った視点で捉えることで、不安や怒り、悲しみなどの強い感情を引き起こしてしまう思考の癖です。これらの認知は、感情のバランスを崩しやすく、ストレスや人間関係の問題につながることもあります。以下に、よく見られる歪んだ認知の種類とその影響を解説します。

1. 全か無か思考(白黒思考)

物事を極端に白黒で捉え、中間的な可能性を無視する思考。

例: 「このプロジェクトが完璧でなければ、全く価値がない」

影響: 自分にプレッシャーをかけすぎたり、失敗を過大に恐れることで、不安や挫折感が強まる。

2. 過度の一般化

一つの出来事をもとに、すべてが同じ結果になると考える思考。

例: 「一度失敗したから、私は何をやってもダメだ」

影響: 自己否定感が強まり、新しい挑戦に対する意欲が低下する。

3. マイナス思考のフィルター

ポジティブな出来事を無視し、ネガティブな側面だけを強調して捉える思考。

例: 「他の人が褒めてくれたけど、一人が指摘したミスのせいで全て台無しだ」

影響: 喜びや満足感を感じにくくなり、常に不満を抱えがちになる。

4. 結論の飛躍

十分な証拠がないにもかかわらず、ネガティブな結論を出す思考。

例: 「彼がメッセージに返信しないのは、私が嫌われているからだ」

影響: 不安や孤独感が増大し、対人関係への過剰な警戒心を生む。

5. 感情的理由付け

「自分がそう感じるから、それが真実だ」と思い込む思考。

例: 「なんとなく不安だから、この状況は絶対に悪いことが起きるに違いない」

影響: 感情に振り回され、冷静な判断ができなくなる。

6. べき思考

「~すべき」「~でなければならない」と、過度に厳しいルールを自分に課す思考。

例: 「完璧でなければ、自分には価値がない」

影響: 自己評価が下がりやすく、失敗への恐怖感が増幅される。

7. ラベリング

自分や他人に対して、単一の否定的なラベルを貼る思考。

例: 「私はダメな人間だ」「あの人は無責任な人だ」

影響: 自己肯定感が低下し、他者との距離が広がる。

8. 自己関連づけ

物事を過剰に自分に関連づけて考える思考。

例: 「彼が機嫌が悪いのは、私が何か悪いことをしたからだ」

影響: 不必要な罪悪感や責任感を感じることで、心が疲れやすくなる。

これらの歪んだ認知が感情に与える影響

歪んだ認知が強く働くと、不安、怒り、悲しみ、自己否定など、感情が大きく揺れ動きやすくなります。これらの感情の揺れは、ストレスや対人関係の摩擦を引き起こす原因にもなります。

解決のために

歪んだ認知を緩和するためには、次のような取り組みが有効です:

1. 気づくこと - 自分の思考パターンを観察して、歪んだ認知がどのように働いているかを意識する。

2. 問い直すこと - 「この考え方は事実に基づいているのか?」と冷静に問い直す。

3. 現実的な視点を持つこと - 過度にネガティブではなく、現実に即したバランスの取れた視点を持つ。

認知再構築法を活用して歪んだ認知を見直すことで、感情の揺れを減らし、より安定した心の状態を保つことができます。