反芻思考と心理的なストレスの関係はどうなっているのか?【1】

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 反芻思考とは何か?その定義と基本的なメカニズム

- ○ 反芻思考が心理的ストレスを引き起こすメカニズム

- ○ ストレスと反芻思考の悪循環:なぜ抜け出せなくなるのか

- ○ 反芻思考がもたらす心理的な影響と健康リスク

反芻思考とは何か?その定義と基本的なメカニズム

反芻思考(はんすうしこう)とは、過去の出来事や未来の不安を頭の中で何度も繰り返し考えてしまう思考パターンを指します。心理学では、これを「同じ考えを反復して思い悩む状態」として捉え、特にネガティブな内容に対してこの傾向が強いのが特徴です。例えば、「あの時もっとこうすれば良かった」「これから先、どうなるんだろう」といった後悔や心配が繰り返し頭に浮かぶことが多く、それが精神的な負担となるのです。

【基本的なメカニズム】

反芻思考は、特に脳の「扁桃体(へんとうたい)」と「前頭前野(ぜんとうぜんや)」といった部分が関与することで生じます。扁桃体は感情の処理を担う部分であり、特に不安や恐怖といった感情に敏感です。一方、前頭前野は思考や意思決定、問題解決を司る役割があります。この2つの脳の部分が連携し、扁桃体が「不安」や「恐怖」といった感情を増幅させることで、前頭前野がそれを解決しようと働き、結果として同じ考えがぐるぐると頭の中で反復されるのです。

しかし、反芻思考が繰り返されると、前向きな問題解決に至る前に、脳がより不安定な状態に陥ることがあります。これは「ネガティブ・バイアス」とも呼ばれ、脳がより一層、ネガティブな情報に反応しやすくなるため、問題に対する対処ができずに、かえってストレスや不安が増していく悪循環に陥るのです。

このようなメカニズムから、反芻思考は私たちの精神的な健康に大きな影響を与え、特に不安障害やうつ病といった心の病気と深く関連しています。

反芻思考が心理的ストレスを引き起こすメカニズム

反芻思考が心理的ストレスを引き起こすメカニズムは、主に脳の感情処理と問題解決の領域の連携によって説明されます。特に「扁桃体」と「前頭前野」が重要な役割を果たしており、この連携が反芻思考の悪循環を生み出します。

【扁桃体と前頭前野の関係】

扁桃体は、脳内で感情を処理する中心的な役割を果たし、特に恐怖や不安といった感情に敏感です。反芻思考が始まると、扁桃体が過去の出来事や未来のリスクに対する不安や恐怖を感じ取り、感情的な反応を引き起こします。

一方、前頭前野は論理的な思考や意思決定を担う部分で、扁桃体からの不安信号に対して「解決策を見つけよう」と働きかけます。これが、過去の失敗や将来の不安を繰り返し考える反芻思考を促す要因となります。しかし、この過程が繰り返されると、前向きな問題解決が生まれる前にストレスが増幅され、脳が「解決できない問題」と認識してしまいがちです。

【ストレスと反芻思考の悪循環】

反芻思考がストレスを引き起こすのは、脳が同じ不安や懸念を繰り返し検討するため、心が疲労し、脳内でストレスホルモンであるコルチゾールが増加するからです。この状態が続くと、脳はより一層ネガティブな情報に敏感になります(ネガティブ・バイアス)。結果として、反芻思考がさらに強まり、不安や自己批判、無力感といった感情が増幅される悪循環が生まれます。

【心理的ストレスの影響】

こうしたメカニズムの影響で、反芻思考は心理的ストレスを引き起こし、うつ病や不安障害のリスクを高める要因にもなります。また、反芻思考が続くと、ストレスホルモンの分泌が増加し、身体的な健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

このように、反芻思考は心理的ストレスを引き起こすだけでなく、そのストレスによって反芻思考がさらに強化されるというメカニズムがあるため、早めの対処が重要となります。

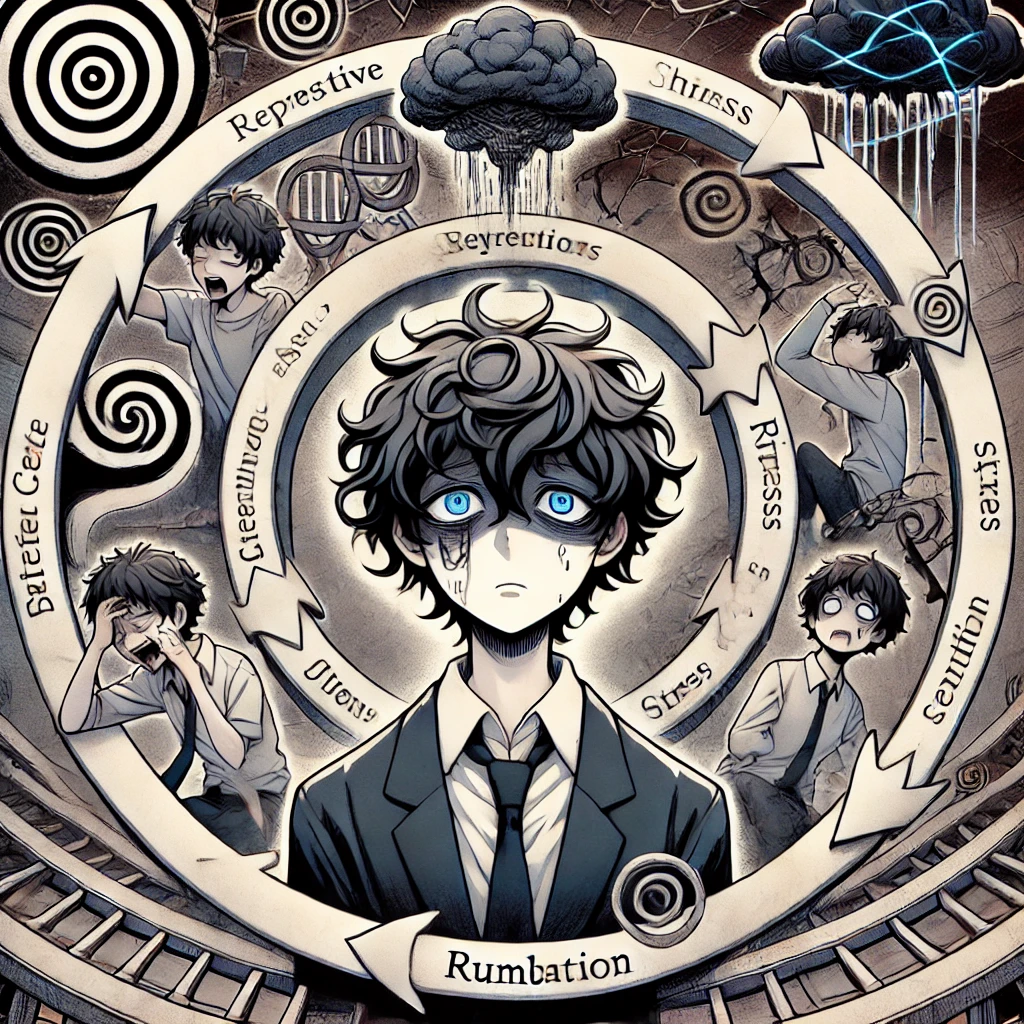

ストレスと反芻思考の悪循環:なぜ抜け出せなくなるのか

ストレスと反芻思考の悪循環は、一度始まると簡単には抜け出せない、深刻な心理的なループを生み出します。この悪循環が形成される理由には、脳の働き方や感情の処理に関するメカニズムが大きく関係しています。

【反芻思考がストレスを増幅させる】

反芻思考は、過去の出来事への後悔や未来の不安について考え続ける思考パターンです。何度も同じ不安を抱えて考えるうちに、脳内でストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されます。このコルチゾールの増加により、心と体は慢性的なストレス状態に陥りやすくなります。ストレスが高まることで、反芻思考がさらに強化され、頭の中で「答えが出ない問題を解決しよう」と脳が不安定に働きかけるようになるのです。

【扁桃体と前頭前野の連携】

反芻思考の悪循環が続く理由のひとつに、脳の「扁桃体」と「前頭前野」の連携が影響しています。扁桃体は恐怖や不安などの感情を増幅させる働きを担っていますが、反芻思考が頻発すると、前頭前野がその不安や恐怖を解決しようとして思考を繰り返すようになります。しかし、解決策が見つからない場合、扁桃体がさらに感情を増幅させ、前頭前野がまた解決策を探すというループに陥り、これがストレスの悪循環を生む要因となります。

【ネガティブ・バイアスと注意の偏り】

ストレスによって脳がネガティブ・バイアスに陥ると、無意識にネガティブな情報にだけ注意が向くようになります。例えば、日常生活の中で良いことがあっても、それを見過ごしてしまい、嫌なことや不安な出来事だけが頭に残りやすくなります。この注意の偏りが、反芻思考をさらに促進し、悪循環から抜け出せなくなる要因の一つです。

【抜け出すために必要なアプローチ】

悪循環を断ち切るには、思考の切り替えやストレス管理のスキルが必要です。例えば、反芻思考が始まったときに意識的にその思考を中断する「マインドフルネス」や、「認知行動療法(CBT)」のようなカウンセリング技法を取り入れることが効果的とされています。特に、問題を解決しようとするよりも、「今この瞬間に集中する」「解決できないこともあると受け入れる」ことが反芻思考から抜け出す鍵となります。

このようにして、反芻思考とストレスの悪循環を断ち切ることで、徐々に心が穏やかになり、ストレスの低減が図れるようになります。

反芻思考がもたらす心理的な影響と健康リスク

反芻思考は、単に一時的な思い悩みを超えて、長期的な心理的影響と健康リスクを引き起こす可能性があります。ここでは、反芻思考が心理面や身体面でどのような影響を及ぼし、健康リスクが生じるのかについて説明します。

1. 不安感や抑うつのリスク増加

反芻思考は、特にネガティブな感情や出来事に繰り返し焦点を当てるため、不安感や抑うつ症状を増幅させる傾向があります。反芻思考が続くと、脳内でストレスホルモンのコルチゾールが過剰に分泌され、精神的な安定が崩れ、うつ病のリスクが高まります。特に「なぜ自分はこうなのか」「どうしてこうなったのか」といった自問自答が繰り返されると、自己批判的な思考が強化され、自己肯定感が低下します。

2. 睡眠障害の発生

反芻思考は、夜に寝る前に起こりやすく、不安や心配ごとが頭を巡り続けるために眠れない、あるいは何度も目が覚めてしまうことがあります。慢性的な睡眠不足は、免疫力の低下や記憶力の低下、注意力の散漫を引き起こし、日中のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

3. 集中力の低下とパフォーマンスへの影響

反芻思考は日常生活や仕事の集中力にも悪影響を及ぼします。頭の中で同じ思考が巡り続けることで、他のタスクに集中することが難しくなり、注意力が分散されがちです。そのため、仕事や勉強のパフォーマンスが低下し、さらにストレスが増加する悪循環に陥りやすくなります。

4. 身体的な健康リスク

反芻思考は心理的な影響だけでなく、身体的な健康にも悪影響を及ぼします。慢性的にコルチゾールが分泌されることで、高血圧や心臓病、免疫機能の低下が引き起こされるリスクが高まります。さらに、消化器系の問題や、肩こりや頭痛などの身体的な症状が現れることもあります。

5. 社会的関係の悪化

反芻思考に囚われていると、他人と接する際にネガティブな態度や感情を持ちやすくなります。過去の出来事や自己批判にとらわれるあまり、周囲とのコミュニケーションが疎かになり、結果として孤立しやすくなるのです。また、他人からのサポートを求めることが難しくなり、心理的な孤独感が強まります。

6. 自己成長や前向きな視点の喪失

反芻思考に支配されると、建設的な思考が難しくなり、ポジティブな経験や学びの機会を見過ごすようになります。この状態が続くと、自己成長の機会を逃し、人生の喜びや意味を感じにくくなります。

【対策としての認知行動療法(CBT)やマインドフルネス】

反芻思考による心理的影響と健康リスクを軽減するためには、認知行動療法(CBT)やマインドフルネスの実践が有効です。CBTは思考のパターンを認識し、ネガティブなループから抜け出すためのトレーニングを提供します。また、マインドフルネスを通じて「今この瞬間」に意識を集中させることで、過去や未来への不安から距離を置き、心の平穏を保つことができるようになります。

反芻思考による影響が長期的に及ぶと、健康リスクはさらに高まるため、早めの対策が重要です。

を軽くする方法-150x150.avif)