不登校・反抗期・ゲーム依存…思春期の子どもを持つ親の悩みに寄り添ったカウンセリング事例集

思春期を迎えた子どもは、心も体も大きく変化する時期にあります。その変化に戸惑い、親に対して反抗的な態度を取ったり、学校に行けなくなったり、ゲームにのめり込んで現実から目を背けてしまうことも少なくありません。親としては「どう接すればいいのか」「このままでは将来が心配」と不安でいっぱいになり、時には自分の育て方を責めてしまうこともあります。頭では「思春期は一時的なもの」と理解していても、日々のやり取りに疲れてしまい、どうしていいかわからなくなるのは自然なことです。

今回ご紹介するのは、不登校、反抗期、父親との関係の変化、受験の挫折、そしてゲーム依存といった、思春期の子どもに多く見られる悩みをテーマにしたカウンセリング事例です。電話やオンラインでのカウンセリングを通して、親御さんが少しずつ安心を取り戻し、子どもたちも自分のペースで笑顔を取り戻していった実際のプロセスをまとめました。どの親御さんも最初は「どうすればいいのかわからない」と悩んでいましたが、専門家と一緒に気持ちを整理し、接し方を見直すことで、親子関係に少しずつ変化が現れていきました。

思春期の子育ては、決して一人で抱え込む必要はありません。この記事を通じて「同じように悩んでいる家庭がある」「適切なサポートで乗り越えられる」と感じていただければ幸いです。

思春期の子どもへの対応で親が気をつけるべきポイントは何ですか?

親は子どもの変化を理解し、過度な干渉を避けながらも、安心して話せる環境を整えることが重要です。子どもを尊重し、無理なくコミュニケーションを取ることが、親子関係の改善につながります。

思春期の子どもが不登校になった場合、どのようにサポートすれば良いですか?

不登校の子どもには、無理に学校に行かせるのではなく、まず子どもの気持ちを理解し、受け入れる姿勢を持つことが大切です。専門家のカウンセリングを受けることも効果的です。

反抗期の子どもと良好な関係を築くにはどうすればいいですか?

反抗期の子どもには、感情を否定せずに受け止めることが大切です。共感的な態度を持ち、子どもの自立心を尊重しながら対話を続けることで、良好な関係を築きやすくなります。

父親と子どもの関係性が変化した場合、どう対処すれば良いですか?

父親と子どもの関係が変化した場合、積極的にコミュニケーションをとり、子どもの気持ちや状況を理解しようと努力することが重要です。時間をかけて信頼関係を再構築することが求められます。

子どものゲーム依存に対してどのように対処すれば良いですか?

ゲーム依存には、子どもの様子をよく観察し、適切なルール設定と時間管理を行うことが必要です。また、親子でのコミュニケーションを増やし、遊び以外の健全な活動に誘導することも有効です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

目次

- ○ 事例1:中学2年生の娘が不登校になったケース

- ○ 事例2:反抗期で怒りっぽい息子に悩むケース

- ○ 事例3:父親を避ける思春期の娘と家族関係の改善

- ○ 事例4:高校受験の挫折で心を閉ざした息子

- ○ 事例5:ゲーム依存で勉強に身が入らない娘

- ○ 思春期の悩みを一人で抱え込まないでください

事例1:中学2年生の娘が不登校になったケース

相談の背景

中学2年生の娘さんが数か月前から学校に行けなくなり、不登校が続いていました。お母様は「このままでは勉強の遅れや将来が不安」と強い悩みを抱えていました。家庭内でも娘さんが塞ぎ込み、笑顔が減ってしまったことに心を痛めていました。

初期の様子

娘さんは朝になると強い不安を訴えて登校を拒み、自室にこもる日々。お母様が無理に学校へ行かせようとすると涙を流して「放っておいて」と拒絶する状況でした。お母様は「甘やかしてはいけない」と自分を責め、疲弊していました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは、娘さんが不登校になった背景にいじめによるストレスがあることを確認しました。そして「不登校でも将来の選択肢はありますよ」と伝え、お母様が無理に登校させることにこだわらないよう助言しました。さらに、声かけは「どうして行けないの!」ではなく「つらいね」と共感する形に変えることを提案しました。また、家庭では娘さんの安心感を優先し、一緒にテレビを観たり好きな食べ物を用意したりと、リラックスできる雰囲気作りを推奨しました。

結果

お母様が焦りを抑え娘さんを受け止める姿勢へと変化したことで、娘さんも少しずつ笑顔を取り戻しました。やがて自分からリビングに出て家族と過ごす時間が増え、好きな漫画の話題でお母様と会話する場面も見られるようになりました。その後は通信教材に取り組むなど、勉強への意欲も芽生え始めました。お母様は「久しぶりに娘の笑顔を見られました」と安堵され、家庭の雰囲気も改善しました。

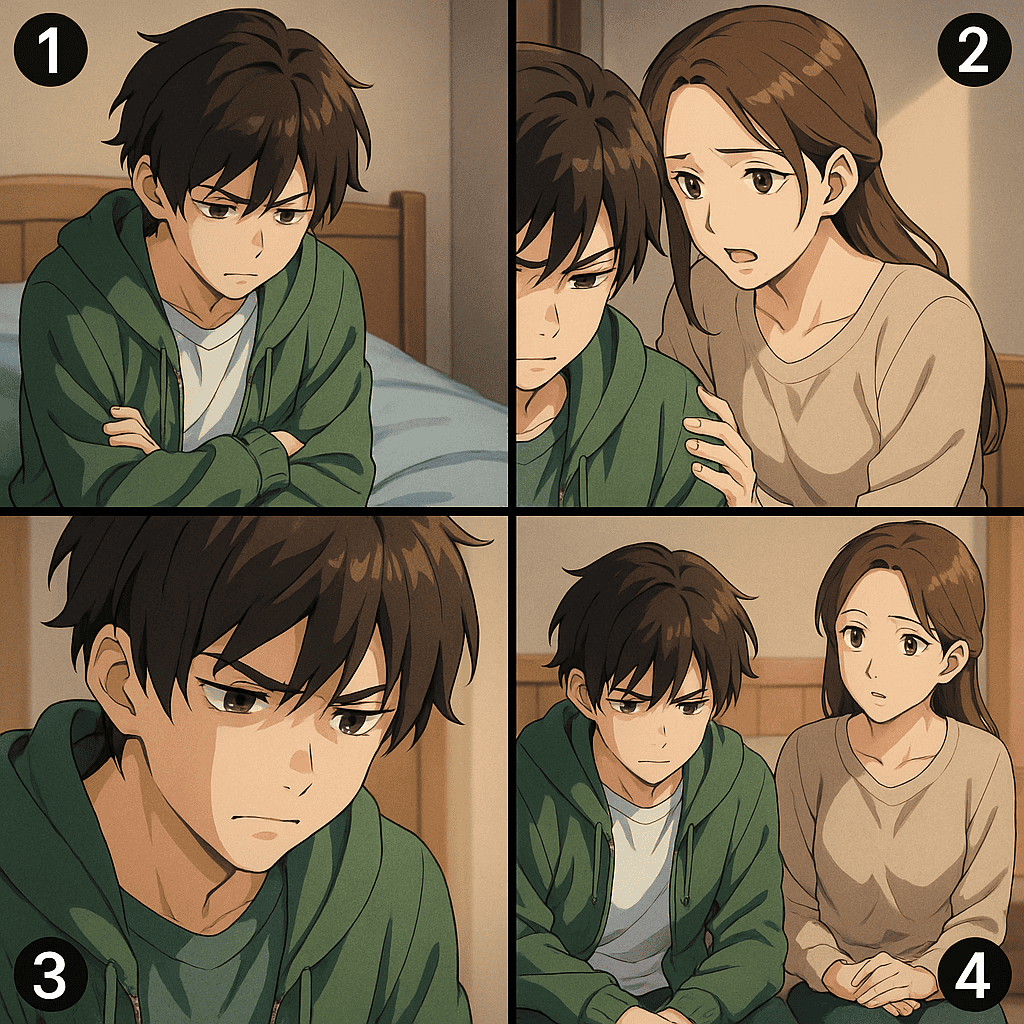

事例2:反抗期で怒りっぽい息子に悩むケース

相談の背景

中学3年生の息子さんが激しい反抗期に入り、家庭内で「うるさい!」と怒鳴ったりドアを乱暴に閉めたりするようになりました。以前は穏やかだったため、お母様は「育て方が悪かったのでは」と悩み、進路の話もできずに不安を抱えていました。

初期の様子

会話はほとんど成り立たず、些細な声かけにも強く反発される状態でした。繰り返し声をかけるほど息子さんは反発心を強め、家族全体が疲弊していました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは「反抗期は精神的に自立しようとする自然なプロセス」と説明し、お母様に安心感を与えました。そして必要以上に干渉せず、子どもの距離感を尊重することを提案。さらに反抗的な言葉に過剰反応せず、感情的に言い返さない工夫を一緒に練習しました。

結果

お母様が冷静に見守る姿勢を取ると、息子さんは次第に態度を和らげました。以前は「うるさい」と突き放されていた会話にも短い返事が返るようになり、やがて学校での出来事を話してくれることも増えてきました。お母様は「反抗期も成長の一部」と受け止められるようになり、家庭に穏やかさが戻りました。

事例3:父親を避ける思春期の娘と家族関係の改善

相談の背景

中学1年生の娘さんが突然お父様を避けるようになり、父娘の関係がぎくしゃく。お父様は「嫌われた」と落ち込み、家庭内で孤立しているような状況に悩んでいました。

初期の様子

娘さんはお父様の声かけを「別に…」「普通」と素っ気なく返し、休日に誘っても拒絶。お父様の寂しさからの関わりが逆効果となり、ますます距離が広がっていました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは「思春期の娘が父親を避けるのは自然な現象」と説明し、お父様の安心感を支えました。そして無理に距離を縮めようとせず、娘さんを一人の女性として尊重して接することを助言しました。具体的には、過度なスキンシップを控えることや身だしなみに気を配ることを提案しました。

結果

お父様が距離を取り、挨拶や必要な声かけに留めて静かに見守る姿勢を取ると、娘さんは少しずつ警戒心を緩めました。やがて自分から学校の出来事を話したり、宿題を頼む場面も現れました。以前のように避ける一方ではなく、自然な会話が戻り始め、家族の絆も回復していきました。

事例4:高校受験の挫折で心を閉ざした息子

相談の背景

高校1年生の息子さんが第一志望校に不合格となり、自信を失って塞ぎ込むようになりました。お母様は「立ち直れないのでは」と強い不安を抱えていました。

初期の様子

学校へは通っていましたが、家では閉じこもりがちで勉強にも手がつかず。お母様が励ますと「どうせ俺なんか…」とネガティブな言葉を漏らす状態でした。

カウンセリングの対応

カウンセラーは「受験の失敗で人生が終わるわけではない」と伝え、お母様の視野を広げました。さらに息子さんの悔しさに寄り添い、「つらかったね」と共感する言葉を勧めました。焦らせるのではなく、好きなゲームや音楽の話題を通じて安心感を与える関わりを提案しました。

結果

お母様が共感の姿勢を続けることで、息子さんは本心を打ち明けるようになりました。「第一志望に行きたかった」と涙を見せる息子さんに、お母様が気持ちを受け止めると、その後は少しずつ前向きさを取り戻し、勉強にも意欲を見せるようになりました。親子の絆が強まり、家庭に笑顔が戻りました。

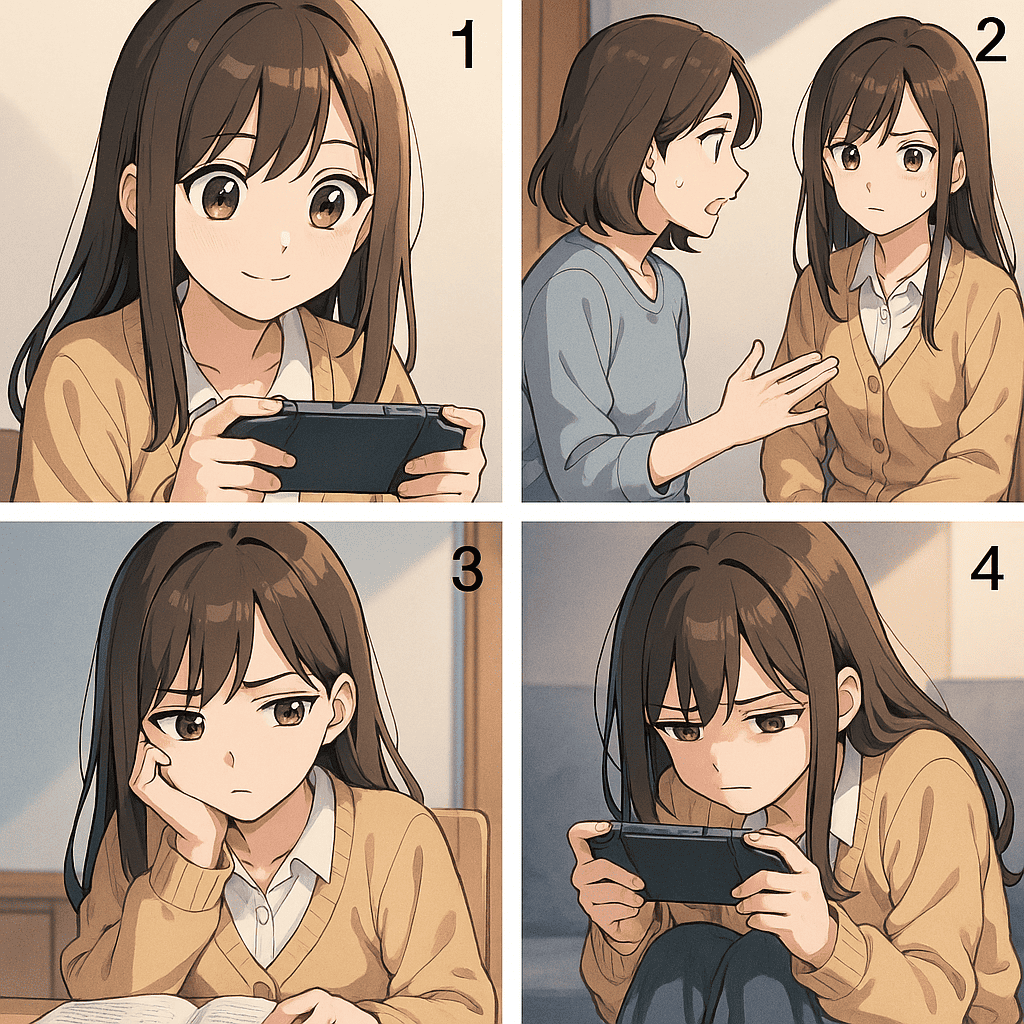

事例5:ゲーム依存で勉強に身が入らない娘

相談の背景

中学2年生の娘さんが長時間スマホゲームに没頭し、勉強や会話がおろそかになっていました。お母様は「このまま依存になるのでは」と危機感を抱いていました。

初期の様子

スマホを取り上げようとすると激しく反発し、親子で口論になることもしばしば。信頼関係が損なわれ、会話が減っていました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは、ゲームは現実のストレス逃避にもなっていると説明。頭ごなしに禁止するのではなく、娘さんと一緒に利用ルールを決めることを提案しました。さらに、ゲームの話を否定せず聞く姿勢や、ゲーム以外の楽しみを一緒に作る工夫を勧めました。

結果

二人で決めたルールにより、娘さんは少しずつ夜更かしを減らしました。お母様がゲームの話を聞いてくれることで信頼が回復し、勉強にも取り組むようになりました。「ゲームも楽しいけど他のこともやってみたい」と話す娘さんの変化に、お母様も希望を感じています。

思春期の悩みを一人で抱え込まないでください

思春期のお子さんとの関わり方に悩むのは、どの親御さんにとっても自然なことです。学校に行けなくなったり、反抗的な態度を見せたり、夢中になりすぎて現実から目を背けてしまったり…。そんな子どもの姿を前に、どう接すればいいのか分からず、不安や孤独を感じることもあるでしょう。

リ・ハートの電話・オンラインカウンセリングでは、親御さんの気持ちに寄り添いながら、お子さんの状況や性格に合わせた関わり方を一緒に考えていきます。無理に解決策を押し付けるのではなく、まずは安心して話せる時間を持つことから始めていただけます。

「この接し方でいいのかな」「誰かに聞いてほしい」と感じている方は、ぜひご相談ください。小さな一歩が、親子の関係を優しく変えていくきっかけになります。

を軽くする方法-150x150.avif)