「レッテル貼り」は思考のクセ?認知パターンがもたらす心理と改善法:無意識の決めつけを手放して、人間関係を軽くする

私たちは日常の中で、気づかないうちに誰かや自分に「レッテル」を貼っています。

「上司はいつも否定的」「あの人は空気が読めない」「自分は努力しても報われない」――こんなふうに思った経験、きっと一度はあるはずです。

それ自体が悪いわけではありません。人間の脳は複雑な情報を整理するために、無意識のうちに「カテゴリー分け」をして世界を理解しようとします。

この思考のパターンを心理学では「認知パターン」と呼び、私たちの判断や行動の土台になっています。

ただし、この“便利な思考のショートカット”が行きすぎると、問題が起こります。

「一度失敗したから自分はダメだ」「あの人は冷たい人だ」と決めつけてしまうと、現実を見る目が狭まり、誤解や自己否定を生みやすくなります。

それは事実ではなく、思考のフィルターを通して見た「解釈」に過ぎないのに、気づかないうちに“真実”として扱ってしまうのです。

このようなレッテル貼りは、人間関係のすれ違いだけでなく、自分自身の成長をも妨げることがあります。

けれど、逆に言えば「認知パターン」に気づくことで、思考のクセをやわらげ、より柔軟に自分や他者と関われるようになります。

この記事では、レッテル貼りがどのように生まれるのか、その背後にある心理的なメカニズム、そして少しずつ手放すための具体的なステップを紹介します。

「決めつけない視点」を取り戻すことは、他人を変えるよりもずっと確実に、自分の心を軽くしてくれるはずです。

この記事でつかめる心のヒント

- レッテル貼りとは何か?: 人が無意識に誰かや自分をカテゴリー分けし、世界を理解しやすくする思考のパターンで、これが偏見や誤解の原因になることもあります。

- レッテル貼りが良くない理由: 行き過ぎると視野が狭くなり、誤解や自己否定につながり、人間関係や自己成長の妨げになってしまいます。

- レッテル貼りを手放す方法: 自分の認知パターンに気づき、決めつけを見直すことで、より柔軟な考え方を身につけ、視野を広げることができます。

- 認知パターンに気づくには: 思考や感情の癖を観察し、決めつけや偏りを認識すること、マインドフルネスや振り返りも役立ちます。

- 具体的なレッテル貼り対策: 判断を控えめにし、「違う見方もあるかもしれない」と意識しながら考える練習をして、偏見を減らしましょう。

電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ レッテル貼りとは?無意識に起こる「思考のクセ」

- ・「思考の省エネ」が生むレッテル貼りのメカニズム

- ・「過去の経験」が新しい現実を歪める

- ・「わかりやすさ」を求めすぎる社会が後押ししている

- ○ レッテル貼りを生む認知パターン:なぜ人は決めつけてしまうのか

- ・「安全」を守ろうとする脳の防衛反応

- ・「白黒思考」と「一般化」がつくる偏った認知

- ・「自己評価」と「他者評価」がリンクしている

- ○ レッテル貼りがもたらす悪影響と気づきのポイント

- ・人間関係をすれ違いに導く「見えない壁」

- ・自分に貼ったレッテルが、可能性を奪っていく

- ・気づきが生む変化:「思考」と「現実」を切り離す

- ○ レッテル貼りを手放す方法:認知パターンを整える3つのステップ

- ・「そう思っている自分」に気づくことから始める

- ・「問い直す習慣」で思考のクセをゆるめる

- ・「新しい見方」を試してみる勇気を持つ

- ○ 思考のクセに気づくと心が軽くなる:レッテル貼りから始まる“認知パターン”の見直し

レッテル貼りとは?無意識に起こる「思考のクセ」

「この人はこういうタイプ」「自分はいつも失敗ばかり」──こうした言葉を口にしたり、心の中でつぶやいたことはありませんか?

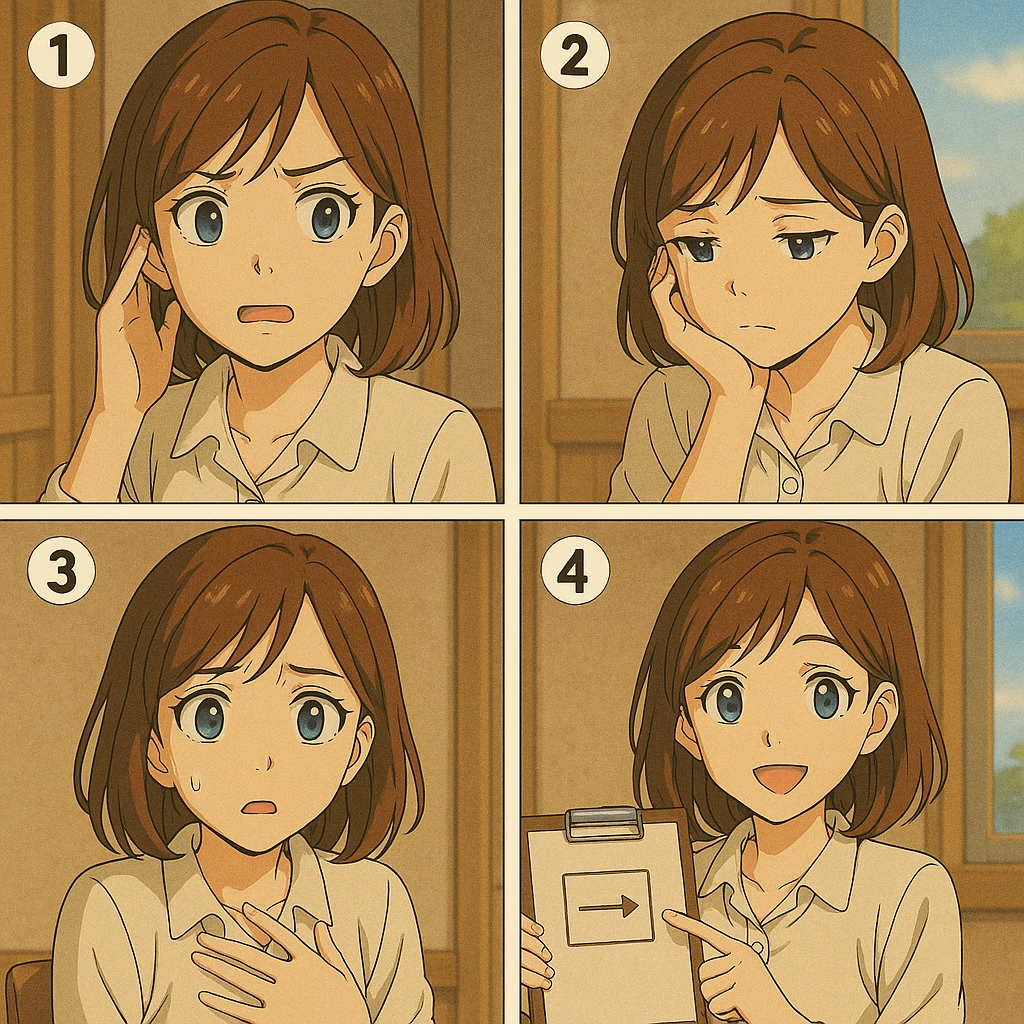

これがまさに「レッテル貼り」です。相手や自分に“固定したイメージ”を貼りつけてしまうことで、思考が楽になる一方、視野が狭まる危険もあります。心理学的に見ると、レッテル貼りは「認知パターン」と呼ばれる思考のクセのひとつです。人は情報を素早く処理するために、無意識のうちに物事を分類・判断する傾向があります。それは脳の省エネ反応のようなもので、悪意があるわけではありません。

しかし問題は、そのパターンが“いつの間にか真実のように感じられてしまう”こと。

一度貼ったレッテルは、相手の変化や新しい側面を見えにくくし、人間関係や自己評価を歪めてしまいます。たとえば「上司は理解してくれない人」と思い込んでいると、相手の小さな気遣いにも気づけず、ますます距離ができていく。レッテル貼りは、現実を単純化するかわりに、私たちの感情や関係性を複雑にしてしまうのです。

ここでは、そんなレッテル貼りの正体をやさしく紐解きながら、「なぜそう感じてしまうのか?」を少しずつ整理していきましょう。

「思考の省エネ」が生むレッテル貼りのメカニズム

人間の脳は、あふれる情報を一瞬で判断しなければならないため、できるだけ「効率的」に動こうとします。

その結果、「一度見た特徴」や「過去の経験」をもとに瞬時にラベルを貼ってしまうのです。

たとえば、以前に冷たい対応をされた人に対して「感じが悪い人」と思い込むのは自然な反応です。脳は安全を守るために「危険そうな相手」と分類しておく方が都合がいい。

でも、その人が実は緊張していただけだったとしたら?

私たちは、安心を得るために「決めつける」という近道を選んでいるのかもしれません。

レッテル貼りは、効率の良さと引き換えに「柔軟な視点」を犠牲にしている──そう考えると、ちょっと見方が変わってきます。

「過去の経験」が新しい現実を歪める

レッテル貼りの背景には、過去の体験が深く関わっています。

たとえば、学生時代に厳しい教師に怒られた経験がある人は、「年上の男性=怖い」という印象を持ちやすくなります。

こうした無意識の関連づけが、新しい人間関係の判断にも影響するのです。

また、自分自身に対しても同じようにレッテルを貼ってしまうことがあります。

「自分はいつも人とうまくいかない」「私は人見知りだから」といった自己イメージも、過去の出来事から作られた“認知パターン”の一部。

しかし、過去はあくまで“経験の一部”であり、“現在の自分”そのものではありません。

そのことに気づくだけでも、思考の幅は広がっていきます。

「わかりやすさ」を求めすぎる社会が後押ししている

現代社会は、スピードと効率を重視します。

SNSでもニュースでも、短い言葉で人や出来事を判断する流れが加速しています。

「〇〇系男子」「〇〇ハラスメント」といったラベルは、便利で理解しやすい反面、人を“記号”として扱いやすくしてしまう面もあります。

そんな環境では、私たち自身も知らず知らずのうちに「単純化された判断」に慣れてしまいます。

けれど、人の内面や状況は本来もっと複雑で、矛盾を含んだものです。

レッテル貼りを減らす第一歩は、「すぐに結論を出さない勇気」を持つこと。

曖昧さを受け入れる力が、人との関係を深め、自分の理解を豊かにしてくれます。

レッテル貼りを生む認知パターン:なぜ人は決めつけてしまうのか

「わかっているつもり」が、実は思い込みだった――そんな経験はありませんか?

私たちは誰かの言葉や態度を見て、「この人はこういうタイプ」と判断します。けれど、その判断はしばしば“自分の過去の経験”や“固定観念”に影響されています。つまり、現実を見ているようで、実際には「自分の認知パターン」を通して相手を見ているのです。

この認知パターンとは、過去の出来事や感情をもとに形づくられた「思考のクセ」のようなもの。

何かを見たとき、感じたとき、私たちはそれを自動的に解釈し、「意味づけ」しています。たとえば「怒った表情=自分を嫌っている」「沈黙=否定されている」といった短絡的な解釈が浮かぶのは、まさにこの認知パターンが働いている証拠です。

レッテル貼りは、この自動的な認知の延長線上にあります。

ここでは、なぜ私たちが無意識のうちに人や自分にラベルを貼ってしまうのか――その心理的メカニズムを、少しやわらかく掘り下げていきましょう。

「安全」を守ろうとする脳の防衛反応

人は“予測できない状況”を不安に感じる生き物です。

だからこそ、脳は「未知の相手や出来事」を早く理解しようとします。

たとえば初対面の人に対して、「優しそう」「怖そう」と瞬時に判断するのは、危険を避けるための本能的な反応です。

このように、レッテル貼りは“自分を守る仕組み”として始まることが多いのです。

ただ、その判断が固定化してしまうと、「過去に感じた印象」が現在の関係を支配してしまう。

相手の新しい側面を見る前に「この人はこういう人」と決めつけることで、安心感を得ているようで、実は関係を閉ざしてしまっているのです。

本来、脳の働きは悪者ではありません。

ただ「安全」を優先しすぎて、「変化」や「曖昧さ」を遠ざけているだけ。

そのことに気づくだけでも、思考のパターンは少しずつ柔らかくなっていきます。

「白黒思考」と「一般化」がつくる偏った認知

レッテル貼りの背後には、「認知の歪み」と呼ばれる思考のクセが潜んでいます。

代表的なのが“白黒思考”と“過度の一般化”。

白黒思考とは、「良いか悪いか」「正しいか間違っているか」で物事を極端に判断してしまう傾向。

たとえば「一度ミスをした=自分は無能」「あの人は冷たい対応をした=性格が悪い」といった極端な結論です。

一方、過度の一般化は、たった一度の経験をもとに“いつもそうだ”と決めつけてしまうこと。

「一度断られたから自分は嫌われた」「うまくいかないのはいつものこと」などがその典型です。

こうした思考は、心を守るための一種のパターンでもあります。

けれど、白黒の間にある“グレー”を見落としてしまうと、現実がどんどん窮屈に感じられてしまう。

大切なのは、すぐに判断を下すのではなく、「他の可能性もあるかもしれない」と一瞬立ち止まることです。

そのわずかな間が、思考のクセをゆるめる隙間になります。

「自己評価」と「他者評価」がリンクしている

実は、他人に貼るレッテルの多くは、自分自身に貼っているラベルの“投影”でもあります。

「自分はダメだ」と感じている人ほど、他人の欠点が気になりやすく、

「完璧でなければならない」と思っている人ほど、他人にも厳しくなってしまう。

つまり、レッテル貼りは“自己評価の鏡”でもあるのです。

自分の中の不安や欠点を見たくないとき、私たちは無意識にそれを他人に映し出します。

「なんであの人はあんなに自己中心的なんだろう」と感じるとき、

もしかしたら心のどこかで「自分もそう見られたくない」と思っているのかもしれません。

他者への決めつけを減らすには、まず自分へのレッテルを外していくことが大切です。

「自分はこういう人間」と決めつけず、「そんな面もある」と受け入れていく。

その柔らかさが、他人を見る目にも自然と広がっていきます。

レッテル貼りがもたらす悪影響と気づきのポイント

レッテル貼りは一見、私たちを守ってくれる「心の仕組み」に見えます。

けれど、その裏側では、人間関係のすれ違いや自己否定の連鎖を静かに生み出していることがあります。

たとえば「この人はわかってくれない」と決めつけると、相手の小さな優しさも目に入らなくなる。

「自分はどうせダメだ」と思い込むと、成功のチャンスを目の前にしても、最初から挑戦をあきらめてしまう。

つまりレッテル貼りとは、世界を「本当の姿」ではなく、「自分の思い込み」で見てしまう状態なのです。

しかも厄介なのは、本人にその自覚がほとんどないこと。

気づかないうちに心が硬くなり、関係がぎこちなくなっていく。

それが続くと、「人間関係がうまくいかない」「生きづらい」という感覚に繋がっていきます。

この章では、レッテル貼りがどんな影響を及ぼすのか、そしてそこにどう気づいていけばよいのかを見ていきましょう。

気づきは、行動を変えるよりも先に、心の自由を取り戻す第一歩になります。

人間関係をすれ違いに導く「見えない壁」

レッテル貼りは、知らず知らずのうちに人との間に“見えない壁”を作ります。

たとえば、「あの人は冷たい」と思ってしまえば、会話のトーンも自然とよそよそしくなる。

相手もそれを感じ取って距離を置き、結果的に「やっぱり冷たい人だ」と自分の思い込みが強化される。

このような「認知の連鎖」が、関係の悪循環を作ってしまうのです。

人は自分の期待に合う情報を拾い、合わない情報を無意識に見落とす傾向があります。

これを「確証バイアス」と呼びます。

レッテルを一度貼ると、脳はそれを裏づける証拠ばかりを探してしまうため、相手の新しい側面に気づきにくくなるのです。

逆にいえば、「この人にも良いところがあるかもしれない」と少しでも視点を緩めると、関係性がやわらぎます。

レッテルをはがすのは“努力”ではなく、“柔軟さ”です。

疑うのではなく、「まだ見えていない部分もある」と思うだけで、空気が少し変わります。

自分に貼ったレッテルが、可能性を奪っていく

他人へのレッテルと同じくらい厄介なのが、「自分に貼るレッテル」です。

「自分は人見知りだから」「私は飽きっぽい」「どうせ失敗する」――そんな自己定義が、いつの間にか行動のブレーキになっていることがあります。

本当は人と関わりたいのに、“人見知り”という言葉に自分を閉じ込めてしまう。

新しいことを始めたいのに、“自分は続かないタイプ”という思い込みが先に立つ。

気づかないうちに、レッテルは自分の可能性を制限しているのです。

心理学的には、これは「自己成就予言」と呼ばれる現象です。

「どうせうまくいかない」と信じることで、その通りの結果を生み出してしまう。

でも、それは“本当の自分”ではなく、“そう思い込んだ自分”の姿です。

レッテルを外すとは、「自分の中の固定観念を緩めること」。

「私は〇〇な人間」と言い切る代わりに、「そう感じるときもある」と言い換えてみるだけでも、心の動きが変わります。

気づきが生む変化:「思考」と「現実」を切り離す

レッテル貼りから抜け出すための第一歩は、“気づくこと”です。

無理に「ポジティブに考えよう」とする必要はありません。

ただ、「今、自分は相手を決めつけていたな」「そう思い込んでいたかも」と気づくだけでいいのです。

気づきが起きると、思考と現実の間に少し距離が生まれます。

それは、まるで濁った水の中で一瞬だけ光が差し込むような感覚。

「ああ、これは事実ではなく、自分の解釈なんだ」と見分けられるようになると、

人間関係のストレスや自己否定のループが少しずつ弱まっていきます。

この“気づき”を重ねていくことで、心は柔軟さを取り戻していきます。

レッテルを完全に消すことはできなくても、「あ、またやってるな」と笑えるようになれば、それだけで十分。

その余白が、他人にも自分にもやさしくなれる土台になります。

レッテル貼りを手放す方法:認知パターンを整える3つのステップ

レッテル貼りは誰にでも起こる自然な思考のクセです。

無理に「やめよう」とする必要はありません。むしろ、まずは「自分もそういう傾向がある」と優しく認めることが出発点になります。

人は安心を求める生き物です。だからこそ、「こういう人」「こういう自分」と枠を作り、その中で安定を感じようとするのです。

でも、その“安心”はときに私たちの自由を奪い、関係を狭めてしまいます。

大切なのは、「レッテルをなくす」ことではなく、「レッテルに気づく」こと。

気づくことで、思考と現実を少しずつ切り離せるようになり、自分や他人を柔らかく見つめられるようになります。

ここでは、レッテル貼りを手放すために今日からできる3つのステップを紹介します。

特別な訓練ではなく、日常の中で“ちょっとした心のゆとり”を取り戻すためのヒントです。

「そう思っている自分」に気づくことから始める

まず大事なのは、「あ、今自分はそう感じているな」と気づく力です。

たとえば「またあの人が冷たくした」と思ったとき、その出来事の“事実”と“解釈”を分けてみましょう。

事実は「相手が返事をしなかった」、解釈は「冷たくされた」――この二つは同じではありません。

「そう感じている自分」に気づくだけで、思考が少しゆるみます。

感情や判断を否定する必要はありません。「そう感じてもいい」と認めながら、

「でも、ほかの見方もあるかも」と思える余白を残すことがポイントです。

気づきとは、“正しさを探すこと”ではなく、“気づいている自分を育てること”。

それが積み重なると、自分の心の中で起こっていることに少しずつ距離を取れるようになります。

「問い直す習慣」で思考のクセをゆるめる

レッテルを手放すには、「本当にそうだろうか?」と一度立ち止まる習慣が効果的です。

この問いかけは、否定ではなく“確認”。

思い込みを柔らかく見直すためのやさしい対話のようなものです。

たとえば、「自分は人見知りだから」と思ったとき、

「本当にいつもそう?」「今日は少し話せた場面もあったかも」と問い直してみる。

これだけでも、固定されたイメージがゆるみます。

人の思考は“自動反応”に近いものですが、

問い直すことで、その自動運転にブレーキをかけることができます。

この小さなブレーキが、心の柔軟性を保つうえで大きな助けになります。

「新しい見方」を試してみる勇気を持つ

最後のステップは、「これまでと違う見方をしてみる」ことです。

たとえば、「厳しい人=怖い人」ではなく、「厳しさの中に期待があるかもしれない」と考えてみる。

「自分は失敗ばかり」ではなく、「挑戦できている自分もいる」と捉えてみる。

新しい見方をすることは、心のストレッチのようなもの。

最初は違和感がありますが、少しずつ柔らかくなっていきます。

重要なのは、無理に前向きになることではなく、「他の角度もある」と認めることです。

レッテル貼りを完全になくすことは難しくても、

「自分がそう見ていた」という気づきを通じて、世界の見え方は確実に変わります。

その瞬間、他人も自分も“少し自由に”感じられるようになるはずです。

思考のクセに気づくと心が軽くなる:レッテル貼りから始まる“認知パターン”の見直し

私たちは日々、無意識のうちに自分や他人を「こういう人」と分類しながら生きています。

それは脳の自然な働きであり、誰にでもある思考のクセ――つまり「認知パターン」です。

レッテル貼りを完全になくすことは難しくても、

“そう思っている自分”に気づくだけで、心の見え方は驚くほど変わります。

相手の印象も、自分の評価も、「決めつけ」から「理解」へと少しずつ変化していく。

そうやって、思考にゆとりが生まれると、関係も自分自身も、少し優しくなれます。

ただ、その思考のクセは人によって形が違います。

「自分の認知パターンがどんな傾向にあるのか?」を知ることは、

レッテル貼りを手放す第一歩にもなります。

もし今、同じ考えや悩みのループに疲れを感じているなら、

一度、自分の“認知パターン”を客観的に見つめてみませんか?

自分の心のクセに気づくことは、自己否定ではなく、自己理解のスタートです。

👉 「認知パターン診断(1回1,100円)」で、あなたの思考傾向をチェックしてみましょう。

見直すのではなく、“知る”ことから。

そこから、もっとしなやかで穏やかな自分との関係が始まります。

※下記リンク先よりLINE公式アカウントを友だち追加し、【認知パターン診断】とメッセージをお送りください。

を軽くする方法-150x150.avif)