心のフィルター(否定的選択)を外す方法:ネガティブ思考を変える認知パターンの見直し方

人の心には、無意識のうちに“現実を歪めて見るレンズ”がかかっていることがあります。たとえば、仕事で褒められても「たまたまだ」と思ってしまうのに、注意されたことは何度も思い返して落ち込む。そんなとき、あなたの心では「否定的選択」と呼ばれる“心のフィルター”が働いているかもしれません。

このフィルターは、目の前の現実から「自分にとってネガティブな情報」だけを拾い上げる認知のパターンのひとつです。本来なら同じ出来事の中に、ポジティブな面も中立的な面もあるはずなのに、脳は自動的に“悪い方”に焦点を合わせてしまう。すると、世界が少しずつ暗く見えたり、自分を過小評価したりといった負の循環が始まります。

心理学では、こうした思考の偏りを「認知の歪み」と呼びますが、それは病気ではなく、誰もが持っている“心のクセ”。ただ、そのクセに気づかずに放置すると、ストレスや自己否定、他者との距離感の乱れなど、さまざまな心理的負担につながっていきます。

この記事では、「心のフィルター(否定的選択)」がどのように形成されるのか、なぜ人はネガティブな情報に引き寄せられてしまうのか、そしてその思考のクセをどうやってゆるめていけるのかを、心理カウンセリングの視点からわかりやすく解説します。

あなたの心のレンズを少しずつクリアにし、現実をもう少し穏やかに見つめ直すためのヒントになれば幸いです。

この記事でつかめる心のヒント

- 心のフィルター(否定的選択)って何?: 無意識に自分にとってネガティブな情報だけを選び取る認知のクセで、脳が悪い面に焦点を合わせやすくなるものです。

- なぜ人はネガティブな情報に引き寄せられるの?: 人はポジティブとネガティブの両方を見ようとするけど、脳が無意識に悪い方を優先して見てしまうためです。

- 認知の歪みを直すにはどうしたらいい?: 自分の思考パターンに気づき、それを意識してバランスを取る練習をしたり、心理カウンセリングを受けるのが効果的です。

- 心のフィルターが原因でどんな心理的負担がある?: ストレスや自己否定、他者との距離感の乱れなど、さまざまな心理的負担に影響します。

- 心のレンズをクリアにするにはどうすればいい?: 思考のクセに気づいてポジティブな面も見ようと練習したり、心理カウンセラーの助けを借りることが有効です。

電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 心のフィルターとは?否定的選択が私たちの思考を曇らせる仕組み

- ・「うまくいったのに落ち込む」その裏にある思考のクセ

- ・否定的選択が生まれる背景:過去の経験と自己評価の関係

- ・フィルターの存在に気づくことが変化の第一歩

- ○ なぜ否定的な情報ばかり拾ってしまうのか?その心理的メカニズムを探る

- ・脳の「生存本能」が作るネガティブバイアス

- ・過去の経験が作る「否定的な予測思考」

- ・否定的選択を強める「自己評価の低さ」

- ○ 否定的選択がもたらす現実の歪み:思考のフィルターが人生をどう変えてしまうのか

- ・自己評価のゆがみ:小さな成功を認められなくなる

- ・人間関係への影響:相手の言葉を疑いすぎてしまう

- ・挑戦する力を奪う:失敗の予測が行動を止める

- ○ 心のフィルターをゆるめる3つの方法:否定的選択から抜け出して、穏やかな思考を取り戻す

- ・「事実」と「解釈」を切り分ける:思考を整理する第一歩

- ・一日の終わりに「うまくいったこと」を3つ書く

- ・誰かと「言葉にして共有する」:思考のクセを客観視する

- ○ 心のフィルターに気づくことから始めよう:認知パターンを知ることで心が軽くなる

心のフィルターとは?否定的選択が私たちの思考を曇らせる仕組み

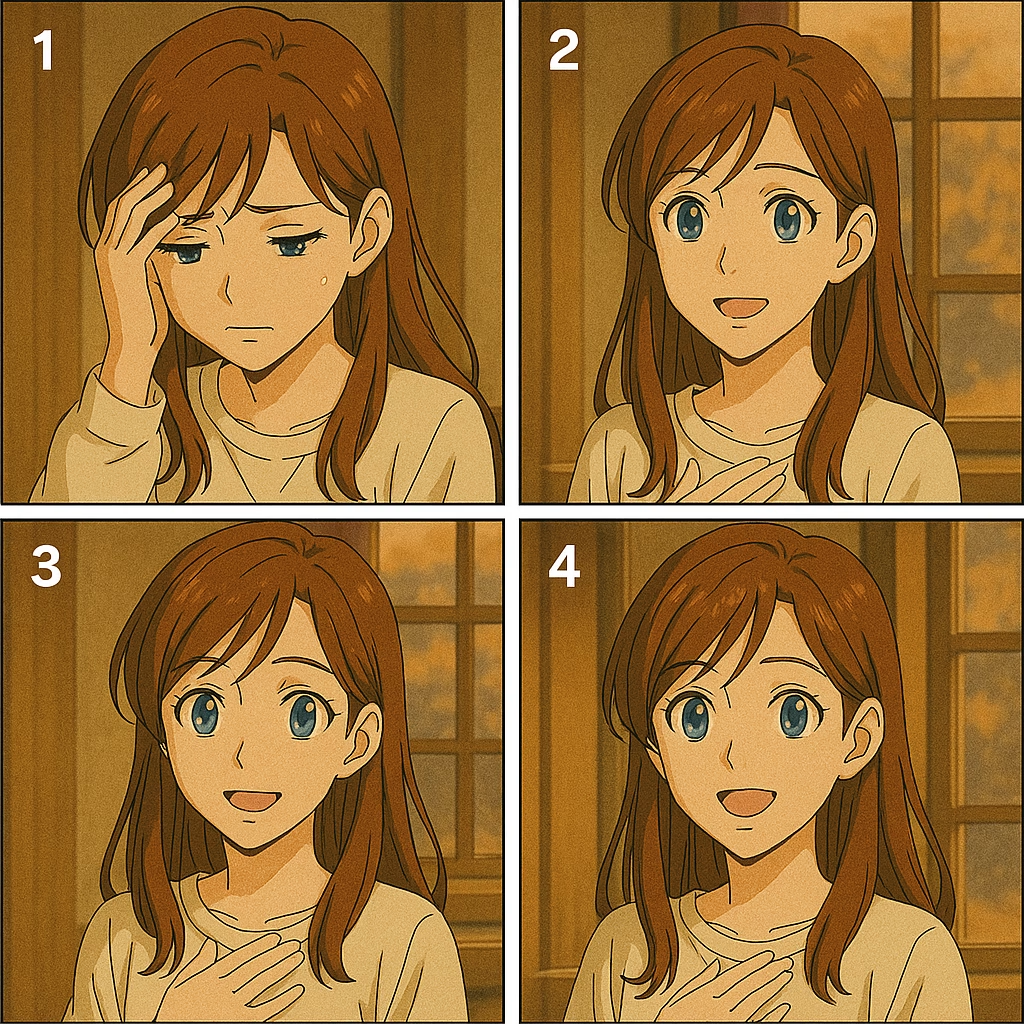

私たちは日常の中で、同じ出来事を体験しても「うまくいった」と感じる人もいれば、「自分はダメだ」と落ち込む人もいます。その違いを生み出しているのが“心のフィルター”と呼ばれる認知のパターンです。中でも「否定的選択」は、ポジティブな出来事を無視してネガティブな部分ばかりを拾い上げる傾向を指します。

たとえば、上司に「この部分はよかったね」と褒められても、続けて言われた「ここは少し直そうか」の方ばかりが頭に残る。あるいは友人との会話で、たった一言の言い間違いを何度も思い出して後悔する。そんなふうに、“悪い情報だけが心に引っかかる”のは、まさに否定的選択の典型です。

この思考のクセは、過去の経験や自己評価の低さ、防衛的な思考習慣など、さまざまな要因から生まれます。そして放っておくと、事実よりも“ネガティブな世界観”の中で生きているような感覚に陥ってしまうのです。

まずは、この「心のフィルター」がどんなふうに働いているのかを理解することが、穏やかな思考を取り戻す第一歩になります。

「うまくいったのに落ち込む」その裏にある思考のクセ

たとえ全体的に順調だったとしても、ほんの小さな失敗だけが頭から離れない——そんな経験はありませんか?

否定的選択の特徴は、良いことより悪いことを優先的に記憶する脳の働きです。脳は「危険」や「失敗」に敏感であるようにできており、それが生存本能としての役割を果たしてきました。

ただし現代では、その仕組みがストレスや自己否定を強める方向に働くことがあります。

「うまくいった自分」を見るより、「足りない自分」ばかり見てしまう。

そうすると、自信が削られ、挑戦への意欲も薄れていくのです。

このような“心の自動反応”を自覚するだけでも、少しずつ気持ちの整理がしやすくなります。

否定的選択が生まれる背景:過去の経験と自己評価の関係

否定的な思考のフィルターは、過去の体験や人間関係の中で形づくられることが多いです。

たとえば、子どもの頃に「失敗すると怒られた」「頑張っても認めてもらえなかった」という経験があると、「ミス=自分の価値が下がる」という認識が無意識に根づいてしまいます。

また、自己肯定感が低いと、自分の中で「ポジティブな出来事を信じる力」も弱くなりやすいです。

誰かに褒められても、「社交辞令だろう」と受け取ってしまう。

その結果、心はどんどん否定的な情報を優先して取り込み、現実を“ゆがんだ形”で解釈するようになります。

こうした思考パターンは、性格ではなく「長年の慣れ」であり、気づけば修正することができるものです。

フィルターの存在に気づくことが変化の第一歩

否定的選択を変えるために最初に大切なのは、「あ、今フィルターがかかっているかも」と気づくこと。

気づきがないままでは、どんなに前向きな言葉を聞いても心には届きません。

たとえば、「褒められても信じられない」と思った瞬間に、「もしかして私は“疑うレンズ”で見てる?」と一歩引いてみる。

そうした小さな意識の切り替えが、心の柔軟さを取り戻す始まりになります。

フィルターを完全に消す必要はありません。

ただ、“それがある”と知ることが、自分を責める悪循環を止める大きな一歩です。

否定的選択に気づけるようになると、世界の見え方も少しずつ変わっていきます。

なぜ否定的な情報ばかり拾ってしまうのか?その心理的メカニズムを探る

「どうして自分はいつも悪い方に考えてしまうのだろう?」——そう感じたことはありませんか?

それは意志が弱いわけでも、性格がネガティブなわけでもありません。私たちの脳は、生き延びるために「危険」や「失敗」に敏感になるようにできているのです。これが、いわゆる“否定的選択”の心理的メカニズム。

つまり、人間の思考はそもそもポジティブよりネガティブに反応しやすい構造を持っています。進化の過程で「危険を早く察知する」ことが命を守る手段だったため、脳はネガティブな情報を優先的に処理するように進化しました。現代社会では命の危険が少ない代わりに、この機能が“心のストレス”として働いてしまうのです。

また、過去の失敗経験や周囲からの評価も、このフィルターを強化します。否定的な経験が多いほど、「また失敗するかも」「きっとうまくいかない」と予測してしまい、無意識にネガティブな証拠を探すようになる。

こうして“心の防衛反応”が、気づかぬうちに現実の見方を狭めていくのです。

脳の「生存本能」が作るネガティブバイアス

私たちの脳は、本能的に「危険回避」を優先します。たとえば、遠くで誰かが笑っていても気にならないのに、誰かが怒鳴っていると反射的に振り向く。これが、脳がネガティブ情報を優先的に処理する典型例です。

この仕組みは、かつて狩猟時代に“命を守るため”に必要だったもの。しかし現代では、職場や家庭の小さなトラブルにも同じ反応をしてしまい、「また怒られる」「失敗したら終わりだ」と過剰に身構えてしまうのです。

つまり、ネガティブ思考は怠けや性格ではなく、生理的な反応の一部。

ただ、それが過剰に働くと、現実を冷静に判断できず、心が疲弊していきます。

大切なのは、この“脳のクセ”を敵にせず、「あ、今反応してるな」と気づけること。気づきがあるだけで、少し距離を置いて自分を観察できるようになります。

過去の経験が作る「否定的な予測思考」

否定的選択の裏には、過去の経験が深く関わっています。

たとえば、努力しても評価されなかったり、失敗を責められたりすると、「どうせまたダメだろう」と未来を悲観的に予測するクセがつきやすくなります。

脳は過去の出来事を“再利用”して未来を予測するため、ネガティブな体験ほど強く記憶に残るのです。これが繰り返されると、「起こっていない不安」にまで意識が向くようになり、挑戦や人間関係にもブレーキがかかります。

ただし、ここで忘れてはいけないのは、**“脳があなたを守ろうとしている”**ということ。

「もう傷つかないように」と防衛しているだけなのです。

だからこそ、この仕組みを理解することで、過去に縛られた思考から少しずつ抜け出すことができます。

否定的選択を強める「自己評価の低さ」

自己評価が低いと、否定的選択の働きがより強くなります。

自分の価値を信じられないと、他人の何気ない言葉や態度も“否定的に”解釈してしまうからです。

たとえば、「今日は静かだね」と言われただけで、「退屈に思われているのかも」と不安になる。

これは、現実を正確に見る力よりも、「自分への疑い」が勝ってしまう状態です。

その結果、ポジティブな出来事も信じられず、ネガティブな証拠ばかりを集めてしまいます。

この悪循環を断ち切るためには、「事実」と「解釈」を分けて考えることが大切です。

「相手が静かだねと言った」——これは事実。

「退屈に思われたかも」——これは自分の解釈。

この区別がつくだけで、心のフィルターに振り回されにくくなります。

否定的選択がもたらす現実の歪み:思考のフィルターが人生をどう変えてしまうのか

否定的選択のフィルターは、単に「気分を暗くする」だけではありません。

そのまま放っておくと、現実の受け取り方そのものが歪んでしまい、自分自身の評価や他人との関係にも影響を及ぼします。

たとえば、人から「ありがとう」と言われても、「社交辞令だろう」と受け取ってしまう。逆に「少し気をつけたほうがいいね」と言われると、「自分はダメなんだ」と必要以上に落ち込む。そんなふうに、世界の出来事をすべて“ネガティブなレンズ”を通して見るようになるのです。

このフィルターが強いほど、現実が事実よりも暗く見えていきます。

そして「自分は何をやってもうまくいかない」「どうせ理解されない」といった自己イメージが強化され、挑戦を避けたり、人と距離を置いたりするようになります。

つまり、否定的選択は“見方のクセ”であると同時に、“生き方のクセ”にもつながるもの。

ここでは、その影響を3つの側面から見ていきましょう。

自己評価のゆがみ:小さな成功を認められなくなる

否定的選択が続くと、「できたこと」より「できなかったこと」に焦点が固定されます。

たとえば、プレゼンが9割うまくいっても、最後の言い間違いだけを思い出して自己嫌悪に陥る。

この「部分的な失敗だけを全体として捉える」思考は、自己評価をどんどん下げてしまいます。

すると、“成功しても達成感を感じにくい”という状態に。

まわりからの褒め言葉も受け取れず、次第に「どうせまたミスをする」と自信を失っていく。

本来なら小さな成果を積み重ねることで自信が育つはずなのに、フィルターがそれを遮ってしまうのです。

自己評価の歪みを緩めるためには、意識的に「事実」と「感情」を分けてみること。

「緊張して失敗した」と思ったときも、「頑張って準備した」という別の側面が確かに存在します。

一つの出来事を“全否定”ではなく“部分的な評価”として見ることが、心を回復させる第一歩になります。

人間関係への影響:相手の言葉を疑いすぎてしまう

否定的選択のフィルターは、人間関係にも影を落とします。

相手の何気ない言葉を「批判された」と感じたり、LINEの返信が遅いだけで「嫌われたのかも」と不安になったり。

相手の意図よりも、自分の不安や自己否定の方が強く反応してしまうのです。

この状態では、相手の優しさも素直に受け取れなくなります。

「気をつけてね」と言われても、「心配されるほど頼りないってこと?」と曲がった受け取り方をしてしまう。

こうした誤解が積み重なると、人との関係がぎこちなくなり、孤立感が深まります。

本来、相手の言葉の多くは「評価」ではなく「関心」や「配慮」から生まれています。

少し立ち止まって、「この人は本当に自分を責めようとしているのかな?」と考えてみる。

そんな小さな確認が、信頼関係を取り戻す鍵になります。

挑戦する力を奪う:失敗の予測が行動を止める

否定的なフィルターをかけたままだと、「やる前からうまくいかない気がする」という思考が強まります。

たとえば、新しい仕事を任されたときに「どうせミスをする」と先に結論づけてしまう。

これが続くと、行動そのものを避けるようになり、成長の機会を失ってしまいます。

失敗を恐れる心理は、もともと「安心したい」という自然な欲求から生まれるもの。

けれども、その恐れに支配されると、現実がますます狭く見えていきます。

「やらないことで失敗を防いでいるつもり」が、「何も得られない」結果を作ってしまう。

だからこそ、“完璧にやろう”よりも“まず一歩動いてみよう”という姿勢が大切です。

たとえ小さな行動でも、現実に触れるほどにフィルターは薄れていきます。

成功や失敗よりも、「挑戦できた自分」を認めることが、自己信頼を取り戻す第一歩になるのです。

心のフィルターをゆるめる3つの方法:否定的選択から抜け出して、穏やかな思考を取り戻す

否定的選択のフィルターは、意識的に変えようとすれば少しずつ薄れていきます。

とはいえ、「ポジティブに考えよう」と無理をする必要はありません。大切なのは、思考の流れを“否定的な自動運転”から“意識的な選択”に切り替えていくことです。

心のフィルターは、長い年月をかけて作られた「思考の習慣」です。だからこそ、焦らずに、日々の中で小さな工夫を積み重ねることが変化の鍵になります。

たとえば、落ち込んだときに「事実」と「解釈」を分けて考えてみること。うまくいったことを一つでも書き出してみること。そんな地道な習慣が、少しずつ心を柔らかくしてくれます。

ここでは、否定的選択の影響を和らげ、現実をもう少し穏やかに見つめ直すための3つの方法を紹介します。

どれも特別なものではなく、今日から試せるシンプルなステップです。

「事実」と「解釈」を切り分ける:思考を整理する第一歩

否定的選択が働くと、現実の“事実”よりも“自分の解釈”が強く影響します。

たとえば、「上司に指摘された」という事実に、「自分は能力がない」という解釈をくっつけてしまう。

このとき心が苦しくなるのは、事実そのものよりも「自分がつけた意味」によるものです。

そこで有効なのが、「事実は?」「私はどう感じた?」と分けて考える習慣。

紙に書き出すのもおすすめです。頭の中だけで考えるより、冷静に自分の思考を見つめられます。

たとえば、

・事実:上司に改善点を言われた

・解釈:「私は頼りないと思われている」

・代替解釈:「成長のためにアドバイスしてくれた」

このように別の見方を挟むだけで、気持ちは驚くほど軽くなります。

「思考の整理=感情の整理」。

この視点を持てるようになると、否定的選択に巻き込まれにくくなります。

一日の終わりに「うまくいったこと」を3つ書く

日々の生活の中でネガティブな出来事ばかりに意識が向くと、脳はそれを“重要な情報”とみなし、翌日以降も同じような出来事を優先的に拾うようになります。

このサイクルをゆるめるには、ポジティブな情報を“意識的に”拾う練習が必要です。

一番簡単なのが、「今日うまくいったこと」を3つ書き出すこと。

小さなことで構いません。

「朝、気持ちよく起きられた」「同僚に笑顔であいさつできた」「コーヒーが美味しかった」——そんな些細な一行でも十分です。

この習慣を続けると、脳は「良い出来事を探すモード」に切り替わります。

結果的に、ネガティブな出来事があっても“全体の中の一部”として捉えられるようになり、落ち込みの深さも和らぎます。

つまり、現実は同じでも“見え方”が変わるのです。

誰かと「言葉にして共有する」:思考のクセを客観視する

否定的選択のもう一つの特徴は、頭の中だけで考えがぐるぐる回ること。

ネガティブな思考は、心の中で繰り返すほど強化されていきます。

だからこそ、誰かに「話す」ことで外に出すことが大切です。

友人、家族、カウンセラー——誰でも構いません。

人に話すことで、自分の思考のパターンが見えてくることがあります。

「いつも悪い方に考えてたな」「本当はそんなに深刻じゃなかったのかも」と気づく瞬間が生まれるのです。

話す相手がいない場合は、ノートに書くのでもOK。

“声に出す・文字にする”という行為が、頭の中で暴走していた思考を落ち着かせてくれます。

否定的選択を根本から変えるのは難しくても、「気づいて外に出す」ことから始めれば、心の重たさは確実に軽くなります。

心のフィルターに気づくことから始めよう:認知パターンを知ることで心が軽くなる

私たちの心には、知らず知らずのうちに「ものの見方のクセ」があります。

それはまるで、いつの間にかかけてしまった眼鏡のようなもの。

否定的選択というフィルターが強く働いていると、現実の中にある小さな幸せや成功を見逃してしまい、世界が少しずつ灰色に見えていきます。

でも、そのフィルターは“自分で外せる”ものでもあります。

思考のパターンに気づくことで、「あ、今ネガティブな見方をしているな」と立ち止まれるようになる。

その小さな“気づき”の積み重ねが、やがて心を穏やかに整えていきます。

もし最近、「頑張っているのに報われない」「人の言葉に敏感になって疲れる」と感じるなら、

もしかすると心のフィルターが少し曇っているのかもしれません。

自分の認知パターンを知ることは、心のレンズを磨き直すような作業です。

特別なことをする必要はなく、ただ“自分の思考の傾向”に気づくだけでも、見える世界は驚くほど変わります。

リ・ハートでは、そんな「心のフィルター」に気づくための認知パターン診断(1回1,100円)を行っています。

自分の思考のクセを知ることは、自己理解を深める第一歩。

今のあなたがどんなレンズで世界を見ているのかを、一緒にやさしく確かめてみませんか?

※下記リンク先よりLINE公式アカウントを友だち追加し、【認知パターン診断】とメッセージをお送りください。

を軽くする方法-150x150.avif)