過度な一般化とは?思考のクセがストレスを増やす理由と改善法

「また失敗した。自分ってやっぱりダメだな」――そんなふうに思ったことはありませんか?

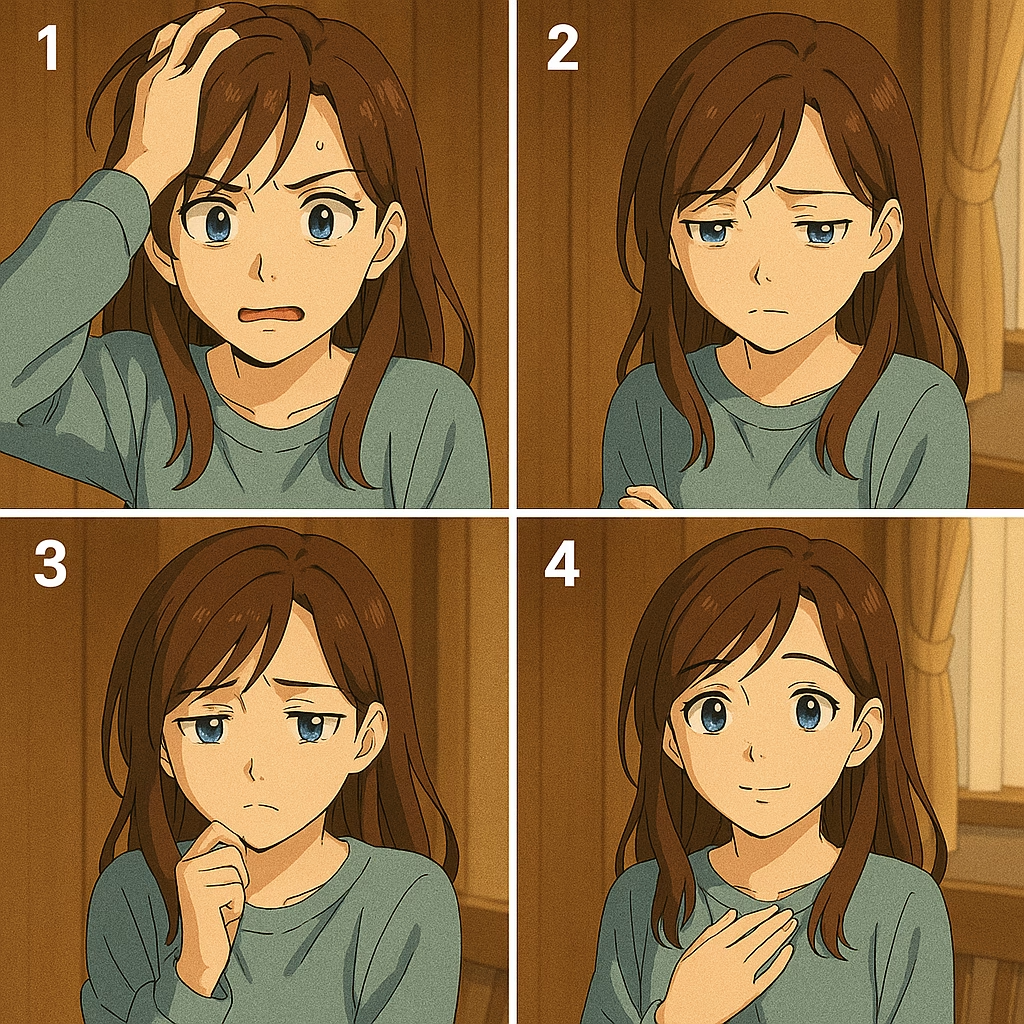

誰かに注意されたとき、恋人にそっけなくされたとき、仕事でうまくいかなかったとき。ほんの一度の出来事を“すべて”のように感じてしまう。これが「過度な一般化」と呼ばれる認知のパターンです。

過度な一般化は、私たちが自分や他人を評価するときに、ひとつの事実から極端な結論を出してしまうクセのようなものです。たとえば「一度断られた=自分は誰にも必要とされない」「ミスをした=いつも失敗ばかり」といった考え方です。思考のスピードが速い現代では、無意識のうちにこのパターンが強まりやすく、気づかないまま自信やモチベーションを削ってしまうこともあります。

もちろん、こうした思考は“弱さ”ではなく、心が自分を守ろうとする防衛反応の一つです。ただ、それが続くと現実を正しく捉えにくくなり、「できることまで見えなくなる」状態に陥ってしまいます。

この記事では、「過度な一般化とは何か」「なぜこの思考パターンが生まれるのか」、そして「日常でどう手放していけばいいのか」をわかりやすく整理します。自分の思考をやさしく観察することで、心の柔軟さを取り戻すヒントを一緒に探していきましょう。

この記事でつかめる心のヒント

- 過度な一般化って何?: 一つの出来事から極端な結論を出す思考パターンで、失敗しただけで自分はダメだと決めつけたりします。

- なぜ人は過度な一般化をしてしまう?: 心が自分を守る防衛反応の一つで、不安や恐怖から無意識にこう考えてしまうことが多いです。

- 過度な一般化が続くとどうなるの?: この思考パターンが続くと、現実を正しく捉えられなくなり、自信やモチベーションを失うことがあります。

- どうすれば過度な一般化を手放せる?: 自分の思考を優しく観察し、事実を見つめ直すことで、心の柔軟さを取り戻すのがおすすめです。

- この記事を読んで得られることは何?: 過度な一般化について理解し、その原因や手放し方のヒントを得て、心の柔軟さを回復する助けになります。

電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 過度な一般化とは?日常にひそむ「思考のクセ」を見つけよう

- ・一度の失敗を「いつも」と感じてしまう心理

- ・「誰も理解してくれない」と思ってしまう理由

- ・完璧を求めるほど“過度な一般化”が強くなる

- ○ なぜ過度な一般化が起こるのか?心のしくみをやさしく読み解く

- ・脳の“安全装置”が働きすぎてしまう

- ・自己肯定感の低さが“極端な結論”を招く

- ・過去の経験が“思考のフィルター”になる

- ○ 過度な一般化がもたらす悪循環:思考・感情・行動がつながるしくみ

- ・思考が感情をつくり、感情が現実を変える

- ・人間関係にも広がる「誤った一般化」

- ・「挑戦しない自分」を生み出す思考の罠

- ○ 過度な一般化をやわらげる3つのステップ:思考をほぐし、心に余裕を取り戻す

- ・「気づく」ことがすべての始まり

- ・「例外を探す」ことで思考に柔軟性を取り戻す

- ・「完璧でなくていい」と自分に許可を出す

- ○ 思考のクセに気づくことから始めよう:過度な一般化をやわらげる第一歩

過度な一般化とは?日常にひそむ「思考のクセ」を見つけよう

私たちは日々の中で、出来事を判断しながら生きています。

ただ、その判断が少し極端になってしまうことがあります。たとえば、プレゼンで一度うまく話せなかっただけで「自分は人前で話すのが苦手」と決めつけてしまう。友達にLINEを既読スルーされただけで「きっと嫌われた」と思ってしまう。――これが「過度な一般化」と呼ばれる思考のクセです。

この認知パターンは、「たった一度の経験」や「限られた情報」から広く結論を出してしまうもの。心理学的には「認知のゆがみ(認知の歪曲)」の一種とされ、ストレスや不安を増幅させる要因にもなります。しかもやっかいなのは、この思考がとても自然に、そして無意識のうちに起こるということです。

過度な一般化は、心を守ろうとする働きの裏返しでもあります。「また傷つきたくない」「失敗を繰り返したくない」という気持ちから、私たちは“最悪のパターン”を先回りして考えてしまうのです。でも、そうした思考が続くと、「本当はできるかもしれない」可能性を自ら閉ざしてしまうことになります。

ここでは、日常の中で起こる過度な一般化の例や、その背景、そしてどうやって気づけばいいのかを、少しずつ掘り下げていきます。

一度の失敗を「いつも」と感じてしまう心理

「またダメだった」「どうせ自分はうまくいかない」――こうした言葉は、心の中でよく聞こえるフレーズかもしれません。

実際には“また”でも“いつも”でもないのに、頭の中では「これが自分のパターンだ」と思い込んでしまう。これは、人間の脳が「印象的な失敗」を強く記憶する性質を持っているからです。

脳はリスクを避けるようにできているので、「失敗=危険」と判断しやすく、その記憶が他の場面にも影響してしまうのです。たとえば、職場でのミスをきっかけに「自分は何をしてもダメ」と感じるようになったり、恋愛で一度傷ついた経験が「人を信じるのは無理」という結論につながったりします。

でも、これらの“極端な一般化”は、実際の自分の可能性を見えにくくしてしまいます。

失敗は「経験の一部」であって、「自分全体」ではありません。もし「またダメだった」と感じたときは、「今回はうまくいかなかった」と言い換えてみるだけでも、少し現実が見やすくなります。

「誰も理解してくれない」と思ってしまう理由

人間関係の中でも、過度な一般化はよく起こります。

たとえば、意見を否定されたときに「誰も自分のことを分かってくれない」と感じてしまう。実際には一人の人とのすれ違いに過ぎないのに、「誰も」「みんな」という言葉を使うことで、世界全体が敵のように見えてしまうのです。

こうした思考が生まれる背景には、「理解されたい」「受け入れられたい」という深い願いがあります。

それが叶わないとき、人は無意識に“全体化”して心を守ろうとするのです。けれど、この考え方が続くと、人との距離を感じやすくなり、孤独感が強まることもあります。

そんなときは、「今の気持ちを理解してくれない人もいるけど、理解してくれる人もいるかもしれない」と、少しだけ視野を広げてみましょう。たったそれだけで、心の閉じた扉がほんの少し開くことがあります。

完璧を求めるほど“過度な一般化”が強くなる

「ミスは許されない」「常にベストでいなければならない」――こうした思い込みを持っている人ほど、過度な一般化に陥りやすい傾向があります。

完璧主義の人は、100点を取れなかったときに「失敗」と感じやすく、たとえ90点でも「やっぱりダメだった」と思ってしまうのです。

心理的には、完璧を目指すほど“0か100か”の思考が強まり、グラデーションのある現実を見にくくなります。

でも、人生の多くはその中間にあって、「まあまあ良かった」「今回はちょっと惜しかった」という曖昧な部分にこそ、成長のヒントがあります。

もし自分の中に「一度の失敗=すべてが終わり」という考えが浮かんだら、「たまたま今回はそうだっただけ」と柔らかく受け止めてみてください。

過度な一般化を手放す第一歩は、“白黒”ではなく“グレー”を認めること。完璧でない自分を許すことで、心は少しずつ自由を取り戻していきます。

なぜ過度な一般化が起こるのか?心のしくみをやさしく読み解く

「そんなに悪く考えるつもりはないのに、つい極端な結論にたどり着いてしまう。」

過度な一般化に陥るとき、私たちの頭の中では“ある種の自動思考”が働いています。これは、自分を守るために脳が素早く状況を判断しようとする仕組みの副作用のようなものです。

人間の脳は、不安やストレスを感じたときに“過去の失敗”や“不快だった経験”をもとに素早く結論を出そうとします。つまり、「あのときダメだった=今回もダメかもしれない」と予測して、危険を回避しようとするのです。

この思考は、生き延びるためには便利でしたが、現代のように人間関係や自己評価が複雑な社会では、必要以上に自分を縛ってしまうことがあります。

また、自己肯定感の低下や、完璧主義、幼少期の経験なども関係します。「ミスをしてはいけない」「怒られないように行動しなきゃ」といった環境で育つと、失敗に対する敏感さが強くなり、自然と「一度ダメなら全部ダメ」という思考パターンが染みつくのです。

ここからは、過度な一般化が生まれる背景をもう少し具体的に見ていきましょう。

脳の“安全装置”が働きすぎてしまう

過度な一般化の根っこには、脳の「危険を察知するシステム」があります。

たとえば昔、人間が自然の中で生きていた時代は、「一度危険な動物に出会ったら、次からは同じ場所に行かない」と学ぶことが生存に直結していました。

その名残が、現代の私たちの思考にも残っているのです。

問題は、その安全装置が“過剰に作動する”こと。

たとえば職場で一度怒られた経験があると、「またミスしたら怒られる」と強く警戒し、次第に「自分はいつも怒られる側の人間だ」と感じるようになります。

つまり、過度な一般化は「失敗を避けようとする本能」が行きすぎた結果とも言えるのです。

このしくみを知っておくと、「自分が弱いからこう考えるわけじゃない」と理解でき、思考を客観的に見つめやすくなります。

大切なのは、「安全装置を完全に止める」のではなく、「作動しすぎていないかな?」と自分に問いかけてみることです。

自己肯定感の低さが“極端な結論”を招く

自分を肯定する力が弱まっているとき、人は中立的な出来事を「否定的」に解釈しがちです。

たとえば、友達が少し冷たい態度を取ったとき、「自分が嫌われた」と感じやすくなります。

自己肯定感が安定していれば、「あの人も疲れていたのかも」と柔らかく捉えられますが、そうでないときはすぐに“自分のせい”にしてしまう。

この思考のクセが積み重なると、「失敗=自分の価値がない」という極端な認識につながります。

本当は“できなかったこと”と“自分の存在価値”は別の話なのに、無意識のうちにひとまとめにしてしまうのです。

小さな失敗や指摘を「全否定」と受け止めてしまうのは、自己肯定感が一時的に低下しているサインでもあります。

そんなときは、「事実」と「感情」を分けて考えることを意識してみましょう。

“うまくいかなかった”のは事実ですが、“自分がダメ”というのは感情です。

そこを切り分けられると、心が少し軽くなります。

過去の経験が“思考のフィルター”になる

過度な一般化が根強い人の多くは、過去の体験が今の思考に大きく影響しています。

たとえば、学生時代に失敗を責められた経験があると、「ミス=悪いこと」と刷り込まれやすくなります。

また、親や教師などから厳しく評価されてきた人ほど、「うまくやらなければ愛されない」と感じやすくなり、失敗への恐れが強く残ります。

このような体験は、無意識のうちに“思考のレンズ”となって現在の出来事を解釈します。

すると、似たような場面に出会ったときに、過去の痛みが再生され、「また同じことが起こる」と感じてしまうのです。

ただし、過去の経験は「今の自分を形づくった背景」ではあっても、「未来を決める運命」ではありません。

「昔はそうだったけど、今は違うかもしれない」と思えるようになると、心のフィルターが少しずつ透明になっていきます。

過去を責めるのではなく、「今の自分がどう感じているか」を丁寧に見つめることが、過度な一般化から抜け出す最初の一歩です。

過度な一般化がもたらす悪循環:思考・感情・行動がつながるしくみ

過度な一般化の怖さは、「たった一つの思考」が連鎖的に心全体へ広がってしまうことです。

一度「自分はいつもダメだ」と思うと、その思考が感情に影響し、気分が落ち込み、行動まで制限してしまう。

その結果、「やっぱりうまくいかない」と感じ、また同じ思考を強める――まるで螺旋のような悪循環が起こります。

この流れは、最初は小さなつまずきから始まることが多いです。

たとえば、会議でうまく発言できなかっただけなのに、「自分はコミュニケーションが苦手」と結論づける。

次の機会には発言を控えてしまい、結果的に「やっぱり自分はダメ」と確信してしまう。

このように、思考・感情・行動が一体となって現実を狭めてしまうのです。

けれど、この流れを理解することができれば、断ち切ることもできます。

ここからは、過度な一般化がどのように私たちの「感じ方」「人間関係」「行動の選択」に影響しているのかを見ていきましょう。

思考が感情をつくり、感情が現実を変える

私たちは「出来事」に反応して落ち込むと思いがちですが、実際には「出来事」そのものではなく、“それをどう解釈したか”が感情を生み出します。

つまり、「失敗した」という事実よりも、「失敗した自分には価値がない」と思うことが、気分を落ち込ませてしまうのです。

過度な一般化をすると、たった一つのミスから「自分はダメ」という結論を出してしまい、感情は一気にネガティブな方向へ傾きます。

すると、気持ちが重くなり、行動が鈍り、さらに「やる気が出ない自分」を責める……という悪循環に陥ります。

このサイクルを抜け出すには、「事実」と「解釈」を分けて見る練習が効果的です。

「失敗した=恥ずかしい」ではなく、「失敗した=次の改善点が見つかったかも」と置き換えるだけで、感情の波が少し穏やかになります。

思考を変えることは、直接感情を変えることにつながる――その第一歩です。

人間関係にも広がる「誤った一般化」

過度な一般化は、他人への見方にも影響します。

たとえば、誰かにそっけない態度を取られたとき、「あの人は冷たい」と決めつけてしまう。

または、一度裏切られた経験から「人は信じられない」と感じてしまうこともあります。

このような思考が続くと、人との距離を取るようになり、結果的に「やっぱり誰も自分を理解してくれない」という孤独感を強めてしまうのです。

つまり、自分を守るための思考が、かえって人とのつながりを遠ざけてしまう。

本当は、「冷たく見えたけど、相手も余裕がなかったのかもしれない」「信頼できる人も探せばいるかもしれない」といった“別の可能性”も存在しています。

過度な一般化を手放すとは、世界の見え方を広げること。

すべての人が敵でも味方でもなく、いろんな事情を持って生きている――その事実に気づくと、人との関係が少し優しく見えてきます。

「挑戦しない自分」を生み出す思考の罠

「どうせ無理」「やっても変わらない」――こうした言葉も、過度な一般化の代表です。

一度うまくいかなかった経験をもとに、「もう何をやっても同じ」と決めつけてしまう。

すると、新しい挑戦を避けるようになり、成長のチャンスまで逃してしまいます。

この思考の怖いところは、“挑戦しない自分”を「現実的な判断」と錯覚してしまうこと。

実際には、「失敗を避けたい気持ち」や「再び傷つきたくない気持ち」が、行動のブレーキをかけているのです。

けれど、行動を起こさなければ、成功体験も得られず、「やっぱり自分はダメ」という思い込みが強まってしまう。

ほんの小さな一歩でいいので、「やってみた」経験を積むことが大切です。

たとえば「今日は5分だけ取り組んでみよう」でも十分。

行動が結果を変え、結果が思考を変える。

その繰り返しが、過度な一般化という思考のくせをゆっくりほぐしていきます。

過度な一般化をやわらげる3つのステップ:思考をほぐし、心に余裕を取り戻す

ここまで見てきたように、「過度な一般化」は誰にでも起こる自然な思考のクセです。

一度の失敗や誰かの一言に過剰に反応してしまうのは、人間として“心を守る”ための仕組みが働いているから。

でも、その防衛反応が強すぎると、現実を狭く感じ、挑戦する意欲を奪ってしまうことがあります。

大切なのは、「この思考を完全になくそう」とすることではなく、「自分の中で起きていることに気づく」こと。

気づくことで、初めて“選び直す”ことができるようになります。

つまり、思考をコントロールするのではなく、思考と少し距離を取る練習をしていくのです。

ここからは、過度な一般化を少しずつゆるめていくための3つのステップを紹介します。

どれも特別なテクニックではなく、日常の中でできるシンプルな方法です。

焦らず、自分のペースで試してみてください。

「気づく」ことがすべての始まり

過度な一般化を手放す第一歩は、「あ、今自分は極端に考えているかもしれない」と気づくことです。

この“気づき”があるだけで、思考の自動運転モードから抜け出せます。

たとえば、「どうせうまくいかない」と思ったとき、「本当に“どうせ”なのかな?」と問いかけてみましょう。

問いを立てることで、思考の勢いがいったん止まり、冷静さが戻ります。

ポイントは、否定ではなく“観察”の姿勢を持つこと。

「また考えすぎてる自分、面白いな」と少し笑えるくらいの距離感が持てると理想です。

気づくことを繰り返すうちに、過度な一般化は少しずつ力を失っていきます。

最初は難しく感じても、続けるうちに「気づける自分」に変化していることに気づくでしょう。

「例外を探す」ことで思考に柔軟性を取り戻す

「いつも失敗する」「誰も分かってくれない」――そう思ったときこそ、例外を探してみてください。

「そういえば、あの時は少しうまくいったかも」「あの人は話を聞いてくれたな」と、小さな例外を見つけることが大切です。

私たちの脳は、ネガティブな情報を優先して記憶する性質があります。

だから、少し意識してポジティブな事実を思い出さないと、バランスが取れないのです。

たとえそれが1回でも、“例外”があることで「いつも」ではないと確認できます。

この方法の良いところは、根拠のないポジティブ思考ではなく、事実をもとに自分を落ち着かせられる点です。

「すべてが悪いわけじゃない」と気づけると、気持ちに余白が生まれ、行動を選び直す力が戻ってきます。

「完璧でなくていい」と自分に許可を出す

過度な一般化に苦しむ人ほど、「常にうまくやらなきゃ」「失敗してはいけない」という完璧主義を抱えています。

でも、現実の人生は思い通りにならないことの方が多い。

だからこそ、「できなかった自分」を責めるよりも、「頑張った自分」を認める習慣が必要です。

完璧を目指すより、「まあ、これでよし」と言える柔らかさを持つこと。

それが、過度な一般化を自然に薄めていく一番の近道です。

「今日は60点だけど、昨日より少し気持ちは楽だったな」――そんな小さな成長を拾い上げていくうちに、

“すべてか無か”の思考は、いつの間にか“ほどほどでいい”に変わっていきます。

心の柔らかさは、失敗を恐れない勇気とつながっています。

自分を責めるよりも、自分をゆるす。

その選択が、思考のクセを優しくほどいていく力になります。

思考のクセに気づくことから始めよう:過度な一般化をやわらげる第一歩

人は誰しも、気づかないうちに“自分なりの考え方のクセ”を身につけています。

そのクセがうまく働くときもあれば、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまうこともあります。

今回取り上げた「過度な一般化」は、ほんの一例にすぎません。

実は、同じように心に影響を与える「認知パターン」はいくつも存在します。

たとえば「白黒思考」「自己否定」「他者比較」など、それぞれに特徴があり、ストレスの感じ方や対人関係のパターンにも関係しています。

大切なのは、そうした思考を“直す”ことではなく、“理解する”こと。

自分の中にどんな思考のクセがあるのかを知るだけで、心の扱い方がぐっとやさしくなります。

たとえるなら、いつも同じ道を通っていたけれど、実はもう一本の道もあると気づくような感覚です。

もし、「自分の思考パターンをもう少し客観的に知りたい」と感じたなら、

一度【認知パターン診断(1回1,100円)】を受けてみるのも良いかもしれません。

自分の心の動きを数値や傾向として見ることで、

「なぜ同じことで悩みやすいのか」「どうすれば気持ちを整えやすいのか」が見えてきます。

気づくことは、変わることの始まりです。

思考のクセをやさしく見つめ直す時間が、あなたの心を少しずつ軽くしていくはずです。

※下記リンク先よりLINE公式アカウントを友だち追加し、【認知パターン診断】とメッセージをお送りください。

を軽くする方法-150x150.avif)