親の過保護が子どもの恋愛や人間関係に与える影響とは?自立を妨げる心理的要因と克服のヒント

親の「過保護」は、表面的には深い愛情や責任感から生まれる行動に見えます。

「子どもに苦労させたくない」「失敗させたくない」という気持ちは、多くの親が自然に抱くものです。

しかし、そうした“守りの愛情”が続くと、子どもは自分の力で選択し、挑戦し、失敗を通して学ぶ機会を失ってしまいます。

その結果、社会に出てから自分の判断に自信が持てなかったり、他人の評価に過敏に反応してしまうことがあります。

特に、恋愛や人間関係の場面ではその影響が顕著に表れます。

相手に合わせすぎて疲れてしまったり、逆に自分の思い通りに動いてほしいと強く望んでしまったり──いずれのパターンも、「自分」と「他者」の境界があいまいなまま関係を築こうとすることで生じやすいものです。

こうした背景には、幼少期に親が過度に手を差し伸べてくれた結果、自己決定や自己主張の経験が少なかったことが関係している場合があります。

過保護な親を持った人が、誰かと深い関係を築こうとしたとき、「自分の気持ちがわからない」「相手に依存してしまう」「人間関係が長続きしない」といった悩みを抱えることは少なくありません。

それは“性格の問題”ではなく、“育ちの中で形成された心理的パターン”として理解することができます。

この記事では、親の過保護が子どもの心にどんな影響を及ぼし、それがどのように恋愛や人間関係に現れるのかを整理します。

そして、過保護の影響から少しずつ抜け出し、自分の意思で関係を築くためのヒントをお伝えします。

親を責めるためではなく、「自分の心の動きを理解する」ための一歩として読んでみてください。

親の過保護に気づいたとき、どうすればいいの?

まずは自分の気持ちや行動を観察し、親の過保護がどのように影響しているかを理解することから始めましょう。その上で少しずつ自立を意識し、自分の意志を大切にする練習をしてください。

親の過保護を理解して、どうやって自分の関係性を改善できるの?

まず自分の心の動きを理解し、ゆっくりと自分で選択する練習を重ねること、そして必要ならカウンセリングなど外部のサポートを利用することがおすすめです。

なぜ過保護な育て方が、子どもの自己主張や決定力の低下につながるの?

過度に手を差し伸べると、子どもは自分で決める経験が少なくなり、自己主張や判断力を育む機会を失います。それが結果的に自己決定能力の低下を招きます。

過保護な親の子どもは、恋愛や人間関係でどんな問題を抱えやすいの?

過保護な子どもは、自分の気持ちがわからなくなったり、他人に依存しやすくなったり、長続きしない関係に悩むことが少なくありません。

親の過保護な行動はどんな影響を子どもに与えるの?

親の過保護な行動は、子どもが自分で決めたり挑戦したりする機会を奪い、自信喪失や人間関係のトラブルにつながる可能性があります。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 親の過保護とは?一見「優しさ」に見える愛情の裏側

- ・過保護の正体:親の「心配しすぎ」が生む行動パターン

- ・子どもの心に残るメッセージ:「私は一人では無理」

- ・親に悪意はない:愛情がすれ違う理由

- ○ 過保護が子どもの心に与える影響:自己肯定感と自立心の低下

- ・「自分で決められない」子どもが育つ背景

- ・「失敗=悪いこと」という思い込みが生まれる

- ・「誰かに認められないと不安」になる構造

- ○ 恋愛や人間関係に現れる影響:依存・支配・過度な気遣いのパターン

- ・「依存」タイプ:相手に自分の価値を委ねてしまう

- ・「支配」タイプ:相手をコントロールして安心を得ようとする

- ・「過度な気遣い」タイプ:嫌われたくない気持ちが自分を縛る

- ○ 過保護の影響から抜け出すために:自分軸を取り戻すステップ

- ・親の影響を「責めずに」理解することから始める

- ・自分の感情を言葉にして「自分軸」を育てる

- ・小さな挑戦を重ねて「自分を信じる力」を取り戻す

- ○ 親の過保護から自由になるために:心の自立を取り戻すカウンセリングのすすめ

親の過保護とは?一見「優しさ」に見える愛情の裏側

親が子どもを心配し、守りたいと思うのは自然な感情です。

「危ないことはさせたくない」「つらい思いをしてほしくない」という思いから、先回りして手を貸したり、子どもの選択を代わりに決めてしまうこともあるでしょう。

それは一見、深い愛情のように見えます。

けれども、その“優しさ”が積み重なると、子どもが「自分で考える」「自分で決める」経験を積む機会が少なくなってしまいます。

親の言うことが常に正しいと感じるうちに、「自分の考えを信じる力」が育ちにくくなるのです。

たとえ善意からの行動であっても、子どもが自立するための芽を知らず知らずのうちに摘んでしまうことがあります。

過保護な環境で育った子どもは、大人になっても「失敗が怖い」「他人に頼りすぎる」「自分の意見を言えない」といった傾向を持つことがあります。

本人にとっても親にとっても悪意がないのに、なぜこんなすれ違いが生まれるのでしょうか。

ここでは、親の過保護がどのように形成され、どんな心理的影響を子どもに与えるのかを少しずつ見ていきます。

過保護の正体:親の「心配しすぎ」が生む行動パターン

過保護とは、子どもの安全や幸福を願うあまり、親が必要以上に手を出してしまう状態を指します。

たとえば、子どもが転ばないように常に見張っていたり、友達とのトラブルを先に解決してあげたり、将来の進路まで親が決めてしまうなどです。

こうした行動は「愛情の表現」として始まることが多く、親自身も「子どものため」と信じています。

しかし、子どもが小さな成功や失敗を経験できないまま成長すると、失敗を恐れる心が強まり、挑戦への抵抗感が生まれます。

「うまくいかなかったらどうしよう」と考える癖がつき、結果的に行動が制限されてしまうのです。

親の不安が強いほど、その不安を埋めるために“守ること”を繰り返します。

けれど、それは子どもにとって“信頼されていない”という無意識のメッセージにもなりかねません。

過保護は愛情の裏返しでありながら、子どもの「自分でできる力」を育てにくくする行為なのです。

子どもの心に残るメッセージ:「私は一人では無理」

過保護な環境で育った子どもは、幼いころから「自分の考えより、親の言うことが正しい」と学びます。

その結果、自分の判断に自信を持てず、何かを決めるときも「これでいいのかな」と常に他人の顔色をうかがうようになります。

また、親がいつも助けてくれると、「失敗しても誰かが何とかしてくれる」という無意識の期待が生まれます。

それは安心感でもあり、同時に依存心にもつながります。

大人になってから恋人や友人に対して「見捨てられたくない」「嫌われたくない」と感じやすい人は、幼少期の過保護な環境が関係している場合があります。

「私は一人では無理」という思い込みは、自分の可能性を狭めてしまうもの。

本来持っている力を発揮するためには、まずそのメッセージに気づくことが大切です。

過保護の影響は、気づいた瞬間から少しずつ手放すことができます。

親に悪意はない:愛情がすれ違う理由

多くの親は、子どもを思う気持ちから過保護になります。

「自分が苦労した分、子どもには同じ思いをさせたくない」という思いは、ごく自然なものです。

しかし、親が不安や心配をコントロールできないまま“守る”を繰り返すと、子どもは「信頼されていない」と感じやすくなります。

これは、どちらが悪いという話ではありません。

親の世代もまた、過干渉や厳格な育て方の中で「愛情の表し方」を学んできた可能性があるからです。

つまり、親の過保護も“時代の連鎖”として続いているのです。

だからこそ、「親を責める」のではなく、「自分の中でどう影響しているか」を理解することが大切です。

親の愛情を否定せずに、自分の意思を少しずつ取り戻すこと。

それが、自立への第一歩になります。

過保護が子どもの心に与える影響:自己肯定感と自立心の低下

親の過保護な関わりは、子どもの「心の土台」に深く影響します。

たとえば、親が先回りして答えを出してしまうと、子どもは「自分で考える必要がない」と感じます。

同時に、「親がやる方が正しい」「自分の判断は間違っているかもしれない」と、無意識のうちに自分を過小評価するようになります。

このような環境で育つと、失敗することに強い恐怖を感じたり、自分の意見を主張することをためらうようになります。

表面上はおとなしく見えても、内側では「自信のなさ」や「不安」が常にくすぶっているのです。

また、親に依存する形で安心を得てきたため、大人になっても他人との関係の中で同じ安心感を求めようとします。

恋愛や仕事、人間関係の場面で「相手に頼りすぎてしまう」「自分の意見が言えない」「感情のバランスが崩れやすい」といった悩みが出てくるのは、まさにこの“心の土台”が揺らいでいるからです。

ここでは、過保護がどのように子どもの自己肯定感や自立心を弱めていくのか、その仕組みを具体的に見ていきましょう。

「自分で決められない」子どもが育つ背景

過保護な環境では、子どもが「自分で決める」経験を積みにくくなります。

親がいつも最善の選択をしてくれるため、子どもにとっては楽で安全な世界が広がります。

しかし、その快適さの裏で「判断力」や「責任感」を育てるチャンスが失われていきます。

「お母さんが決めたから」「お父さんが言うなら」という言葉が習慣になると、子どもは自分の意見を持つことに不安を感じるようになります。

そして大人になってからも、上司や恋人、友人など“誰かの意見”を軸に行動してしまうのです。

一見、協調的で人当たりが良いように見えますが、心の中では「本当はどうしたいのか」が分からずモヤモヤが残ります。

自分の選択に責任を持つ怖さと、自分を信じる力の弱さ――この二つが、過保護の中で静かに育っていくのです。

「失敗=悪いこと」という思い込みが生まれる

過保護な親ほど、子どもを失敗から遠ざけようとします。

転ばないように先に手を出す、困る前に助けてしまう──それは愛情の形でもありますが、子どもにとっては「失敗=してはいけないこと」という無言のメッセージになります。

失敗を経験しないまま育つと、「完璧でなければ認められない」というプレッシャーを感じやすくなります。

小さなミスで落ち込んだり、人に迷惑をかけることを極端に怖がったり。

そんな人ほど、恋愛でも「相手に嫌われたくない」「間違えたくない」と、自然体でいられなくなります。

本来、失敗は成長の過程であり、自信を育てるチャンスです。

けれど、過保護な家庭ではそのチャンスが奪われ、結果的に「挑戦しない」生き方が身についてしまうのです。

そしてその慎重さが、後の人間関係にも“距離を取りすぎる”傾向として現れます。

「誰かに認められないと不安」になる構造

過保護な家庭で育つ子どもは、親の期待に応えることで安心を得る経験を重ねてきました。

「いい子にしていれば褒めてもらえる」「親の言う通りにすれば安心できる」。

このパターンが続くと、“他人の承認”が自己価値の基準になってしまいます。

そのため、恋愛や職場でも「どう思われているか」が気になりすぎて、本音を出せなくなることがあります。

相手の顔色をうかがいすぎて疲れたり、自分を抑えすぎて関係がぎこちなくなったり。

承認を軸にした関係は、一見うまくいっているようでも、心の中ではいつも不安が消えません。

本当の安心は「他人が認めてくれること」ではなく、「自分で自分を信じられること」から始まります。

過保護によって失われた“自己信頼”を取り戻すには、まずその構造に気づくこと。

「誰かに愛されるため」ではなく、「自分を大切にするため」に動けるようになることが、次のステップです。

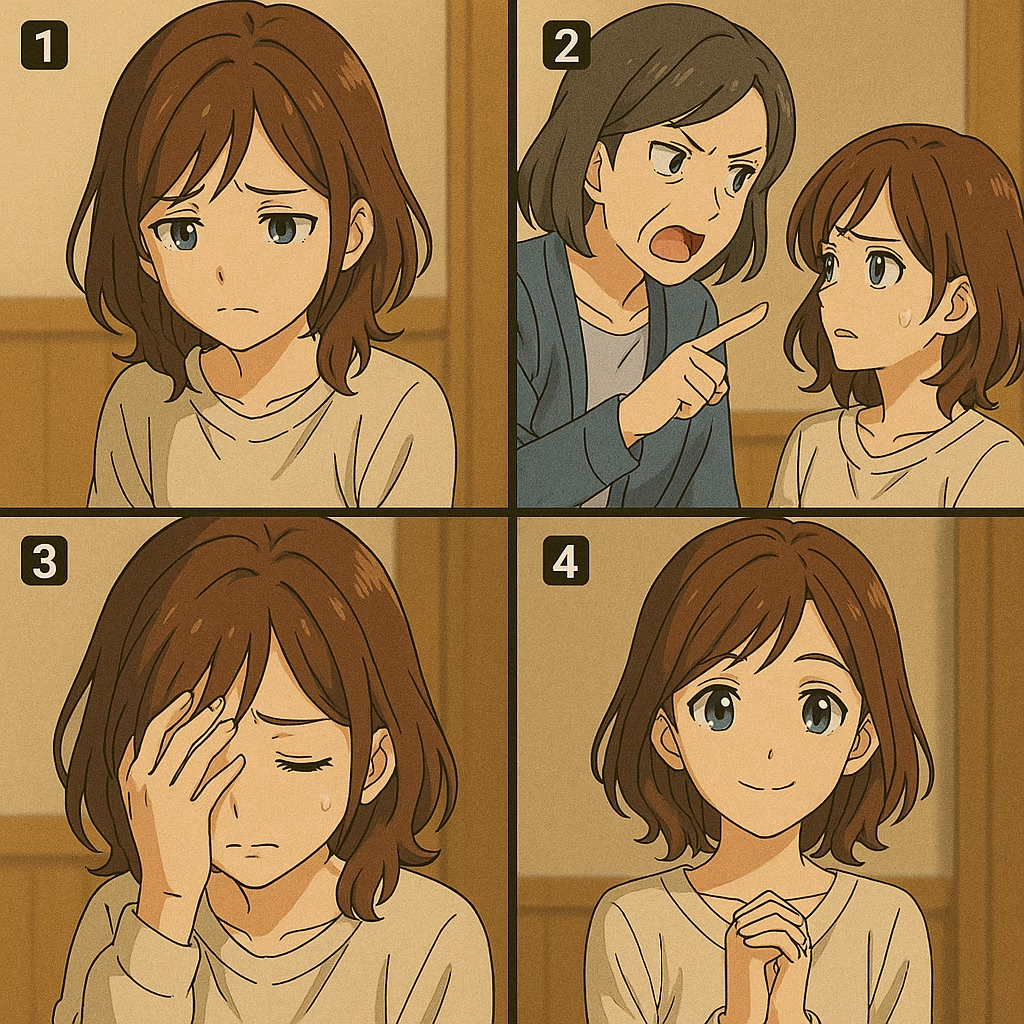

恋愛や人間関係に現れる影響:依存・支配・過度な気遣いのパターン

過保護な環境で育った人は、大人になってから恋愛や人間関係の中で、特有のパターンを繰り返すことがあります。

たとえば、相手に過度に尽くしてしまう人もいれば、逆に相手をコントロールしようとしてしまう人もいます。

どちらのタイプも根底には「自分が見捨てられたくない」「安心を他人に求めてしまう」という共通の心理があります。

過保護に育つと、子どもは自分の中に「依存」と「支配」の両方の要素を抱え込みやすくなります。

一方では、誰かに頼って安心したいという欲求があり、もう一方では、他人を思い通りに動かすことで安心を得ようとする。

このアンバランスな心の動きが、恋愛や友情の中でトラブルを引き起こすこともあるのです。

ここでは、過保護によって生まれやすい3つの関係性パターン――「依存」「支配」「過度な気遣い」――を取り上げ、それぞれの内面にどんな心理が隠れているのかを見ていきましょう。

「依存」タイプ:相手に自分の価値を委ねてしまう

過保護な環境で育った人は、幼いころから「誰かに助けられることで安心する」という経験を重ねてきました。

そのため、大人になっても他人の存在を“安全基地”のように感じやすくなります。

恋愛関係では「一人でいるのが怖い」「相手がいないと不安」といった依存的な感情が強くなりがちです。

相手からの返信が少し遅れるだけで不安になったり、嫌われたのではと過剰に反応してしまう。

そうした不安の裏には、「自分の存在価値を相手が決めている」という深い思い込みがあります。

本来、他人との関係は“支え合い”であって、“依存”ではありません。

しかし、過保護な環境で「自分で立つ力」を育てられなかった場合、他者との関係に自分の安定を求めてしまうのです。

依存傾向を和らげるには、「一人でも大丈夫」という小さな成功体験を積むことが大切です。

ほんの些細なこと――一人で出かける、一人で決める――その積み重ねが、他人に頼りすぎない自信を取り戻すきっかけになります。

「支配」タイプ:相手をコントロールして安心を得ようとする

過保護に育った人の中には、逆に「支配的」な関わり方をするタイプもいます。

一見、依存とは真逆に見えますが、どちらも「安心を相手に委ねている」という点では同じ構造です。

支配的な人は、相手を自分の思い通りにしようとすることで、心の不安をコントロールしようとします。

たとえば、「こうしてほしい」「こうあるべき」と強く主張したり、相手の行動を細かくチェックしたり。

裏を返せば、それだけ「相手が自分を離れていくこと」が怖いのです。

幼少期に親から過剰に守られ、常にコントロールされてきた経験があると、「支配される側」から「支配する側」へと無意識に立場を反転させることがあります。

相手を束縛してしまうと、一時的には安心できても、関係は次第に窮屈になっていきます。

本当の信頼は「相手を思い通りにすること」ではなく、「相手を信じて待てること」。

その違いを理解できるようになると、恋愛もより穏やかで対等な関係に変わっていきます。

「過度な気遣い」タイプ:嫌われたくない気持ちが自分を縛る

もう一つのパターンは、「相手に合わせすぎてしまう」タイプです。

このタイプは常に周りの空気を読み、相手の望む自分を演じようとします。

表面的には“優しい人”や“気が利く人”として評価されることが多いですが、内側では「本当の自分を出したら嫌われるのでは」という不安を抱えています。

幼いころ、親の顔色をうかがうことで安心を得てきた経験がある人に多く見られる傾向です。

「親をがっかりさせたくない」「怒られたくない」と感じながら育つと、自分の本音よりも他人の期待を優先する癖がつきます。

恋愛でも、相手に気を遣いすぎて疲れてしまったり、我慢が限界に達して突然関係を断ってしまうケースもあります。

過度な気遣いを手放すには、「自分を出しても大丈夫だった」という経験を重ねることが大切です。

最初は怖くても、少しずつ自分の本音を言葉にしてみることで、人との関係はむしろ深まっていきます。

“いい人”でいなくても愛される――その感覚を取り戻すことが、心の自由につながるのです。

過保護の影響から抜け出すために:自分軸を取り戻すステップ

親の過保護によって育まれた心理的な癖は、気づかないうちに大人になっても続いていることがあります。

恋愛や人間関係で同じようなパターンを繰り返してしまうのは、「心がまだ親との関係の延長にある」からです。

でも、これは決して悪いことでも、取り返しのつかないことでもありません。

なぜなら、その影響に“気づくこと”こそが、すでに抜け出す第一歩だからです。

過保護な親に育てられた人ほど、他人を大切にしすぎる傾向があります。

「自分の意見を押しつけたくない」「迷惑をかけたくない」と思う優しさがある反面、自分を後回しにしてしまう癖も強い。

その結果、心が疲れてしまったり、自分の本音が見えなくなることもあります。

過去を変えることはできませんが、“今の自分との向き合い方”は変えられます。

ここでは、過保護の影響から少しずつ離れ、自分らしい心の軸を取り戻すための3つのステップを紹介します。

それは、「親の影響を自覚する」「自分の感情を言葉にする」「小さな挑戦を重ねる」こと。

どれもすぐには完璧にできなくても、焦らず進めば、確実に心が軽くなっていく道です。

親の影響を「責めずに」理解することから始める

過保護の影響を受けてきた人がまず意識したいのは、「親を責めない」という姿勢です。

親もまた、自分なりの不安や過去の経験の中で子どもを守ってきた可能性があります。

「あなたのために」と言われて育った人ほど、その愛情を否定することに罪悪感を持ちやすいですが、理解と否定は別のものです。

過去の親の行動を「良い」「悪い」で判断するより、「自分にどう影響してきたか」を見つめることが大切です。

たとえば、「親がいつも先回りしてくれたから、失敗が怖くなった」――そのように“自分の気づき”として整理していくと、感情の絡まりが少しずつほどけていきます。

親の愛情をそのまま受け取りながらも、「今は自分の選択で生きていく」と決めること。

それが、過去と現在を優しく切り分ける第一歩になります。

自分の感情を言葉にして「自分軸」を育てる

過保護な環境で育つと、「自分の気持ちよりも、相手の期待を優先する」習慣が身についていることが多いです。

その結果、自分の本音が分からなくなったり、「何がしたいのか」がぼんやりしてしまうことがあります。

そんなときは、まず自分の感情を言葉にする練習から始めてみましょう。

たとえば、「本当はこう感じている」「今は少し疲れている」「これはうれしかった」といった小さな言葉でかまいません。

日記やメモに書き出すだけでも、自分の中に“感情の地図”ができていきます。

自分の気持ちを言葉にできるようになると、他人との関係でもブレにくくなります。

誰かに合わせるのではなく、「私はこう思う」と穏やかに伝えられるようになる。

それが、自分軸を取り戻す大切な土台です。

小さな挑戦を重ねて「自分を信じる力」を取り戻す

過保護の影響で失われた「自分でやってみる力」は、一気に取り戻すことはできません。

でも、日常の中で少しずつ“自分で選ぶ経験”を重ねていくことで、確実に育っていきます。

たとえば、今日のランチを自分で決める、休日の過ごし方を自分で考える、行ってみたい場所に一人で行ってみる。

どんなに小さなことでも、「自分で決めて行動した」という事実が、自信の芽になります。

うまくいかないことがあっても、それは失敗ではなく経験です。

その積み重ねが、他人に頼らずに自分を支える力につながります。

「誰かに守られる安心」ではなく、「自分を信じられる安心」へ――。

その変化こそ、過保護の影響を乗り越えた先にある本当の自立です。

親の過保護から自由になるために:心の自立を取り戻すカウンセリングのすすめ

親の過保護は、愛情の一つの形でありながら、子どもの心の中に「自分を信じる力」を育てにくくしてしまうことがあります。

その影響は成長してからも続き、恋愛や人間関係の中で「依存」「支配」「過度な気遣い」といった形で現れることも少なくありません。

でも、これは“性格の弱さ”ではなく、“育ちの中で身についた反応の癖”です。

過保護の影響に気づいたときこそ、心の自立を取り戻すチャンスです。

親を責めるのでも、過去を否定するのでもなく、「あの環境が自分に何を残したのか」を理解すること。

そして、そこから「これからどう生きていきたいのか」を見つめ直すことが、回復の始まりになります。

カウンセリングでは、この“心の整理”を安全な環境の中で行うことができます。

「親に支配されていた感覚が抜けない」「恋愛で同じ失敗を繰り返してしまう」「自分の意見を言うのが怖い」――そうした悩みを、一緒に言葉にしていく場所です。

話すことで、自分の内側にあった混乱や罪悪感が少しずつ整理され、やがて“自分の選択で生きる感覚”が戻ってきます。

過去に縛られずに生きていくことは、誰にでもできることです。

それは、“親から離れる”ことではなく、“自分の人生を選ぶ勇気”を取り戻すこと。

今のあなたに必要なのは、誰かに解決してもらうことではなく、安心して「自分の声を聞く時間」かもしれません。

カウンセリングは、その静かな時間を共に歩むサポートになります。

を軽くする方法-150x150.avif)