パワーハラスメントがキャリア形成を妨げる心理的ダメージ

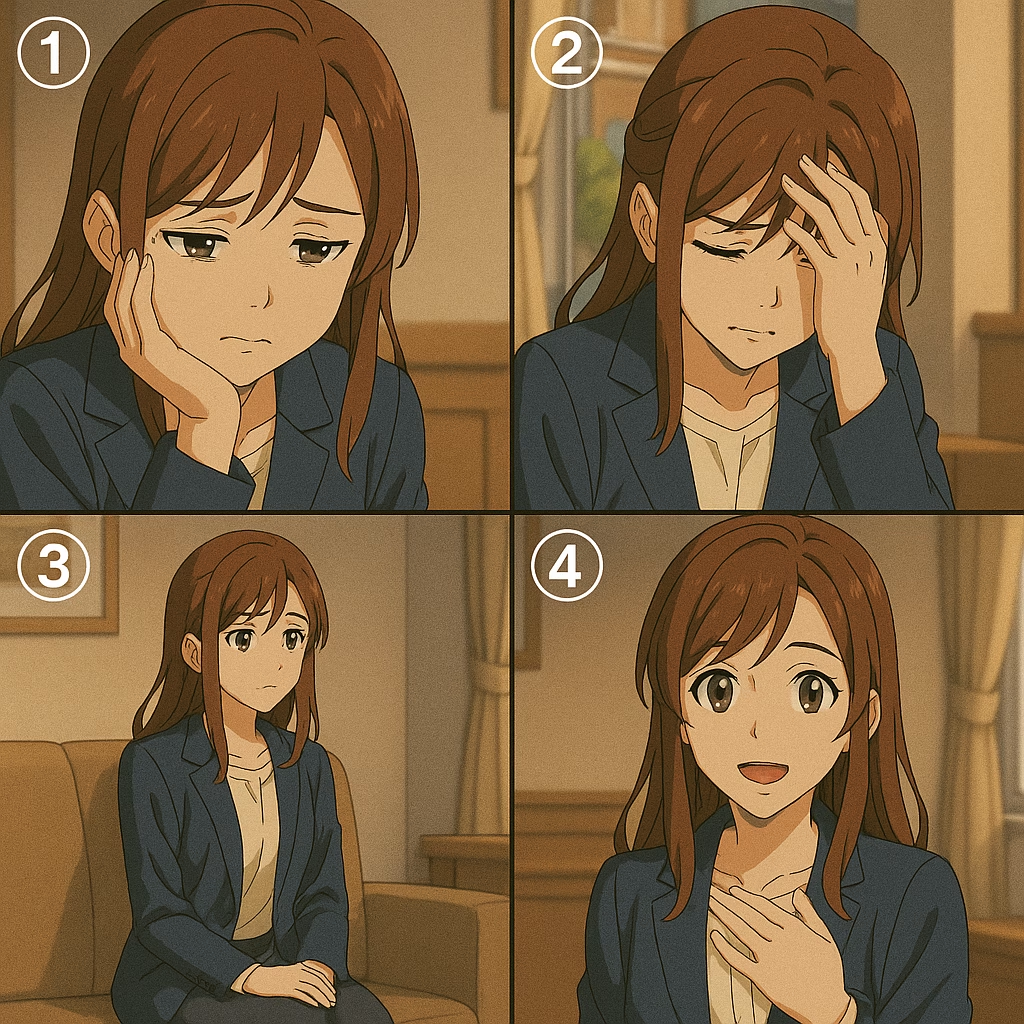

職場でのパワーハラスメントに悩んでいると、「自分が弱いからいけないのではないか」「我慢するしかないのではないか」と自分を責めてしまうことがあるかもしれません。けれども、パワハラの影響は決して小さなものではなく、誰にとっても深刻なダメージをもたらす可能性があります。

言葉や態度による圧力を受け続けることで、自分の意見を言いづらくなったり、仕事に向かう気力がなくなったりすることがあります。また、「どうせ自分にはできない」といった思考にとらわれ、挑戦の機会を避けてしまうことも珍しくありません。そうした積み重ねが、知らず知らずのうちにキャリアの選択肢を狭めてしまうのです。

パワハラは単なる一時的なストレスではなく、将来の可能性や自己成長を妨げる要因にもなり得ます。本記事では、パワハラがどのように心理的ダメージを生み、それがキャリア形成にどう影響するのかを丁寧に整理していきます。そして、そこから少しずつ自分を取り戻すための視点についてもご紹介していきます。

職場のパワハラが自分のキャリアに与える影響は何ですか?

パワハラは精神的なダメージをもたらし、自分の意見を言いづらくしたり仕事に対するやる気を失わせたりして、結果的にキャリアの選択肢を狭めてしまう可能性があります。

パワハラによる心理的ダメージはどのようにしてキャリアに影響しますか?

心理的ダメージにより、自信を失ったり挑戦を避けたりして、自己成長や将来のチャンスを逃すことになり、キャリア形成に悪影響を及ぼすことがあります。

どうすればパワハラの影響から少しずつ回復できますか?

自分の気持ちを整理し、信頼できる人に相談したり、必要なら専門的なカウンセリングを受けたりすることで、少しずつ自分を取り戻すことが可能です。

パワハラを受けたときにすべき最初の対処は何ですか?

まずは冷静に状況を整理し、安全な場所や信頼できる人に相談して、適切なサポートを得ることが大切です。

キャリアカウンセリングはどのように役立ちますか?

キャリアカウンセリングは、自分の気持ちや状況を整理し、新たな視点や具体的なアドバイスを受けることで、パワハラの影響から立ち直る手助けになります。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ パワハラがキャリア形成を妨げるのはなぜか?

- ・自信を失わせる「言葉の暴力」

- ・意欲を奪う「過度なプレッシャー」

- ・「沈黙」を強いる恐怖感

- ○ パワハラによる心理的ダメージとその深刻な影響

- ・自己肯定感の低下がもたらす悪循環

- ・不安と恐怖が生む「挑戦回避」

- ・身体症状として現れるストレス反応

- ○ パワハラがキャリア形成を阻む3つの理由

- ・昇進や評価のチャンスを逃す

- ・キャリアの選択肢が狭まる

- ・体調不良によるキャリアの中断

- ○ パワハラ被害から立ち直りキャリアを取り戻す方法

- ・気持ちを整理するために「話す」ことから始める

- ・セルフケアで「自分を取り戻す時間」を持つ

- ・未来を見据えて「キャリアの再設計」を行う

- ○ 「パワーハラスメントがキャリア形成を妨げる心理的ダメージ」を乗り越えるために

パワハラがキャリア形成を妨げるのはなぜか?

「職場でのパワーハラスメントがつらい」と感じながら働いている人は少なくありません。実際に、仕事中に厳しい言葉を浴びせられたり、無理な要求を突きつけられたりすると、単に「嫌な経験」として終わらず、自分のキャリア全体に影響を及ぼすことがあります。

パワハラによるダメージは、仕事のやる気を奪うだけでなく、自分の能力を信じられなくなる原因にもなります。「本当は挑戦してみたいことがあったのに、どうせ認めてもらえない」と考えて行動できなくなったり、「意見を言えばまた攻撃されるのでは」と恐れて黙り込んでしまったり…。その積み重ねが、未来の選択肢を狭めていくのです。

ここでは、パワハラがどのように心に影響を与え、それがキャリア形成を妨げる要因となるのかを一緒に考えていきましょう。

自信を失わせる「言葉の暴力」

パワハラの中でも特に多いのが、繰り返される否定的な言葉です。「何をやってもダメだ」「君には任せられない」といった言葉を日常的に浴びせられると、自分でも気づかないうちに「自分は本当に無能なのではないか」と感じ始めます。

人は評価されることで力を発揮する面がありますが、逆に否定され続けると能力を出せなくなります。自信を失うと新しい仕事に挑戦する気力も生まれず、「失敗したらまた責められる」と不安にとらわれてしまいます。その結果、成長の機会を逃し、キャリアアップから遠ざかってしまうのです。

否定の言葉は、心に見えない傷を残すもの。だからこそ「言われてつらい」と感じた時点で、それは小さな我慢で済む問題ではなく、キャリア形成に直結する大きなリスクだと受け止めてよいのです。

意欲を奪う「過度なプレッシャー」

パワハラは時に「結果を出せ」「もっと頑張れ」といった過剰な要求として現れます。一見すると「期待されている証拠」にも思えますが、度を越えたプレッシャーは心を追い込み、やる気を根こそぎ奪ってしまいます。

限界を超えたノルマや無理なスケジュールを押しつけられると、「どうせ達成できない」と思い込み、努力する前からあきらめるようになります。これは「学習性無力感」と呼ばれる心理状態で、自分の力ではどうにもならない経験を繰り返すうちに挑戦する気持ちを失ってしまうのです。

結果として、新しいスキルを身につけたり、キャリアを広げるための行動を起こす余力がなくなります。やる気が出ないのは本人の弱さではなく、過度なプレッシャーによる心理的ダメージの影響だと理解することが大切です。

「沈黙」を強いる恐怖感

もう一つの大きな影響は、「発言したら攻撃される」という恐怖心から意見を言えなくなることです。会議や日常のやり取りで「そんな考えは通用しない」「余計なことを言うな」と強い口調で否定される経験が続くと、次第に自分の考えを伝えるのが怖くなります。

意見を言わないことで、その場をやり過ごすことはできるかもしれませんが、同時に「積極的に関わらない人」という評価を受け、チャンスから外されるリスクが高まります。本来ならばアイデアを提案できる場面でも沈黙してしまうことで、自分の存在感が薄れ、キャリア形成の機会を逃してしまうのです。

恐怖心による沈黙は、自分を守るための自然な反応ですが、その結果として「自分らしく働く」ことが難しくなるのも事実。だからこそ、「声を奪われている」状況に気づくことがキャリアを守る第一歩になります。

パワハラによる心理的ダメージとその深刻な影響

パワハラが心に残す傷は、目に見えないだけに軽く扱われやすいものです。しかし、その影響は想像以上に根深く、日常生活やキャリア形成に長期的な悪影響を及ぼします。単なる「嫌な思い出」ではなく、自分の価値観や働き方そのものを揺るがす出来事になり得るのです。

強い叱責や侮辱的な態度を受け続けると、人は少しずつ自信を失い、「自分はダメな人間だ」という思考に支配されやすくなります。また、身体的には眠れなくなったり、食欲がなくなったりと、自律神経に影響を及ぼすことも珍しくありません。さらに、気持ちが不安定になることで人間関係にも悪影響が広がり、「仕事=苦しい場所」という認識が強まってしまいます。

ここでは、パワハラが引き起こす心理的ダメージを3つの視点から見ていきましょう。

自己肯定感の低下がもたらす悪循環

パワハラを受けることで最も大きな影響を受けるのが、自己肯定感です。日常的に「君は使えない」「努力が足りない」と言われ続けると、本来持っていた自分の強みや成果を見失ってしまいます。

自己肯定感が下がると、行動にもブレーキがかかります。例えば、「昇進試験を受けたい」と思っていても、「どうせ落ちるに決まっている」と挑戦すらしなくなるのです。さらに、その行動のなさをまた「やる気がない」と批判されることで、ますます自分を責める悪循環に陥ります。

こうした流れは、本人の能力不足ではなく、環境からの否定によって作られる心理的パターンです。自分を肯定できなくなることは、キャリアを伸ばすどころか、現状を維持することさえ難しくしてしまう要因となります。

不安と恐怖が生む「挑戦回避」

パワハラを経験すると、「また怒られるのでは」「自分の言動で迷惑をかけるのでは」という不安が強まります。その結果、新しいことに挑戦する意欲を失い、安全な範囲でしか動けなくなります。

本来、キャリア形成には「新しいスキルに取り組む」「責任のある仕事を引き受ける」といった挑戦が欠かせません。しかし、不安と恐怖が強いと「自分には荷が重い」「やめておいた方が無難だ」と考え、成長のチャンスを自ら手放してしまうのです。

こうして挑戦を避ける行動が習慣化すると、周囲からも「積極性がない人」と評価されてしまう危険があります。これは本人の意欲不足ではなく、パワハラによる心理的影響であることを理解する必要があります。

身体症状として現れるストレス反応

心理的ダメージは心だけでなく、体にも表れます。強いストレスを受け続けると、自律神経が乱れて睡眠障害や頭痛、胃痛などを引き起こすことがあります。中には出勤前になると体が重くなり、「仕事に行くだけで動悸がする」といった症状が出る人もいます。

このような身体反応は「気のせい」ではなく、脳や神経が過剰にストレスを受けているサインです。放置すると慢性的な体調不良につながり、結果的に仕事のパフォーマンスが低下します。

心と体は切り離せないため、心理的ダメージを軽視することは、自分の健康全体を危険にさらすことにつながります。身体に出るサインを見逃さずに「これはストレスからきている」と気づくことは、キャリアを守る第一歩でもあるのです。

パワハラがキャリア形成を阻む3つの理由

心理的ダメージが積み重なると、「気持ちが落ち込む」だけでは終わらず、キャリアの歩みに直接ブレーキをかけるようになります。昇進や異動、スキル習得など、本来ならキャリアを広げるための機会を活かせなくなってしまうのです。

例えば、自信を失ったままでは「やりたい」と思っていたことに挑戦できず、職場での評価も高まりません。不安や恐怖が強いと「目立たないように動こう」として、自分からチャンスを遠ざけてしまうこともあります。さらに、体調不良が続けば「仕事を続けること自体が難しい」と感じ、転職やキャリアチェンジを余儀なくされるケースも少なくありません。

ここでは、パワハラがキャリア形成を阻む具体的な3つの理由について考えていきましょう。

昇進や評価のチャンスを逃す

キャリアを築いていく上で大切なのは、成果を積み重ねることだけでなく、周囲からの評価を受けることです。しかしパワハラを受けている環境では、自分の力を発揮できず、結果的に評価の機会を逃してしまいます。

例えば、会議で良いアイデアがあっても「どうせ否定される」と考えて発言しないまま終わってしまう。あるいは、新しいプロジェクトに声をかけられても「失敗したらまた責められる」と不安で断ってしまう。こうした選択の積み重ねが、「挑戦しない人」という評価につながり、昇進や昇格の道を閉ざしてしまうのです。

本当は能力があるのに、環境によって可能性を封じ込められるのはとてももったいないこと。だからこそ「評価されないのは自分のせい」と一方的に思い込まず、背景にパワハラがあることに気づくことが大切です。

キャリアの選択肢が狭まる

パワハラによる恐怖や不安は、将来の選択肢を自分で狭めることにつながります。本来なら「異動して新しい分野に挑戦してみたい」「資格を取ってスキルを広げたい」と思っていたのに、「自分には無理」と決めつけて諦めてしまうのです。

また、転職を考える場面でも「どこに行っても同じように否定されるのでは」と不安が強まり、一歩を踏み出せない人もいます。その結果、心身の負担を抱えたまま同じ環境にとどまり、キャリアの停滞を招いてしまいます。

キャリア形成は「環境が与えてくれるもの」ではなく「自分で選び取るもの」ですが、パワハラはその主体性を奪い去ってしまうのです。つまり、本人の能力や努力ではなく、心理的ダメージが未来を制限してしまうのです。

体調不良によるキャリアの中断

心のダメージが蓄積すると、最終的に体の不調として現れます。睡眠不足や食欲不振、慢性的な疲労感などが続くと、仕事に集中できずパフォーマンスが落ちてしまいます。中には出勤そのものがつらくなり、休職や退職を選ばざるを得ない人もいます。

これは「根性が足りない」からではなく、脳と体が過度のストレスに悲鳴を上げているサインです。一度キャリアを中断すると、復帰に時間がかかり、その間に同僚との差が広がってしまうこともあります。

つまり、パワハラは心理的な傷にとどまらず、生活全体に影響を及ぼし、キャリアの継続性そのものを揺るがしてしまうのです。だからこそ、体に出るサインを軽視せず、早めに対策を取ることが重要です。

パワハラ被害から立ち直りキャリアを取り戻す方法

パワハラによる心理的ダメージは深刻で、キャリア形成を大きく妨げる要因になります。しかし、そこから立ち直り、自分らしいキャリアを再び築き直すことは不可能ではありません。大切なのは「自分を責めないこと」と「一人で抱え込まないこと」です。

パワハラは被害者の責任ではなく、加害する側の問題です。それでも被害を受けた人は「自分が弱かったから」「耐えられなかったから」と考えがちです。この思い込みが回復を遅らせる要因になります。まずは「つらいと感じて当然」「これ以上は無理と思ってよい」という自己承認が、立ち直りの第一歩になります。

また、信頼できる人に話すこと、相談窓口を利用すること、カウンセリングなど専門家のサポートを受けることも有効です。視点を変えることで、「自分にはまだ未来がある」「やり直せる」という実感を持てるようになります。ここでは、パワハラから立ち直り、キャリアを取り戻すための3つの具体的な方法を紹介します。

気持ちを整理するために「話す」ことから始める

パワハラを経験すると、心の中に「悔しさ」「恐怖」「無力感」など多くの感情が渦巻きます。そのまま抱え込むと、頭の中で反芻し続けてしまい、さらに心が疲弊してしまいます。だからこそ、まずは「話すこと」で気持ちを外に出すことが大切です。

信頼できる友人や家族に「実はこんなことがあって」と打ち明けるだけでも、気持ちは少し軽くなります。また、専門の相談窓口やカウンセラーに話すことで「それはあなたのせいではない」という言葉を受け取れるのも大きな支えになります。自分ひとりでは歪んでしまう視点を、第三者が修正してくれるのです。

「弱音を吐くなんて…」とためらう人も多いですが、弱音ではなく“回復のための第一歩”です。声に出すことで気持ちを整理し、客観的に状況を捉えられるようになれば、少しずつ前に進む力を取り戻せます。

セルフケアで「自分を取り戻す時間」を持つ

パワハラにより心身がすり減った状態では、何をするにも力が出ません。そんなときは、無理に頑張るのではなく「セルフケア」でエネルギーを取り戻すことを優先しましょう。

例えば、軽い運動をして体をほぐす、日記を書いて気持ちを言葉にする、好きな音楽を聴くなど、小さな習慣でも効果があります。特に「眠る」「食べる」といった基本的な生活習慣を整えることは、心の回復に欠かせません。

セルフケアを通して「自分のための時間を持つ」ことは、失われた自己肯定感を回復させる一歩になります。仕事で否定され続けていたとしても、「ここでは自分を大切にできる」という感覚を持つだけで、心の土台は少しずつ安定していきます。自分をいたわる行為は甘えではなく、再出発のための準備です。

未来を見据えて「キャリアの再設計」を行う

回復の土台ができたら、次は「これからどんなキャリアを歩みたいか」を見つめ直す段階に進みましょう。パワハラによって傷ついた過去は変えられませんが、その経験を糧にして「自分が大切にしたい働き方」を改めて考えることができます。

「どんな環境なら安心して働けるか」「自分の強みを発揮できる仕事は何か」といった視点で整理すると、キャリアの再設計がしやすくなります。場合によっては転職やスキルアップの学習を選ぶこともあるでしょう。それは逃げではなく、「自分を守りながら成長するための戦略」です。

未来を見据えたキャリアの再設計は、不安よりも希望を育ててくれます。過去の経験を抱えながらも、「これからの自分にはまだ可能性がある」と感じられるようになれば、キャリア形成の歩みを再び前に進めることができます。

「パワーハラスメントがキャリア形成を妨げる心理的ダメージ」を乗り越えるために

パワハラによる心理的ダメージは、ただの一時的なストレスではなく、長期的にキャリア形成を妨げる深刻な要因になり得ます。自信を失い、挑戦の機会を逃し、体調不良にまでつながることもあります。しかし、それは「自分が弱いから」ではありません。誰にとっても耐え難い状況であり、環境の問題が大きいのです。

大切なのは「一人で抱え込まないこと」。気持ちを整理して話すこと、セルフケアで自分を取り戻すこと、そして未来を見据えてキャリアを再設計することが、再出発のステップになります。

もし今、職場でのパワハラによって心がすり減り、「もうどうすればいいのかわからない」と感じているなら、カウンセリングを利用するのも一つの選択です。安心できる環境で気持ちを言葉にすることで、自分の心を守りながら新しいキャリアの道を描く力を取り戻せます。

あなたのキャリアは誰かに壊されるものではなく、自分自身で築き直していけるものです。その一歩を踏み出すサポートとして、リ・ハートのカウンセリングを活用してみませんか。

を軽くする方法-150x150.avif)