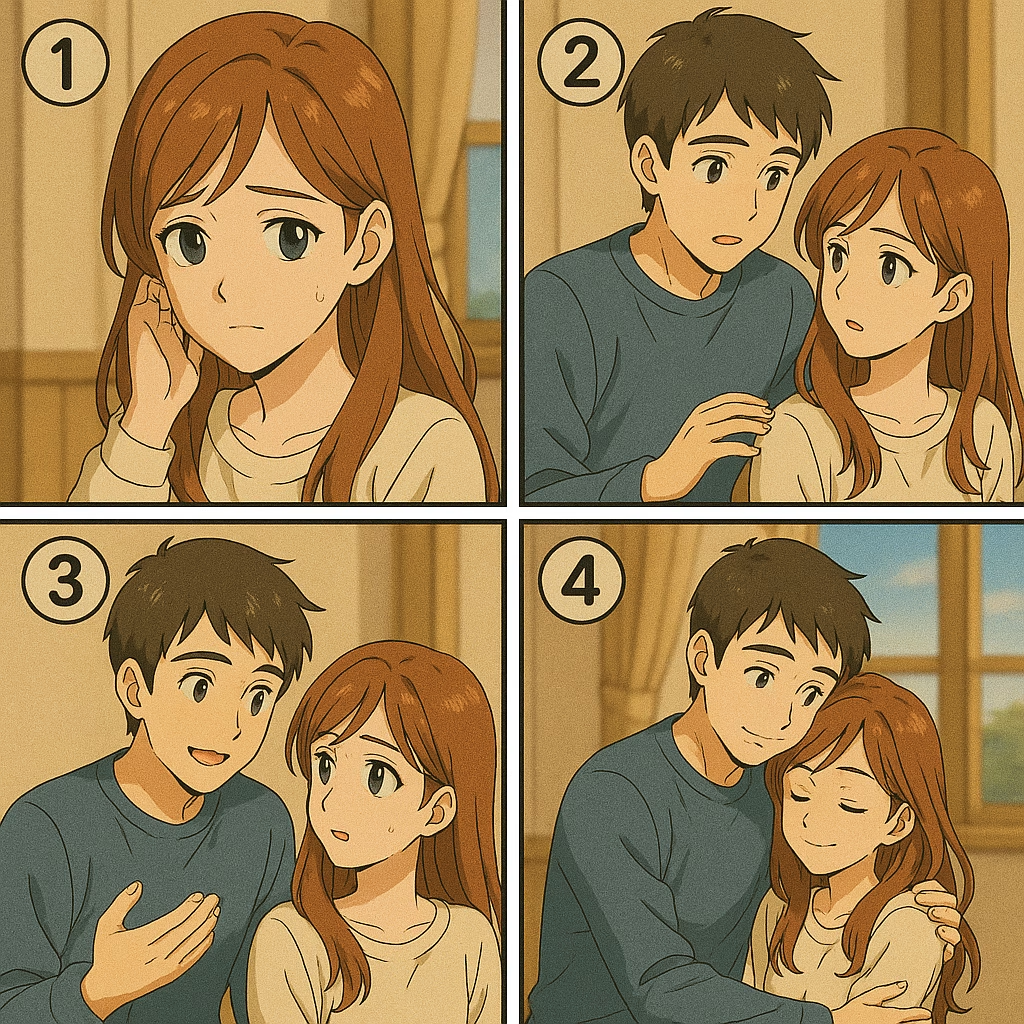

不安障害が恋愛や結婚生活を不安定にする理由

恋愛や結婚生活は、本来お互いに安心感や喜びを与え合う大切な関係です。ところが、不安障害を抱えていると「相手に嫌われたらどうしよう」「小さな誤解が大きなトラブルになるのでは?」といった過剰な心配にとらわれやすくなります。

その結果、確認のために何度も連絡してしまったり、逆に不安から距離を置いてしまったりと、関係を不安定にしてしまう行動が生まれることがあります。本人にとっては「安心したい」という切実な思いからの行動ですが、パートナーにとっては「信じてもらえていない」「重く感じる」と受け取られてしまうことも少なくありません。

しかし大切なのは、不安障害そのものが「心の仕組み」によるものであり、本人の努力不足や性格の弱さではないという理解です。パートナーがこの点を知り、支え合う姿勢を持つことで、不安に揺らぎやすい関係も少しずつ安定していきます。

この記事では、不安障害が恋愛や結婚生活を不安定にする理由を分かりやすく解説するとともに、パートナーとの理解と協力を通じて安定した関係を築くための方法についても紹介していきます。

浮気・すれ違い・価値観の違い…それでも関係は変えられる:夫婦カウンセリング事例集

不安障害が恋愛や結婚生活に与える影響は何ですか?

不安障害は、パートナーに嫌われることや誤解が大きなトラブルになることへの過剰な心配から、連絡の頻度や距離の取り方に偏りを生じさせ、関係の安定を妨げることがあります。

不安障害を持つ人が恋愛や結婚において気をつけるべきことは何ですか?

不安障害の人は、自分の心の仕組みを理解し、無理に安心を求めすぎず、パートナーとのコミュニケーションにおいても過剰な行動を避けることが大切です。

パートナーが不安障害を理解しサポートするにはどうすれば良いですか?

パートナーは、不安障害は性格や努力不足ではなく心の仕組みだと理解し、共感と支え合いの気持ちを持つことが重要です。

不安障害と戦うためにはどんな対策が有効ですか?

専門家の助けを借りるカウンセリングや、ストレス管理、リラクゼーション法を取り入れることが効果的です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 不安障害は恋愛や結婚生活に影響を与える?

- ・小さな出来事が大きな不安に変わる

- ・「安心したい気持ち」が裏目に出る

- ・パートナーの理解が大きな支えになる

- ○ 恋愛や結婚生活が不安定になりやすい理由

- ・相手への依存が強くなりやすい

- ・過剰な不安が疑いにつながる

- ・将来への過剰な心配が重荷になる

- ○ 不安が不安を呼ぶ悪循環に陥るとき

- ・安心を求めすぎて相手を追い詰める

- ・相手の行動を誤解してしまう

- ・不安を隠すことでさらに孤独になる

- ○ パートナーの理解と協力で関係は安定していく

- ・安心を言葉で伝える習慣を持つ

- ・不安を否定せずに受け止める

- ・一緒に安心できる工夫を探す

- ○ 一人で抱え込まず、支え合いながら歩んでいく

不安障害は恋愛や結婚生活に影響を与える?

恋愛や結婚生活は、多くの人にとって「安心できる居場所」であってほしいものです。けれど、不安障害を抱えていると、その安心を素直に感じ取ることが難しくなる場合があります。たとえば、恋人からの返信が少し遅れるだけで「嫌われたのではないか」と強く不安になったり、パートナーのちょっとした言葉に「本音は違うのでは」と疑いを持ってしまったり。

こうした思考や感情は、本人にとっては「ごく自然に浮かんでくるもの」ですが、相手にとっては理解しにくいことも多いでしょう。その結果、「不安を和らげたい」という気持ちから取った行動が、かえって関係を揺らす原因になることもあります。

この記事では、不安障害が恋愛や結婚生活を不安定にする背景をやさしくひも解きながら、「どうすればお互いが理解し合えるか」というヒントを探っていきます。

小さな出来事が大きな不安に変わる

不安障害の特徴のひとつに「小さな出来事を大きく受け止めてしまう」という傾向があります。たとえば、相手が忙しくて返信できなかっただけなのに、「無視された」と感じてしまい、不安が一気に膨らむのです。

この不安は頭の中でぐるぐる回り、冷静な判断を奪ってしまいます。その結果「どうして返事してくれないの?」と責めるように聞いてしまったり、逆に怖くなって距離を置いたりと、行動が極端になりやすいのです。

こうした流れが続くと、相手も「何をしても疑われる」と感じて疲れてしまいます。でも大切なのは、不安障害の人自身が「自分がそういう受け取り方をしやすい」という傾向に気づくこと。気づくことで「これは自分の不安が強くしているのかも」と考え直せる余地が生まれます。

「安心したい気持ち」が裏目に出る

不安障害を抱える人にとって、パートナーに「愛されている」と確認したい気持ちはとても自然なことです。けれど、その確認が何度も続くと「信じてもらえていない」と相手は感じてしまい、関係がぎくしゃくしがちです。

たとえば、「本当に好き?」と繰り返し聞いたり、「浮気してないよね」と確認したり。本人は安心したくて聞いているのですが、相手にとっては「疑われている」と受け取られやすいのです。

ここで大事なのは「安心を求めること自体は悪くない」という理解です。ただし、その表現の仕方を工夫することで、相手との関係を守りながら自分の気持ちを落ち着けることができます。たとえば「今日はちょっと不安が強いんだ」と伝えるだけでも、パートナーは「疑われている」ではなく「支えてほしい」と受け止めやすくなります。

パートナーの理解が大きな支えになる

不安障害が恋愛や結婚生活に影響するのは事実ですが、すべてがネガティブに働くわけではありません。むしろ、パートナーが「これは不安障害の影響なんだ」と理解してくれるだけで、関係は驚くほど安定することがあります。

「不安を抱えてしまうのは性格の弱さではなく、心の仕組みの問題なんだ」と知ってもらえると、相手は「どう支えたらいいか」という視点で関わってくれるようになります。たとえば「返事が遅れそうなときは事前に一言伝える」「不安な気持ちを否定せずに受け止める」など、小さな工夫が信頼感を育てていきます。

不安をなくすことは簡単ではありませんが、「理解してくれる人がいる」という安心は、不安障害を持つ人にとって何よりの支えになります。恋愛や結婚生活を守るうえで、パートナーの理解は欠かせないカギなのです。

恋愛や結婚生活が不安定になりやすい理由

不安障害を抱えていると、恋愛や結婚生活において「普通なら軽く流せる出来事」が、心の中では大きな問題に感じられてしまいます。パートナーの小さな行動や言葉に過敏になり、心配が止まらなくなると、安心したい気持ちから行動が極端になってしまうこともあります。

「もっと信じたいのに、どうしても疑ってしまう」――こうした矛盾が続くと、関係は少しずつ不安定になります。そしてその不安定さが、本人をさらに追い詰めるという悪循環につながってしまうのです。

ここでは、不安障害が恋愛や結婚生活にどのような形で影響するのか、代表的な理由を具体的に見ていきましょう。

相手への依存が強くなりやすい

不安障害の人は「自分ひとりでは心配を処理できない」と感じやすく、恋人や配偶者に強く依存してしまう傾向があります。たとえば、「今すぐ会いたい」と強く求めたり、常に一緒にいないと落ち着けないと感じたりすることがあります。

この依存は決して「わがまま」ではなく、強い不安をやわらげようとする自然な反応です。ただ、相手にとっては「束縛されている」と感じることもあり、結果的に関係のバランスが崩れやすくなります。

依存が強くなりすぎると、相手に少しでも距離を置かれるだけで「もう嫌われたのかも」と不安が爆発してしまうことも。依存と距離の揺れ動きが繰り返されることで、恋愛や結婚生活に安定感を保つのが難しくなってしまうのです。

過剰な不安が疑いにつながる

不安障害を抱える人は、心の中で「最悪のシナリオ」を思い描きやすい傾向があります。そのため、恋人や配偶者に対しても「浮気しているのでは」「本当はもう気持ちが冷めているのでは」といった疑いが自然に浮かんでしまうのです。

もちろん、相手を疑いたいわけではありません。むしろ「信じたいのに信じきれない」というジレンマが本人を苦しめます。けれど繰り返し確認したり問いただしたりする行動は、相手にとっては「信用されていない」と感じられてしまい、関係をぎくしゃくさせます。

こうした疑いは、本人にとっては不安を少しでも減らすための行動ですが、結果的に安心感を得るどころか関係を不安定にする大きな要因になってしまうのです。

将来への過剰な心配が重荷になる

不安障害を持つ人は「まだ起きていない未来」に強く心配を抱きやすい特徴があります。恋愛では「結婚してもうまくいくのだろうか」、結婚生活では「この先、家庭を支えていけるのだろうか」「子育てで失敗しないだろうか」といった心配が尽きません。

未来を考えること自体は悪いことではありませんが、不安障害の場合はその心配が現実以上に大きく膨らみ、日常生活にも影響を与えます。そしてその不安をパートナーに繰り返し相談したり、悲観的な見通しばかりを話してしまったりすると、相手は「自分も不安に巻き込まれてしまう」と感じて疲れてしまいます。

こうして「安心したい」気持ちが、かえってパートナーの心の負担になり、関係の安定を妨げる原因となるのです。

不安が不安を呼ぶ悪循環に陥るとき

恋愛や結婚生活の中で、不安障害を抱える人が「安心したい」と行動に移すことはとても自然なことです。しかし、その行動が思ったように受け止められず、パートナーにとって負担や誤解となることも少なくありません。結果として、安心を求める気持ちが逆に不安を強め、関係の中に悪循環が生まれてしまうのです。

この悪循環は、一度始まるとお互いの気持ちをすれ違わせやすくします。本人は「理解してほしい」と思っているのに、パートナーは「信用されていない」と感じてしまう。そのギャップが積み重なり、気づかぬうちに二人の距離が広がっていきます。

ここでは、不安障害が恋愛や結婚生活で悪循環をつくり出す代表的なパターンを3つ紹介します。これを知っておくことで、「なぜこんなにすれ違うのか」という疑問に少し光を当てることができます。

安心を求めすぎて相手を追い詰める

不安を感じたとき、多くの人はパートナーに「大丈夫だよ」と言ってほしいものです。不安障害を抱える人にとっては、その欲求が特に強く表れる傾向があります。繰り返し「本当に好き?」「浮気してないよね?」と確認するのも、その安心を求める気持ちの表れです。

しかし、その頻度が高くなると、パートナーは「信用されていない」と感じてしまいます。最初は優しく答えてくれていても、次第に「何度言っても伝わらない」と疲れを感じてしまうのです。本人はただ「不安を和らげたい」だけなのに、結果的には相手を追い詰めることになり、二人の間に距離ができてしまいます。

こうして「安心したい」という気持ちが逆に「安心を失う結果」につながる――これが悪循環の始まりです。

相手の行動を誤解してしまう

不安障害を抱える人は、相手の行動や言葉を「裏があるのでは」と深読みしてしまうことがあります。たとえば、仕事で忙しくて連絡が遅れただけなのに「わざと無視している」と思ってしまったり、ちょっとした表情の変化を「自分に飽きている証拠だ」と受け取ってしまったり。

こうした誤解は本人の中ではとてもリアルで強い感覚です。しかし、相手にとっては「事実と違うことを疑われている」と感じられ、心に距離を生みます。そして相手が距離を取るほど「やっぱり何か隠している」と不安が増し、さらに誤解を強めてしまうのです。

「誤解が距離を生み、距離がさらなる誤解を生む」――これもまた、悪循環の典型的なパターンといえます。

不安を隠すことでさらに孤独になる

一方で、不安を強く感じながらも「重いと思われたくない」「迷惑をかけたくない」という気持ちから、不安を隠してしまう人もいます。表面上は平気を装っていても、心の中では不安がどんどん膨らみ、苦しさを抱え込んでしまうのです。

その結果、パートナーは「何を考えているのかわからない」と感じ、さらに距離が広がります。本人は「わかってほしい」のに伝えられず、孤独感が増していく。このパターンも悪循環を強める原因のひとつです。

不安を隠すことは一時的に関係を守るように見えて、実は「理解し合うチャンス」を失わせてしまいます。打ち明けられない孤独は、不安障害をさらに強くする要因にもなりかねません。

パートナーの理解と協力で関係は安定していく

不安障害が恋愛や結婚生活に影響を与えることは確かです。しかし、それは必ずしも「関係が壊れてしまう」という結末を意味するものではありません。むしろ、お互いが理解し合い、工夫を積み重ねることで、以前よりも深い信頼関係を築くことも可能です。

大切なのは「不安をなくすこと」よりも「不安と一緒に生きながら、安心できる関係を育てていく」という視点です。パートナーが理解を示してくれることで、本人は「自分は受け入れられている」と感じられ、不安がやわらぎやすくなります。そして本人が安心して気持ちを共有できるようになれば、誤解や悪循環も少しずつ減っていくのです。

ここでは、不安障害と向き合いながら恋愛や結婚生活を安定させるために大切なポイントを3つ紹介します。

安心を言葉で伝える習慣を持つ

不安障害を抱える人にとって、パートナーからの「大丈夫だよ」「ちゃんと想っているよ」という言葉は大きな安心につながります。たとえ相手が本心で思っていても、言葉にして伝えなければ本人には届きにくいことがあります。

そこで大切なのは、「言わなくてもわかるだろう」という考えを手放し、意識的に言葉で気持ちを伝える習慣を持つことです。特別な言葉でなくても「今日も一緒にいて楽しいよ」「ありがとう」といったシンプルな表現で十分です。

こうした言葉の積み重ねは、不安を軽くするだけでなく、関係全体に安心感を広げます。相手が安心すればするほど、疑いや確認も減り、お互いに余裕を持って関われるようになっていくのです。

不安を否定せずに受け止める

パートナーが不安を打ち明けたとき、「そんなの考えすぎだよ」「気にしなくていい」と軽く流してしまうと、本人は「理解してもらえなかった」と感じてしまいます。否定された気持ちは不安をさらに強め、悪循環の再発につながりかねません。

大事なのは、不安を「なくそう」とするのではなく、「そう感じているんだね」と受け止めることです。受け止められるだけで、不安障害を持つ人は「理解された」と安心できます。

もちろん、相手にとって負担に感じる場面もあるでしょう。その場合も、「聞くのがつらい」と正直に伝えつつ「でも気持ちは大事に思っているよ」と言葉を添えるだけで印象は大きく変わります。受け止めの姿勢は、信頼関係を強くするための土台になるのです。

一緒に安心できる工夫を探す

不安障害を抱える人にとって「自分だけで不安を抱え込まない」ことはとても重要です。そのためには、パートナーと一緒に安心できる工夫を考えることが効果的です。たとえば「連絡が遅くなるときは一言伝える」「不安が強い日は正直に話す」「一緒にリラックスできる習慣を持つ」といったシンプルな約束を決めるだけでも大きな安心につながります。

この「安心のルール作り」は、二人の関係を守る盾のようなものです。お互いが協力して実践することで、関係が安定するだけでなく、「二人で乗り越えている」という連帯感も育ちます。

小さな工夫の積み重ねが、不安障害に揺らぎやすい関係を「支え合える関係」へと変えていくのです。

一人で抱え込まず、支え合いながら歩んでいく

不安障害は、恋愛や結婚生活に少なからず揺らぎをもたらすことがあります。けれど、それは「関係が壊れる」ことを意味するのではなく、「支え合い方を工夫するチャンス」でもあります。小さな安心の言葉や、不安を否定せずに受け止める姿勢、一緒に工夫を探す取り組みは、確実に信頼を深めてくれます。

同時に、無理にすべてを二人だけで解決しようとしなくても大丈夫です。ときには専門家に相談することで、第三者の視点から冷静なアドバイスを得られたり、不安の根本を理解しやすくなったりします。パートナーと一緒にカウンセリングを受けることで、「どう支えればいいか」がより具体的に見えてくることもあります。

大切なのは「自分たちの関係には可能性がある」と信じること。完全に不安を消し去ることは難しくても、不安を抱えながらも安心を育てていく関係は十分に築けます。もし今、不安の悪循環にとらわれていると感じているなら、少しずつできることを試しながら、必要なら専門家のサポートを取り入れてみてください。あなたとパートナーの関係は、不安を超えてもっと安定し、温かいものへと育っていくはずです。

を軽くする方法-150x150.avif)