HSPがキャリア形成で直面する「人間関係の壁」

キャリアを築いていくうえで、スキルや成果と同じくらい大切になるのが「人間関係」です。特に職場という場では、上司や同僚との関わり方がそのまま働きやすさに直結します。けれどもHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の人にとって、この人間関係はしばしば大きな壁となって立ちはだかります。

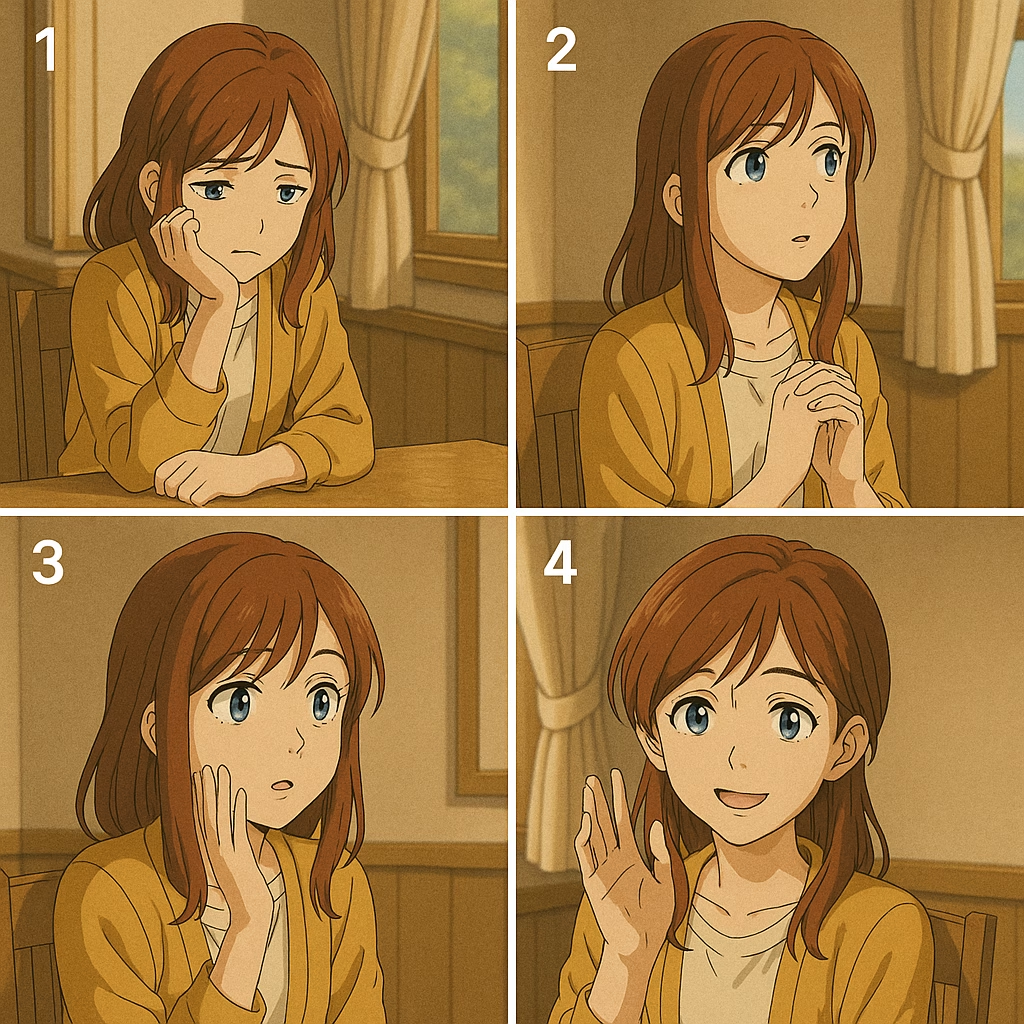

なぜなら、HSPは周囲の空気や人の感情を敏感に察知する力を持っているため、他の人なら流せるような小さな出来事にも心が揺さぶられてしまうことがあるからです。例えば、上司のちょっとした言葉のトーンを「自分への不満では?」と受け取ってしまったり、同僚の曖昧な態度を「嫌われてしまったのでは」と過剰に気にしてしまったり。その結果、必要以上に自分を抑えて振る舞い、エネルギーを消耗してしまうのです。

本来なら得意分野で力を発揮できる場面でも、心が人間関係に引っ張られてしまい、自分の能力や強みを十分に出せない。こうした状況が続くと、「自分は職場でやっていけるのだろうか」という不安や、「人と関わることが怖い」という気持ちにもつながってしまいます。

一方で、この敏感さは弱みだけではなく、共感力や気配り、洞察力といった大きな強みとしても働きます。だからこそ大切なのは、この「人間関係の壁」をどう避けるかではなく、どううまく向き合い、乗り越えていくかを考えること。そこにHSPが自分らしくキャリアを築いていくためのヒントが隠されています。

職場・人間関係・自己否定…HSP女性が抱える悩みと電話カウンセリングの効果

HSPの人が職場の人間関係で直面しやすい課題は何ですか?

HSPの人は周囲の空気や人の感情に敏感なため、些細な出来事にも心が揺さぶられやすく、上司や同僚の言動に過剰に反応してしまい、エネルギーを消耗することがあります。

HSPの人が職場で良好な人間関係を築くために重要なポイントは何ですか?

HSPの人にとっては、人間関係の壁を避けるのではなく、どう向き合い乗り越えるかを意識することが大切です。自分の敏感さを強みと捉え、その特性を活かす方法を見つけることが助けになります。

HSPの性質は、どのように職場での能力発揮に影響しますか?

HSPの性質は、共感力や洞察力といった大きな強みとなる一方で、人間関係によるストレスが強く影響しやすく、これが結果的に能力を十分に発揮できなくなる場合があります。

HSPの人が人間関係のストレスを軽減し、自己肯定感を保つにはどうすればよいですか?

自己理解を深め、自分の敏感さを受け入れることで、人間関係のストレスを軽減しやすくなります。適切な距離感やコミュニケーション方法を見つけることも重要です。

HSPの女性が職場で抱える悩みや不安に対するサポートは何がありますか?

電話カウンセリングなどの専門的なサポートを利用することで、HSPの女性が抱える悩みや自己否定の解消に役立ち、自分らしいキャリア構築への手助けとなります。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ HSPがキャリア形成でつまずきやすい「人間関係の悩み」

- ・上司の言葉に過剰反応してしまう不安

- ・同僚の感情を自分の責任と感じてしまう

- ・人間関係に疲れて力を発揮できない

- ○ 職場で起こりやすいHSP特有の人間関係トラブルとは?

- ・会議や打ち合わせで発言することへのプレッシャー

- ・人の感情を読みすぎて疲れてしまう

- ・人間関係に合わせすぎて自分を見失う

- ○ 敏感さを強みに変える!HSPが人間関係の壁を乗り越える方法

- ・境界線を意識して「自分と相手を分ける」

- ・安心できる人とのつながりを大切にする

- ・小さな自己表現から「本当の自分」を出す練習をする

- ○ HSPが自分らしいキャリアを築くための前向きな視点

- ・敏感さは信頼を築く「強み」になる

- ・無理に「強くなる」必要はない

- ・一歩ずつでも前に進めば未来は変わる

- ○ 【あなたの敏感さは武器になる】一人で抱え込まずにご相談ください

HSPがキャリア形成でつまずきやすい「人間関係の悩み」

キャリアを積み重ねていくうえで、多くの人が悩まされるのが人間関係です。特にHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の人にとっては、仕事内容そのものよりも「人との関わり」が大きな壁となりやすいのが特徴です。周囲の雰囲気に敏感で、相手の小さな表情や言葉のトーンに心が揺さぶられてしまうため、職場での些細な出来事が大きなストレスにつながってしまいます。

例えば、上司に軽く注意されたことを「自分はダメなんだ」と必要以上に重く受け止めてしまったり、同僚の不機嫌そうな顔を「自分のせいではないか」と気に病んでしまうことがあります。その結果、本来持っている力を発揮できず、心身のエネルギーを消耗し、キャリアの成長にブレーキがかかってしまうのです。

しかし、敏感さは決して「弱点」だけではありません。共感力や洞察力として強みを発揮できる場面も多くあります。問題は、その敏感さをどう扱うか。ここからは、HSPがキャリアの中で直面しやすい人間関係の悩みを具体的に見ていきましょう。

上司の言葉に過剰反応してしまう不安

HSPの人は、上司からの言葉に強く影響を受けやすい傾向があります。例えば「もう少し工夫して」と言われただけで、「自分は認められていないのかもしれない」と不安が膨らみ、頭の中で何度も繰り返し考えてしまうのです。

この過剰反応は、HSPの繊細な感受性が原因です。相手の感情を想像する力が強いからこそ、「怒っている?」「失望された?」といった考えが止まらなくなります。その結果、実際以上に自分を責めてしまい、仕事に対する自信を失ってしまうのです。

ただし、この感受性は「相手の意図を汲み取れる力」としてプラスに働く場面もあります。大切なのは、言葉をすぐに「自分への否定」と捉えるのではなく、「具体的な改善のヒント」と切り替えること。そうすることで、不安が少しずつ落ち着き、自分の成長にもつながっていきます。

同僚の感情を自分の責任と感じてしまう

職場では同僚の表情や態度に敏感になりすぎて、「あの人が不機嫌そうなのは自分のせいかも」と思い込んでしまうことがあります。HSPにとって、他人の感情を無視することは難しく、つい自分と結びつけて考えてしまうのです。

しかし、同僚の感情の多くは、その人自身の体調や家庭の事情、仕事のプレッシャーなど、あなたとは関係のない理由で起こっています。それでも「自分が悪いのでは」と背負い込むことで、余計な気疲れをしてしまうのです。

こうした状況を和らげるには、「相手の感情と自分の責任を分けて考える」意識が必要です。すぐに割り切るのは難しいですが、「もしかしたら他の理由かもしれない」と一歩引いて捉えるだけで、心の負担は軽くなります。自分に必要以上の責任を背負わせないことが、キャリアを長く続けるための土台となります。

人間関係に疲れて力を発揮できない

HSPの人は、人との関わりに敏感なため、気を使いすぎてエネルギーを消耗しやすい傾向があります。職場で一日中周囲に気を配っていると、家に帰る頃には心も体もぐったりしてしまい、「本当の仕事の力」を出す前に疲れてしまうのです。

この状態が続くと、「自分は仕事ができないのでは」と誤解してしまうこともあります。しかし実際には「できない」のではなく、「人間関係でエネルギーを使い切っている」だけなのです。つまり、本来の力を出す前に燃料切れになってしまっているイメージです。

大切なのは、自分のエネルギーを守る工夫を取り入れること。たとえば休憩時間に一人の時間を意識的に作る、仕事後は静かな環境でリセットするなど、小さな習慣が大きな助けになります。自分の敏感さを否定するのではなく、「どう扱うか」を意識することで、キャリアをより健全に進めることができます。

職場で起こりやすいHSP特有の人間関係トラブルとは?

HSPの人がキャリア形成で悩みやすいのは、決して「能力不足」や「やる気の欠如」ではありません。多くの場合、その原因は人間関係における「敏感さ」から生じるストレスにあります。職場はチームで働く場所であり、上司や同僚とのコミュニケーションは避けられません。しかし、HSPは相手の気分や雰囲気を敏感に感じ取ってしまうため、他の人なら軽く流せる出来事にも強い影響を受けてしまいます。

例えば、会議中の上司の険しい顔を「自分の発言が悪かったのかも」と考え込んだり、同僚からの短い返事を「嫌われているのでは」と思い込んでしまうことがあります。さらに、自分の発言や行動を後から何度も反芻し、「あの時こう言えばよかった」と自分を責め続けることも少なくありません。こうした積み重ねが、やがて「人間関係の壁」としてHSPのキャリアに立ちはだかるのです。

ここからは、HSPが職場で直面しやすい具体的な人間関係トラブルを3つに分けて見ていきましょう。

会議や打ち合わせで発言することへのプレッシャー

HSPの人にとって、会議や打ち合わせは緊張の連続です。周囲の視線や雰囲気を敏感に察知してしまうため、発言する前から「失敗したらどうしよう」「反対されたら傷ついてしまう」と不安が膨らんでしまいます。

実際には、他の参加者はそこまで気にしていないことが多いのですが、HSPは「相手の反応」を強く気にするあまり、必要以上に自分を抑えてしまいがちです。その結果、本来なら建設的な意見を出せる場面でも黙り込んでしまい、自己評価を下げてしまうこともあります。

このような状況では、「完璧な発言をしなくても大丈夫」と自分に言い聞かせることが助けになります。短い意見や確認だけでも立派な貢献ですし、「場に参加すること自体が価値」と捉えるだけで気持ちが少し軽くなるのです。

人の感情を読みすぎて疲れてしまう

HSPは、相手の表情や声色から感情を推測することに長けています。これは強みでもありますが、職場では時に大きな負担となります。例えば、同僚が少し不機嫌そうにしているだけで「自分の発言が悪かったのでは」と気に病んでしまったり、上司が忙しそうにしていると「話しかけると迷惑かもしれない」と遠慮してしまうのです。

この「読みすぎ」は、自分のエネルギーを大きく消耗させます。しかも、多くの場合は単なる思い込みであり、相手の機嫌や態度には自分と関係のない理由が隠れていることがほとんどです。

こうした疲労を避けるには、「自分が感じたこと=事実ではない」と意識することが大切です。感じ取った印象をそのまま現実と結びつけるのではなく、「相手にもいろんな事情がある」と一歩引いて考えるだけで、必要以上に疲れずに済むようになります。

人間関係に合わせすぎて自分を見失う

職場では協調性が求められますが、HSPはその傾向が強すぎて、自分を抑え込みすぎてしまうことがあります。相手を傷つけたくない気持ちや、波風を立てたくない思いから、「本当は違うと思っていても賛成してしまう」「断れずに仕事を抱え込んでしまう」といった行動をとりやすいのです。

一時的には「周囲とうまくやれている」ように見えますが、長期的には自分の意見や希望を表に出せないことでストレスが蓄積し、燃え尽きにつながってしまいます。さらに、「本当の自分を出せない」という思いが自己肯定感を下げる原因にもなります。

対処の一歩目としては、小さなことから「自分の気持ちを言葉にする」練習をしてみると良いでしょう。たとえば「今日はこの仕事に集中したいので、明日対応します」と伝えるだけでも十分です。無理なく自己表現することで、少しずつ「自分を見失わない人間関係」が築けるようになります。

敏感さを強みに変える!HSPが人間関係の壁を乗り越える方法

HSPが職場で直面する人間関係の壁は、確かに避けにくいものです。しかし、壁を「ただの障害」として見るのではなく、「自分の特性をどう活かすかを考えるチャンス」と捉え直すことができれば、そこから大きな成長につながります。敏感さはネガティブに作用することもありますが、一方で「人の気持ちを理解できる力」や「周囲を観察する洞察力」として発揮できれば、他の人には真似できない強みになります。

たとえば、相手の小さな変化に気づける力は、チームの雰囲気を整える大切な役割につながりますし、細やかな気配りは信頼関係を築く大きな武器になります。重要なのは、敏感さをコントロールし、「振り回される」状態から「活かす」状態へと切り替えること。そのためには、ちょっとした工夫や心の持ち方がヒントになります。ここでは、HSPが人間関係の壁を乗り越えるための3つの視点を紹介します。

境界線を意識して「自分と相手を分ける」

HSPは相手の気持ちを自分のことのように感じやすく、その優しさが裏目に出てしまうことがあります。だからこそ大切なのが、「自分の感情」と「相手の感情」に境界線を引く意識です。

相手が不機嫌そうに見えても、それはその人自身の体調や状況によるものであって、必ずしも自分が原因ではありません。境界線を意識することで、「自分の責任」と「他人の問題」を区別できるようになります。

実践のコツは、「これは自分の課題? それとも相手の課題?」と頭の中で仕分ける習慣をつけること。慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、繰り返すうちに自然と自分を守れるようになります。相手を思いやる気持ちは大切にしつつ、不要な責任を背負い込まないことが、壁を乗り越える第一歩です。

安心できる人とのつながりを大切にする

HSPは人間関係の中で疲れやすい分、「安心できる人」との関係がエネルギーの源になります。職場のすべての人とうまくやろうとする必要はなく、自分にとって心を許せる人を見つけ、その人との関係を軸にするだけでも安心感が増します。

たとえば、何でも話せる同僚が一人いるだけで、職場でのストレスはぐっと軽くなります。また、仕事のことを理解してくれる家族や友人に話を聞いてもらうことも、心の支えになります。HSPにとって「安心できる居場所」は、人間関係の壁に立ち向かうための避難所のようなものなのです。

大切なのは「全員に好かれなくてもいい」と割り切ること。誰にとっても、心から安心できる人は限られています。自分にとっての大切な人とのつながりを優先することで、余計な不安や疲労を減らし、敏感さをプラスに活かす余裕が生まれます。

小さな自己表現から「本当の自分」を出す練習をする

人間関係の壁を越えるためには、敏感さを抑え込むのではなく、「自分の気持ちを小さくても表に出す」ことが大切です。HSPは相手に合わせすぎるあまり、自分の意見や感情を飲み込んでしまうことがあります。しかし、それが続くと「本当の自分を隠している」という苦しさにつながります。

いきなり大きな主張をする必要はありません。たとえば「今日は集中したいので、午後に話してもいいですか?」と伝えるだけでも十分な自己表現です。自分の気持ちを小さく区切って伝える練習を重ねることで、少しずつ「自分らしさ」を職場でも出せるようになります。

自己表現は、人間関係を壊すものではなく、むしろ相手に「この人は誠実だ」と感じさせることも多いものです。無理のない範囲で自分を出すことで、人間関係の壁を越えながら、自分らしいキャリアを形作っていくことができるのです。

HSPが自分らしいキャリアを築くための前向きな視点

HSPがキャリア形成で直面する「人間関係の壁」は、避けて通れないものであり、時に大きなストレスや不安を引き起こします。しかし、これまで見てきたように、敏感さをただの弱点と捉える必要はありません。むしろ、その特性を「強み」として活かすことで、他の人にはない深い人間理解や信頼関係の構築に役立てることができます。

大切なのは、自分の敏感さを否定するのではなく、「どう扱えば自分にとってプラスになるのか」を工夫していくことです。境界線を意識して不要な責任を手放すことも、安心できる人との関係を大切にすることも、自己表現を少しずつ練習することも、そのための具体的な方法です。

人間関係の壁を越えるには時間がかかるかもしれませんが、一歩ずつ進んでいくことで、敏感さを武器に変え、自分らしく働けるキャリアを築くことが可能です。ここからは、その未来につながる3つの前向きな視点を紹介します。

敏感さは信頼を築く「強み」になる

HSPの特性は、相手の小さな変化に気づきやすく、共感する力が強いことです。これは人間関係において、とても貴重な資質です。相手の気持ちを理解しようとする姿勢は、自然と「この人には安心して話せる」という信頼を生みます。

職場でも「自分の気持ちを察してくれる人」がいるだけでチームの雰囲気は柔らかくなります。HSPの人は、その役割を自然に果たせる存在です。つまり、敏感さは「自分を苦しめる弱点」ではなく「周囲から信頼される強み」と言い換えることができます。

もちろん、敏感さが自分を追い詰めることもありますが、その時は「信頼を築く力として使う」と意識を切り替えることが大切です。弱点と強みは紙一重。活かし方を変えるだけで、キャリアにおいて大きな財産となるのです。

無理に「強くなる」必要はない

人間関係の壁を乗り越えると聞くと、「もっと図太くならなければ」と感じる人もいます。しかし、HSPにとって無理に強がったり、感情を押し殺したりするのは逆効果です。敏感さを持っている自分を否定せず、そのまま受け入れることが、むしろ長期的な強さにつながります。

「弱さを隠すこと」ではなく「弱さを理解すること」がポイントです。例えば、疲れやすいなら休憩をこまめにとる。人間関係で疲れるなら、安心できる人に頼る。そうした自然体の工夫こそが、HSPに合ったキャリア形成の道です。

自分のままで働ける環境を整えることは甘えではなく、長くキャリアを続けるための知恵です。強くなろうと無理をするのではなく、自分に合ったペースを守ることが、結局は一番の強さにつながります。

一歩ずつでも前に進めば未来は変わる

人間関係の壁を完全に消すことはできません。誰にとっても、職場には合う人もいれば合わない人もいます。大切なのは「壁をなくすこと」ではなく、「壁を越える工夫を持つこと」です。

たとえば、境界線を意識して余計な責任を背負わないようにすること。信頼できる人との関係を優先すること。小さな自己表現を練習していくこと。これらを積み重ねることで、少しずつ人間関係に対する見方が変わっていきます。

最初から大きな変化を求める必要はありません。一歩ずつでも進んでいけば、確実に未来は変わります。そして、敏感さを抱えたままでも、自分らしいキャリアを築くことは十分に可能です。その歩みがやがて「HSPだからこそできる働き方」へとつながっていくのです。

【あなたの敏感さは武器になる】一人で抱え込まずにご相談ください

HSPとしての敏感さは、ときに職場の人間関係を難しく感じさせ、キャリアの自信を揺らすこともあります。けれども、その敏感さは共感力や気配りといった強みとして活かせる、大切な資質でもあります。

もし今、人間関係の疲れや将来への不安に押しつぶされそうになっているなら、その気持ちを一人で抱え込む必要はありません。カウンセリングの場では、安心して思いを言葉にしながら、「自分らしさを活かす働き方」や「心が軽くなる関わり方」を一緒に探していくことができます。

小さな一歩かもしれませんが、話すことで視点が変わり、これまで気づかなかった自分の可能性に出会えることも少なくありません。敏感さを大切にしながら、もっと心地よくキャリアを築いていけるように――そのサポートを私たちはお手伝いします。

を軽くする方法-150x150.avif)