不安型愛着は家庭環境が原因?幼少期の経験から恋愛不安までを解説

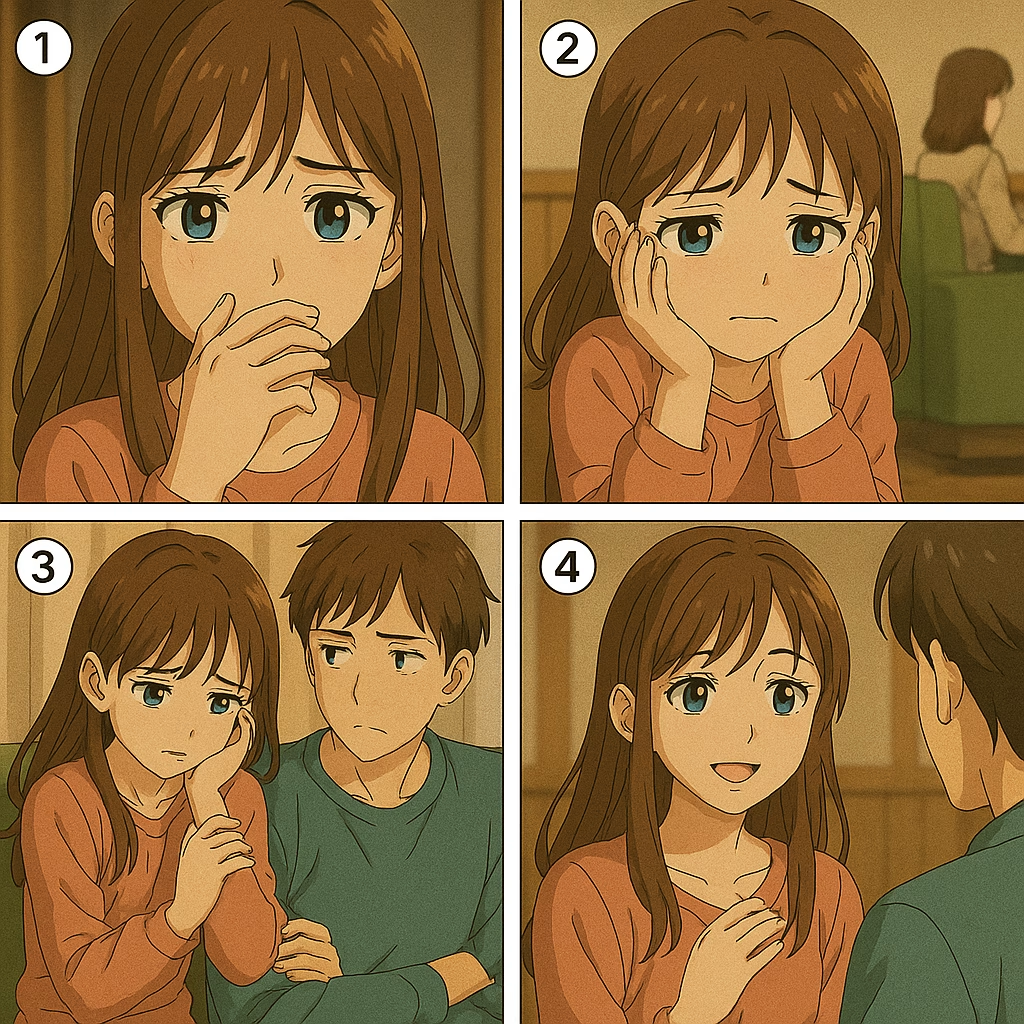

恋愛や人間関係の中で、なぜか強い不安を感じてしまう――「嫌われるかもしれない」「見捨てられるのではないか」といった思いに心が揺さぶられることはありませんか?

その背景には「不安型愛着」と呼ばれる心理的な傾向が隠れていることがあります。

不安型愛着は、大人になってから突然現れるものではなく、多くの場合、幼少期の家庭環境や親との関わり方に深く根ざしています。たとえば、親の愛情表現が不安定だったり、過保護や無関心といった関わりを受けて育つことで、「愛されるためには不安でいなければならない」という思い込みが心に刻まれてしまうのです。

この記事では、幼い頃の体験がどのように愛着スタイルを形づくり、それが恋愛や人間関係においてどのように影響するのかを解説していきます。不安型愛着の背景を知ることで、自分の気持ちや行動を客観的に理解し、少しずつ安心できる関係性を築くヒントにつなげていただければと思います。

安心できる場所が心を軽くする:不安型愛着から回復した5つの体験談

不安型愛着とは何ですか?

不安型愛着とは、愛情や人間関係の中で「嫌われるかもしれない」「見捨てられるのではないか」といった強い不安を感じやすい心理的傾向のことを指します。

不安型愛着はどのようにして形成されるのですか?

不安型愛着は、幼少期の家庭環境や親との関わりによって形成されることが多く、愛情表現の不安定さや過保護、無関心といった経験が影響しています。

なぜ幼少期の経験が大人の恋愛や人間関係に影響を与えるのですか?

幼少期は愛着スタイルの土台が築かれる時期であり、その時期に形成された心のパターンや信念が大人になってからの恋愛や人間関係に影響を与えるためです。

不安型愛着の背景を理解することはどのように役立ちますか?

背景を理解することで、自分の気持ちや行動を客観的に見つめ直すことができ、安心できる関係性を築くためのヒントに繋がります。

不安型愛着を克服または改善する方法はありますか?

はい、専門的なカウンセリングや自己理解を深める努力を通じて、不安型愛着の影響を軽減し、健康的な愛着スタイルに変えていくことが可能です。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ 恋愛で強い不安を感じるのは「不安型愛着」が原因?

- ・相手に嫌われるのが怖くて過剰に気を使ってしまう

- ・連絡が来ないと「嫌われたのでは」と考えてしまう

- ・愛されている証拠を求めすぎてしまう

- ○ 不安型愛着は家庭環境から生まれる?幼少期の経験が影響する理由

- ・親の愛情が一貫していないと安心感が育ちにくい

- ・過干渉や過保護も不安型愛着を生みやすい

- ・親が不在がちだった経験が「見捨てられ不安」に直結する

- ○ 不安型愛着が恋愛に与える影響:依存・嫉妬・見捨てられ不安

- ・相手に強く依存してしまい自分を見失う

- ・小さなことでも嫉妬や疑いを抱きやすい

- ・見捨てられる不安から確認や試し行動を繰り返す

- ○ 不安型愛着を克服するには?安心できる恋愛関係を築く方法

- ・自分の感情を受け止めて「不安を悪者にしない」

- ・安心できる習慣を持ち「自分で自分を満たす」

- ・信頼できる人や専門家に気持ちを共有する

- ○ 安心できる関係を築くためにできること

恋愛で強い不安を感じるのは「不安型愛着」が原因?

恋愛をしていると、幸せなはずなのに「本当に愛されているのかな?」「嫌われてしまうかも」と不安が頭から離れないことはありませんか?相手からの連絡が少し遅れるだけで心がざわついたり、「もう気持ちが冷めたのかも」と考えすぎてしまったり…。このような不安は、単なる性格の問題ではなく「不安型愛着」という心理的な特徴から生まれている場合があります。

不安型愛着とは、幼少期に親から受けた愛情のやり取りや家庭環境によって形成される愛着スタイルのひとつです。安心して人とつながることが難しく、つい「見捨てられるのでは」と感じやすいのが特徴です。そのため、大人になってから恋愛や人間関係で強い不安を抱えやすくなります。

この背景を理解することで「私は弱いから不安なのではなく、これまでの経験が影響しているのだ」と気づくことができます。すると、自分を責めすぎずに前向きな対策をとれるようになっていくのです。ここからは、不安型愛着を抱える人がどのような思考や行動をしやすいのか、具体的に見ていきましょう。

相手に嫌われるのが怖くて過剰に気を使ってしまう

不安型愛着を持つ人は、相手から嫌われることを極端に恐れる傾向があります。そのため、恋人や友人に対して必要以上に気を使いすぎてしまうのです。相手の顔色をうかがい、「これを言ったら嫌われるかも」「迷惑をかけてはいけない」と考えて、自分の本音を押し殺してしまうことも少なくありません。

一見、相手を大切にしているように見えますが、実際には「嫌われたくない」という不安からくる行動です。結果的に、自分の気持ちを正直に伝えられず、関係に歪みが生じやすくなります。たとえば、「会いたい」と言いたいのに遠慮して我慢し続けてしまい、後から爆発してしまうこともあります。

大切なのは「相手に合わせすぎているかも」と気づくこと。少しずつでも自分の本音を伝える練習をすることで、不安が和らぎ、関係がより健全なものへと変わっていきます。

連絡が来ないと「嫌われたのでは」と考えてしまう

LINEや電話の返事が遅れるだけで、胸がドキドキして落ち着かなくなる…。不安型愛着の人にとって、これはとても身近な悩みです。本来なら「忙しいのかな」と軽く受け止められる場面でも、「きっと嫌われたんだ」「もう気持ちが離れてしまったんだ」と最悪のシナリオを想像してしまうのです。

こうした不安は、過去の経験と深く関わっています。幼少期に親の愛情が不安定だった場合、「相手の気持ちはいつ変わるかわからない」という思い込みが心に根づきやすいのです。そのため、大人になってからも安心して待つことが難しく、相手の態度に敏感に反応してしまいます。

この不安を和らげるには「事実」と「想像」を切り分ける習慣が役立ちます。「返事が遅い=嫌われた」とは限らないと意識し、冷静に受け止める練習を重ねることで、少しずつ不安を軽くすることができます。

愛されている証拠を求めすぎてしまう

「本当に私のこと好き?」「ずっと一緒にいてくれる?」と相手に確認したくなる気持ちも、不安型愛着の特徴のひとつです。これは相手を疑っているのではなく、安心したい気持ちが強すぎるあまり、愛情の証拠を求めすぎてしまう行動です。

最初は「かわいい甘え」に見えるかもしれませんが、頻度が増えると相手にとって負担になることもあります。結果的に、関係がぎくしゃくし、不安がさらに強まるという悪循環に陥ってしまうのです。

この状態から抜け出すには、相手に求めるだけでなく「自分自身が安心できる方法」を持つことが大切です。日記を書いて気持ちを整理する、信頼できる友人に話す、自分の好きなことに没頭するなど、心を落ち着ける習慣を増やしていくと、相手に過度に依存せずにいられるようになります。

不安型愛着は家庭環境から生まれる?幼少期の経験が影響する理由

不安型愛着は、大人になってから自然に身につくものではなく、多くの場合は幼少期の家庭環境や親との関わり方が大きな土台となっています。子どもにとって親は「安心できる存在」であり、本来であれば泣いたときにあやしてくれたり、不安なときに抱きしめてくれたりすることで「愛されている」という確信が積み重なっていきます。ところが、その関わりが不安定だった場合、子どもは「いつ気持ちが変わるかわからない」「自分は愛されていないかもしれない」と感じるようになります。

この感覚は心の奥にしっかりと刻まれ、大人になったあとも人間関係に影響を及ぼします。恋愛において強い不安や依存を抱えるのは、幼少期に「安心の土台」が十分に育まれなかったことが背景にあるのです。ここからは、どんな家庭環境や育てられ方が不安型愛着を生みやすいのか、具体的に見ていきましょう。

親の愛情が一貫していないと安心感が育ちにくい

子どもにとって一番大切なのは「一貫した愛情」です。今日優しく抱きしめてくれたのに、次の日は冷たく突き放される…。そんな不安定な関わりが続くと、子どもは「次はどうなるかわからない」と常に緊張状態で過ごすようになります。

この経験が積み重なると、「人の気持ちはいつ変わるかわからない」という思い込みが強まり、大人になってからも相手の態度に敏感に反応しやすくなります。恋愛中に少し冷たくされただけで「もう嫌われたのかも」と感じてしまうのは、その名残といえるでしょう。

大人になってからも、「過去の体験が今の不安をつくっている」と理解できるだけで、少し心が楽になります。自分を責めるのではなく、「安心感が足りなかっただけ」と気づくことが、回復の第一歩になるのです。

過干渉や過保護も不安型愛着を生みやすい

意外に思うかもしれませんが、親が過剰に干渉したり過保護だった場合も、不安型愛着の原因になりやすいのです。「危ないからやめなさい」「あなた一人では無理」と言われ続けると、子どもは「自分は一人では何もできない存在」と感じるようになります。

その結果、大人になっても自分の力を信じることができず、恋愛や人間関係で相手に強く依存してしまうことがあります。少しでも相手の態度が変わると「もう見捨てられるのでは」と不安になり、相手を試すような行動をとってしまうこともあります。

つまり、愛情の「与えすぎ」も「与えなさすぎ」と同じように、子どもの自立心や安心感を育む妨げになるのです。バランスの取れた関わりが、安定した愛着を育むためにとても大切だといえます。

親が不在がちだった経験が「見捨てられ不安」に直結する

仕事が忙しくて家にほとんどいなかったり、心の距離が遠かったり…。親が不在がちだった経験も、不安型愛着につながりやすい要因のひとつです。子どもは本能的に「親に振り向いてほしい」と願いますが、その願いが満たされないと「自分は愛される価値がないのかもしれない」と感じるようになります。

この感覚は深く心に残り、大人になってからの恋愛で「見捨てられ不安」として表れやすくなります。相手が少し距離を置くだけで、「きっともう離れていくんだ」と思い込み、強い焦りや不安を感じてしまうのです。

ただし、この背景を理解することで「不安は自分のせいではなく、過去の環境によるものなんだ」と客観的に見られるようになります。その気づきがあるだけで、不安との付き合い方がぐっと楽になっていきます。

不安型愛着が恋愛に与える影響:依存・嫉妬・見捨てられ不安

幼少期に培われた「不安型愛着」は、大人になってからの恋愛に色濃く影響します。本来であれば、恋人同士は安心感や信頼感をベースに関係を深めていきます。しかし、不安型愛着を抱えている人は「愛されているはずなのに不安」「少しでも態度が変われば見捨てられる」と感じやすく、その結果、恋愛が安心ではなく不安の温床になってしまうのです。

その影響はさまざまな形で表れます。相手に依存しすぎて自分を見失ったり、根拠のない嫉妬を繰り返したり、確認や執着によって相手を疲れさせてしまうこともあります。これらはすべて「自分は愛される価値があるのか?」という心の奥底の問いから生じています。

ここからは、不安型愛着が恋愛でどんなふうに表れやすいのかを3つの側面から見ていきましょう。

相手に強く依存してしまい自分を見失う

不安型愛着の人は「一人では不安」という気持ちが強いため、恋人に過剰に依存してしまうことがあります。たとえば「常に一緒にいたい」「相手が何をしているのか把握していたい」と感じることが多く、相手の予定や気持ちに自分の生活を合わせすぎてしまうのです。

一見すると愛情深いように見えますが、実際には「相手がいないと自分の存在価値を感じられない」という心の不安からくる行動です。その結果、自分の趣味や友人との時間を犠牲にしてしまい、恋愛だけが生活の中心になるケースも少なくありません。

このような状態が続くと、相手も「重い」と感じて距離を置きたくなることがあります。するとさらに不安が強まり、依存が加速するという悪循環に陥ってしまいます。自分の生活の軸を恋愛以外にも持つことが、依存を和らげる大切なポイントです。

小さなことでも嫉妬や疑いを抱きやすい

不安型愛着を持つ人は、恋人が誰かと話していただけで「自分以外の人に心が向いているのでは」と嫉妬してしまうことがあります。SNSの「いいね」や、仕事上の異性とのやり取りなど、客観的には気にしなくてもよい出来事に敏感に反応してしまうのです。

こうした嫉妬は「自分は十分に愛されていないのでは」という不安から生じています。自信のなさがベースにあるため、相手がどんなに「大切に思っている」と伝えても、心から安心できないことも少なくありません。

もちろん嫉妬は誰にでもある感情ですが、それが強すぎると関係に歪みを生みます。相手を疑うあまり束縛や監視につながり、信頼を損なってしまうこともあります。大切なのは「嫉妬心は悪いものではなく、自分の不安のサイン」と受け止めること。そうすることで、感情を抑えつけずに健全な形で向き合えるようになります。

見捨てられる不安から確認や試し行動を繰り返す

不安型愛着の人が特に抱えやすいのが「見捨てられ不安」です。「いつか相手に捨てられるのでは」という恐れが強く、その不安を確かめるために「本当に好き?」「ずっと一緒にいてくれる?」と何度も確認してしまうことがあります。

最初は甘えのように見えるかもしれませんが、繰り返されると相手にとって負担となり、「信じてもらえない」と感じさせてしまうことがあります。さらには「わざと冷たくして相手の反応を見る」など、いわゆる“試し行動”をしてしまうこともあり、関係をこじらせる原因になります。

この背景には「愛されることに自信がない」という深い不安があります。大切なのは、確認することで安心を得ようとするのではなく、「不安を感じても大丈夫」と自分で自分を落ち着ける方法を少しずつ身につけることです。安心を他人に求めすぎず、自分の中にも安心の拠点を作ることが、関係を安定させるカギになります。

不安型愛着を克服するには?安心できる恋愛関係を築く方法

不安型愛着は「一生変えられないもの」ではありません。確かに幼少期の家庭環境や親との関わりが大きく影響していますが、大人になってからも気づきや工夫によって少しずつ変化させることができます。大切なのは「自分はなぜ不安を感じやすいのか」を理解し、安心感を育てる方法を生活の中で取り入れていくことです。

恋愛関係においても、「不安をなくそう」とするより「不安と上手に付き合う」意識を持つことで、相手に依存しすぎず、信頼し合える関係を築きやすくなります。また、安心感を自分の中に少しずつ積み重ねていくことで、相手への過剰な期待や不安を手放しやすくなります。

ここからは、不安型愛着を和らげ、安心できる恋愛を育てていくための具体的な方法を3つご紹介します。

自分の感情を受け止めて「不安を悪者にしない」

不安型愛着を持つ人は、「また不安になってしまった」と自分を責めやすい傾向があります。しかし、不安そのものは決して悪い感情ではありません。不安は「安心したい」という心のサインであり、心が健気に自分を守ろうとしている証拠なのです。

たとえば、恋人の返事が遅れて不安になったとき、「私は依存的だからダメなんだ」と決めつけるのではなく、「不安を感じているんだな、安心を求めているんだな」と受け止めてみましょう。そうすることで、不安に振り回されるのではなく、一歩引いて冷静に向き合えるようになります。

不安を「なくそう」とするよりも、「不安と一緒にいても大丈夫」と思えるようになると、気持ちが楽になり、恋愛においても過度な依存や確認行動を減らすことにつながります。

安心できる習慣を持ち「自分で自分を満たす」

不安型愛着を和らげるためには、相手に安心を求めすぎるのではなく「自分自身を安心させる習慣」を持つことが大切です。趣味や運動、日記を書くこと、リラックスできる音楽を聴くことなど、自分の気持ちを落ち着ける方法を持っていると、不安が湧いてきても自分で対処できるようになります。

特に効果的なのは「感情を言葉にすること」です。日記に「今日は連絡が遅くて不安だった」と書くだけでも、気持ちが整理されて心が軽くなります。頭の中でモヤモヤを繰り返すより、外に出すことで冷静に受け止められるのです。

こうして自分で自分を満たす方法を増やしていくと、恋愛における安心感を相手に全面的に頼る必要がなくなり、結果的に関係が安定しやすくなります。

信頼できる人や専門家に気持ちを共有する

不安型愛着を克服していくうえで「一人で抱え込まない」ことも重要です。不安を感じたときに信頼できる友人に話したり、カウンセリングを通して気持ちを整理したりすることで、「自分は一人じゃない」と実感できます。

特にカウンセリングでは、過去の家庭環境と現在の不安のつながりを一緒に振り返りながら、自分では気づけなかったパターンに気づくことができます。専門家のサポートを受けながら「安心できる人間関係の築き方」を練習することで、恋愛にも自然と活かせるようになるのです。

安心できる相手と気持ちを共有することは、不安を「弱さ」として隠すのではなく、「大切な心のサイン」として受け止めるきっかけになります。そしてその積み重ねが、信頼できる恋愛関係を育む力へとつながっていくのです。

安心できる関係を築くためにできること

不安型愛着は「自分が弱いから」ではなく、これまでの家庭環境や過去の経験によって自然に形づくられた心の反応です。幼少期に十分な安心感を得られなかったり、愛情の受け取り方が不安定だったりすると、大人になってからの恋愛でも「見捨てられるかもしれない」「愛されている証拠が欲しい」と感じやすくなります。これは決して珍しいことではなく、多くの人が同じように悩んでいます。

大切なのは「不安をなくすこと」ではなく、「不安とどう向き合うか」を知ることです。不安は心からのSOSであり、自分を守ろうとするサインでもあります。その背景を理解し、安心できる習慣を少しずつ増やしていくことで、恋愛や人間関係はより穏やかで信頼できるものに変わっていきます。

しかし、頭では分かっていても、自分ひとりで感情を整理するのは難しいものです。気づかないうちに同じパターンを繰り返してしまったり、不安に振り回されてしまうこともあるでしょう。そんなとき、信頼できる相手に気持ちを話し、受け止めてもらうことが大きな助けになります。

当カウンセリングでは、不安型愛着の背景や恋愛での不安について丁寧にお伺いし、安心感を育む方法を一緒に探していきます。過去を責めるのではなく、「なぜ自分はこう感じやすいのか」を整理しながら、無理なくできる具体的な工夫をご提案します。

恋愛で不安を抱え続けるのは、とても苦しいことです。でも、その不安には必ず意味があり、向き合い方を変えれば心は少しずつ軽くなっていきます。安心できる人間関係を築き、自分らしく過ごしていくために、ぜひ一度ご相談ください。

を軽くする方法-150x150.avif)