安心できる場所が心を軽くする:不安型愛着から回復した5つの体験談

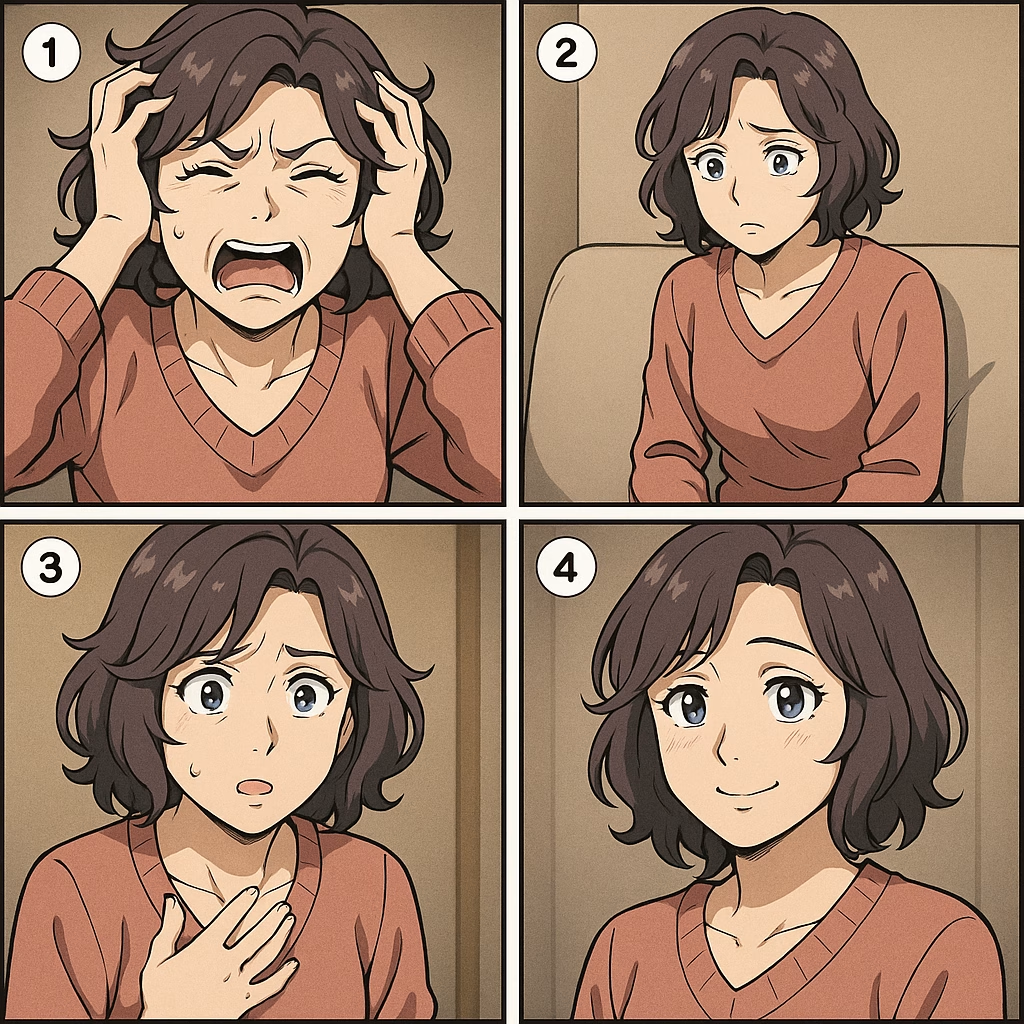

人との関係の中で「嫌われたらどうしよう」「見捨てられるのではないか」と不安が頭から離れない──そんな気持ちに振り回されて苦しくなることはありませんか。これは“不安型愛着”と呼ばれる心の傾向で、特に大切な人との関係で強く表れやすいものです。頭では「もっと落ち着いて接したい」と思っていても、不安や罪悪感に押しつぶされて、つい自分を責めたり相手に依存してしまうことがあります。

けれども、安心して本音を話せる場所があれば、その不安は少しずつ和らいでいきます。本記事では、電話カウンセリングという「安心の場」で心を回復させていった5人のケースを紹介します。彼らがどのように自分を取り戻し、不安から解放されていったのか──その過程を通じて、あなた自身の心にもヒントを見つけていただければ幸いです。

そして何よりお伝えしたいのは、あなたは決して一人ではないということです。もし今、不安や孤独に押しつぶされそうになっているなら、どうか抱え込まずに安心して話せる場所を探してみてください。その一歩が、心を軽くする大きなきっかけになります。

不安型愛着とは何ですか?

不安型愛着は、他者との関係の中で「嫌われたらどうしよう」「見捨てられるのではないか」といった不安が頭から離れず、関係になるときに強く表れる心の傾向です。特に大切な人との関係で顕著です。

どうして不安型愛着の人は自分を責めたり相手に依存したりしてしまうのですか?

不安型愛着の人は、愛されていると確信できない不安から、自分を責めたり相手に過度に依存してしまい、自分の心の安定を保つために行動します。

電話カウンセリングはどのように不安を和らげるのですか?

電話カウンセリングは、安心できる場所で心の悩みを話せる場を提供し、不安や孤独感を軽減し、心の回復を促します。実際にケースが示すように、自分を取り戻すきっかけとなります。

心の不安を解消するためにできる具体的な方法は何ですか?

心の不安を解消する方法には、信頼できる場所で心を開いて話すことが重要です。電話カウンセリングなどの専門的な支援を受けることも効果的です。

心の不安を抱える人に伝えたいメッセージは何ですか?

あなたは決して一人ではありません。もし不安や孤独に苦しんでいるなら、安心して話せる場所を見つけることが心を軽くし、前向きな変化につながります。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

目次

- ○ ケース1:暴力的な恋人と別れられなかったAさん(28歳女性)

- ○ ケース2:嫉妬心が抑えられず妻を試してしまったKさん(30代男性)

- ○ ケース3:「いい妻でいなきゃ」と自分を追い込んでいたRさん(35歳女性)

- ○ ケース4:母親に束縛され自立できなかったSさん(20代男性)

- ○ ケース5:母親の愚痴のはけ口になっていたYさん(40代女性)

- ○ 安心して話せる場所が、不安型愛着をやわらげる

ケース1:暴力的な恋人と別れられなかったAさん(28歳女性)

相談の背景

Aさん(28歳女性)は同棲中の彼氏から暴力を受け続けていました。それでも「彼と別れたら自分は生きていけないかもしれない」という強い不安にとらわれ、頭では関係を断つべきと分かっていながら離れられずにいました。殴られるたび心身が傷ついている自覚はあるものの、「嫌われたくない」「見捨てられたくない」という思いが勝ってしまい、周囲から共依存だと言われてもどうにもできずに苦しんでいたのです。

初期の様子

カウンセリングを始めた当初のAさんは心も体も疲弊しきっており、「つらいのに離れられないんです…」と電話の向こうで泣き崩れました。「こんな自分じゃ、彼と別れても生きていける気がしない」と漏らす一方で、「本当は殴られるたび怖くてたまらない」と震える声で打ち明ける姿もありました。現状がおかしいことは理解していながら、“見捨てられ不安”が強すぎて身動きが取れない状態でした。

カウンセリングの対応

カウンセラーはまず彼女の話を否定せず受け止め、「Aさんは何も悪くないですよ」と繰り返し伝えました。暴力から離れられない背景には幼少期の家庭環境が影響しており、Aさん自身「相手が怒るのは自分のせい」と思い込むクセに気づいていきました。そこで「自分の気持ちを伝える練習」や「自分の価値を認めるワーク」を通じて、萎縮していた自己肯定感を少しずつ回復。またDV相談窓口やシェルターの情報も伝え、「逃げ道はある」という安心材料を提供しました。毎週の電話セッションはAさんにとって“安全基地”となるよう心がけ、焦らず寄り添い続けました。

結果

セッションを重ねるうちにAさんは少しずつ変わっていきました。最初は「彼がいないと私は何もできない」と依存的でしたが、やがて「私には私の人生がある」と感じられるようになり、自分の意志で別れを決断できたのです。別れを告げたときは不安でいっぱいだったそうですが、「これでいいんだ」と思える自分もいたと語ってくれました。新しい生活に慣れるにつれ「誰にも怯えず自分らしく過ごせる毎日がこんなに幸せだなんて」と笑顔を見せるまでに。今では「次こそ自分を大切にしてくれる人と健全な関係を築きたい」と前向きに未来を描けるようになりました。電話カウンセリングという安心の場を得たことで、Aさんは深い不安を乗り越え、自分の人生を歩み始めたのです。

ケース2:嫉妬心が抑えられず妻を試してしまったKさん(30代男性)

相談の背景

Kさん(30代男性)は結婚して数年になる妻との関係に悩んでいました。優しい奥様でしたが、Kさんは常に「自分より他の何かを優先されたらどうしよう」と不安で、必要以上に連絡をしたり行動をチェックしたりしてしまいます。「本当に大切に思ってくれているのか確かめたい」という気持ちから、わざと拗ねたり試すような言動をしてしまうことも。やがて妻は「信じてもらえないのはつらい」と悲しみ、Kさんも「見捨てられるかもしれない」という不安に振り回されていました。

初期の様子

最初の電話相談でのKさんの声には硬さと戸惑いがありました。「こんなことで悩むなんて情けない」と自嘲しつつ、その裏には深い孤独と不安が隠れていました。実は幼少期にご両親の不仲や離別を経験しており、「大切な人が自分からいなくなるのでは」という恐れを強く持っていたのです。初めは「妻のことが心配なだけ」と正当化しようとしましたが、安心できる場だと感じてからは「本当は嫌われるのが怖いんです」と胸の内を語れるようになっていきました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは彼のプライドを尊重しつつ「不安があるからこそ奥様を大切に思っているんですね」と受け止めました。そして「妻が誰かと話す=自分が見捨てられる」という極端な結びつきを整理する認知行動療法的アプローチを実施。また幼少期の寂しさや不安を表現するインナーチャイルドワークも取り入れました。さらに夫婦関係改善のため「寂しかったからそう言ってしまった」と素直に伝える練習も行い、日常で少しずつ試してもらいました。

結果

半年以上の継続相談を経て夫婦関係は大きく改善。当初は疑いと自己嫌悪を繰り返していたKさんも、不安を感じても一呼吸おいて対応できるように。「妻が遅く帰ってもすぐに悪い想像をしなくなった」と笑顔で報告してくれました。感じた不安を落ち着いて伝えられるようになったことで、奥様も「そこまで思いつめていたなんて」と理解を示してくれました。Kさんは「妻に甘えるのが怖くなくなった」と安堵し、「不安なのはダメなことじゃない。それとどう付き合うかが大事なんですね」と穏やかに振り返る姿には、自己理解と夫婦の信頼関係の深まりが感じられました。

ケース3:「いい妻でいなきゃ」と自分を追い込んでいたRさん(35歳女性)

相談の背景

Rさん(35歳女性)は誰から見ても献身的な妻でした。家事を完璧にこなし、夫の好みに合わせ、休日も夫優先。周囲からは「理想の奥さん」と言われる存在でしたが、本人は「自分が消えていく感じがして苦しい」と密かに悩んでいました。「完璧な妻じゃないと嫌われるかもしれない」という不安から、必死に尽くす日々に疲れ果てていたのです。

初期の様子

電話カウンセリングを始めた頃のRさんは、穏やかな口調ながらも強い不安と孤独を抱えていました。「夫の機嫌が悪いと全部自分のせいな気がして」「もっと頑張らなきゃ」と語る姿からは過度な責任感と自己否定感がにじんでいました。長い間、自分の趣味や好きなことも忘れてしまい、「私、何が好きだったんだろう」と涙ぐむことも。さらに夫から「たまには別々に過ごそう」と言われたときには「自分が消えてしまう」と感じるほどショックを受け、「このままでは壊れてしまう」と危機感を抱き相談につながりました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは「尽くすこと自体は素晴らしいことですが、それでRさんが苦しくなるのは本末転倒ですね」と労い、「Rさん自身の気持ちも大切にしていいんですよ」と伝えました。幼少期から「期待に応えないと愛されない」と感じてきたRさんは、「人に合わせれば愛される」という思い込みを抱えていました。そこで過去を振り返りつつ、Rさんの価値観や好きなことを探るセッションを重ねました。「昔好きだったことを思い出してみましょう」と促すと「学生時代は読書が大好きでした」と嬉しそうに語ったのが印象的でした。また夫とのコミュニケーション練習も行い、「否定されない安心感」の中で自分の思いを表現できるようになっていきました。

結果

数ヶ月後、Rさんは「自分の時間を楽しんでもいい」と考えられるようになり、「一人で図書館に行って本を読んだんです」と弾んだ声で報告してくれるまでに。半年が過ぎた頃には「私も自分の時間を大切にしたい」と夫に本音を伝えることができました。驚いたことに夫も「無理して合わせてもらっていた」と本音を打ち明け、二人の関係はより自然体に。Rさんは「夫に好かれることだけが私の価値じゃない」と実感し、「今日は自分の行きたい場所に行ってくるね」と主体的に行動できる日常を取り戻しました。「自分を犠牲にしなくても愛してもらえる」と分かった今、以前よりも晴れやかな表情を見せています。

ケース4:母親に束縛され自立できなかったSさん(20代男性)

相談の背景

Sさん(20代男性)は社会人になっても実家暮らし。心では「一人暮らしをしたい」と思っていましたが、母親が強く反対し、話し合いにならない状況でした。「手伝わないと不機嫌になる」「友達と出かけると責められる」といった日常に疲れながらも、「母を一人にしたらかわいそう」「裏切り者と思われるのでは」と罪悪感に縛られていました。過去に一度、家族と協力して説得した際には「私を捨てるの!?」と母に激怒され、怖くなって諦めた経験もありました。やがて「ずっと母の言いなりなのか」と絶望し、相談につながりました。

初期の様子

電話口のSさんは遠慮がちに「母のことは嫌いじゃない。でもこのまま一生、母の期待通りに生きるのは正直しんどい」と本音を打ち明けました。幼い頃から母の顔色をうかがってきたSさんは、「自由になりたい」という思いと「母を怒らせるのが怖い」という葛藤にがんじがらめになっていました。「こんな相談、情けないですよね」と自分を責める言葉も多く、疲れきった様子がにじんでいました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは強い罪悪感に寄り添い、「親子だからといって何もかも共有しなくていいんです」「Sさんが我慢し続ける必要はありません」と伝えました。「親不孝なのかも」と思い込む気持ちを和らげるため「それは違います」と繰り返し伝え、心の重荷を少しずつ軽くしていきました。具体的な工夫も提案し、母から感情的なLINEが来たときはすぐ返さず時間を置く、電話は長引かせないなどを練習。また幼少期の寂しさや怒りも吐き出し、「本当は怖かった」「寂しかった」と涙ながらに感情を解放したことが大きな転機となりました。

結果

数ヶ月のセッションを通じて、Sさんは「自分の人生を自分で選んでいい」と考えられるようになりました。事前にシミュレーションした上で母に「自分の人生を生きたい」と落ち着いて伝え、無事に一人暮らしをスタート。最初は不安もありましたが、「母の顔色を気にせず暮らせるのがこんなに楽だとは」と笑顔で話してくれました。今では親子の距離感も健全になり「怒られるのが怖くて言いたいことを我慢することがなくなった」と穏やかに語っています。「母と自分は別の人間。それぞれの人生があっていい」と実感できた今、Sさんは自分の夢や目標に目を向け、以前よりも晴れやかな表情を見せています。

ケース5:母親の愚痴のはけ口になっていたYさん(40代女性)

相談の背景

Yさん(40代女性)は長年、実母から父への不満を聞かされ続けてきました。「私ばかり我慢してる」と繰り返す母の話を、子どもの頃からずっと受け止め続け、大人になって家庭を持ってからも長電話やLINEでの愚痴攻撃は止まりませんでした。「私が聞かなきゃ母は誰にも話せない」と耐えてきましたが、心は限界に。家庭や仕事で疲れていても、断ることへの罪悪感から無理に付き合い「もう勘弁してほしい」と思いつつ言い出せず、一人で抱え込んでいました。

初期の様子

カウンセリングの電話でYさんは「本当は母の愚痴を聞くのがつらい。でも言ったら怒られる気がして」と遠慮がちに語りました。過去に一度だけ距離を置きたいと伝えたところ「恩を忘れたの!?」と責められ、それ以来何も言えなくなったそうです。「母を見捨てるようで罪悪感がある。でも自分も限界」という苦しい思いに、声からも疲れと諦めがにじんでいました。

カウンセリングの対応

カウンセラーは「よく頑張ってこられましたね」と労い、その感情を丁寧に受け止めました。「それは共依存かもしれません」と説明し、母の依存が深まる悪循環になっていることを伝えました。そして「母の話をすべて受け止めるのは義務ではない」と繰り返し伝え、罪悪感を和らげるサポートをしました。実践的には「今日は疲れているからまた今度ね」とLINEで断る練習や、電話を早めに切り上げる工夫も提案。「本当に大丈夫?」と不安がっていたYさんも、ロールプレイを通じて「自分を守っていい」と感じられるようになりました。さらに抑えてきた怒りや寂しさを吐き出し「本当は愛されている実感が欲しかった」と涙ながらに語れたことが大きな解放となりました。

結果

数回のセッションを経て、Yさんは「母の機嫌より自分の心を大事にしていい」と思えるようになりました。最初はドキドキしたという「今忙しいからまた今度でいい?」というLINEも自然に送れるように。境界線を引いたことで母の干渉も減り「意外と爆発しなかった」と驚いたそうです。抑えてきた感情にも向き合い、「母の人生を支えるのは母の役割。私は私の人生を楽しんでいい」と思えるようになり、趣味や交友も再開。今では「母は母、私は私。それでいい」と穏やかに笑い、「何を言われても自分を犠牲にしない」と自信を持って言えるようになりました。かつて“母のためだけに生きていた娘”だったYさんは、自分の人生を取り戻し、心の重荷から解放されたのです。

安心して話せる場所が、不安型愛着をやわらげる

不安型愛着の特徴として、「見捨てられるのではないか」「嫌われてしまうのではないか」という強い不安があります。

その気持ちは一人で抱えているほど膨らみやすく、日常の人間関係をさらに苦しくしてしまうことも少なくありません。

大切なのは、安心して自分の本音を話せる場所があることです。

批判されず、否定されず、ただ受け止めてもらえる体験が、心に落ち着きを取り戻す第一歩となります。

リ・ハートの電話カウンセリングでは、顔を合わせずに安心して本音を語ることができます。

不安な気持ちを一人で抱え込むのではなく、カウンセラーと一緒に少しずつ整理していくことで、「自分は一人じゃない」と実感できるはずです。

もし今、見捨てられ不安や孤独感に悩んでいるなら、ぜひ一度ご相談ください。

安心して話せる場所があることで、不安はやわらぎ、あなた自身の力を取り戻していけます。

を軽くする方法-150x150.avif)