電話カウンセリングの成功事例:人間関係における孤独感からの回復

現代の社会では、人とつながることが求められる場面が多くありますが、誰もが自然にコミュニケーションを楽しめるわけではありません。むしろ、「話したいのに話せない」「うまく伝えられない」「人目が気になって行動できない」といった悩みを抱えている人は少なくありません。そうした不安や孤独は、見た目では分かりにくく、周囲にも打ち明けにくいものです。ここでは、電話カウンセリングを通じて自分のペースで向き合い、少しずつ変化していった方々の実際の事例を紹介します。日常の中で感じる生きづらさに共感しながら、自分らしさを取り戻していくプロセスに触れていただけたらと思います。

投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー

-

【経歴】

・キャリアカウンセラー15年

・心理カウンセラー10年

※相談件数10,000件以上

【主な相談内容】

1.ストレス管理とメンタルケア

・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。

・仕事や家庭でのストレス解消法。

2.自己理解と自己成長

・自己肯定感を高めたい。

・自分の強みや価値観を明確にしたい。

3.人間関係の悩み

・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。

・対人関係における不安や緊張感への対処法。

4.不安や恐怖の克服

・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。

・パニック障害や全般性不安障害のケア。

5.うつ症状や気分の浮き沈み

・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。

・抑うつ状態から抜け出したい。

6.人生の転機や変化への対応

・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。

・新しい環境への不安や戸惑い。

7.恋愛や夫婦関係の悩み

・パートナーシップの問題解決。

・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。

8.自己批判やネガティブ思考の改善

・自分を責めすぎる傾向を変えたい。

・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。

9.家族関係や親子間の問題

・子育ての悩み。

・親や家族との関係性の見直し。

10.生きる意味や自己実現の探求

・人生の目的を再確認したい。

・自分らしい生き方を見つけるサポート。

【アプローチ方法】

1.傾聴を重視したカウンセリング

・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。

・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。

2.クライアント中心療法

・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。

・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。

3.認知行動療法(CBT)

・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。

・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。

4.ナラティブセラピー

・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。

・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。

5.対話を通じた柔軟なサポート

・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。

・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。

最新の投稿

相談事例2025年7月18日電話カウンセリングの成功事例:人間関係における孤独感からの回復

相談事例2025年7月18日電話カウンセリングの成功事例:人間関係における孤独感からの回復 相談事例2025年7月18日恋愛:電話カウンセリング事例

相談事例2025年7月18日恋愛:電話カウンセリング事例 相談事例2025年7月18日浮気・不倫:電話カウンセリング事例

相談事例2025年7月18日浮気・不倫:電話カウンセリング事例 相談事例2025年7月18日依存:電話カウンセリング事例

相談事例2025年7月18日依存:電話カウンセリング事例

目次

- ○ 事例1:職場で孤独を感じていた30代男性

- ○ 事例2:自己否定で孤立していた20代女性

- ○ 事例3:人目が気になって行動できない(29歳・男性 Cさん)

- ○ 事例4:共感疲れで人付き合いがしんどい(33歳・女性 Dさん)

- ○ 事例5:自分の気持ちをうまく伝えられない(26歳・男性 Eさん)

- ○ 「話せない」「伝えられない」そんなあなたへ――心が少し軽くなるカウンセリングのご案内

事例1:職場で孤独を感じていた30代男性

■相談の背景

Aさん(35歳・男性)は東京のIT企業で働く会社員。職場では周りに合わせるばかりで、自分の意見を言うのがずっと苦手でした。というのも、昔に発言を否定されたことがあり、「もう波風立てたくない」と思うように。だからこそ、人前で話すと緊張してしまい、あとで「あんなこと言わなきゃよかった…」と自己嫌悪に。そんなことが何度も重なり、気づけば同僚との距離もできて、「自分だけ浮いてるかも」と感じるように。職場では笑顔で過ごしていても、心の中はずっと孤独だったんです。

■初期の様子

「対面はちょっとハードル高いな…」と感じていたAさんは、電話でのカウンセリングを選択。初回のセッションでは、緊張しながらも「誰かに話を聞いてほしいけど、何を話せばいいか分からない」とポツリ。カウンセラーは、そんなAさんのペースに寄り添いながら、ゆっくり話を引き出していきました。「あ、自分の話をちゃんと聴いてくれる人がいるんだ」と安心したAさんは、少しずつ胸の内を語りはじめます。これまで言えなかったモヤモヤを言葉にすることで、気持ちが少しずつほぐれていきました。

■カウンセリングの対応

まずは、Aさんが「なんで本音を言えないのか」を一緒に整理。出てきたのは、「否定されるのが怖い」という強い思い。そこに気づいたことで、「あ、自分は過去の経験に縛られてたんだな」と納得できた様子でした。そこからは、日常の中でちょっとした自己表現にチャレンジ。例えば、「今日のランチ、実はこっちが食べたい」って言ってみるとか、友達に自分の気持ちを軽く伝えてみるとか。小さな成功体験を積み重ねながら、「意見を言うこと=悪いことじゃない」って、少しずつ思えるようになっていきました。

■結果

数ヶ月たつ頃には、Aさんの中に大きな変化が。はじめは小さな一言だった自己表現も、職場の会議でちゃんと自分の意見を言えるまでに。しかも、「みんなに好かれなくても大丈夫」「否定されても、自分の価値は変わらない」って考えられるように。同僚から「最近、意見しっかり言うようになったね」って声をかけられた時は、本当に嬉しかったそうです。ひとりぼっちだと思ってた職場に、ちゃんと居場所があるって感じられるようになったことで、Aさんの自己肯定感はグッと上がっていきました。

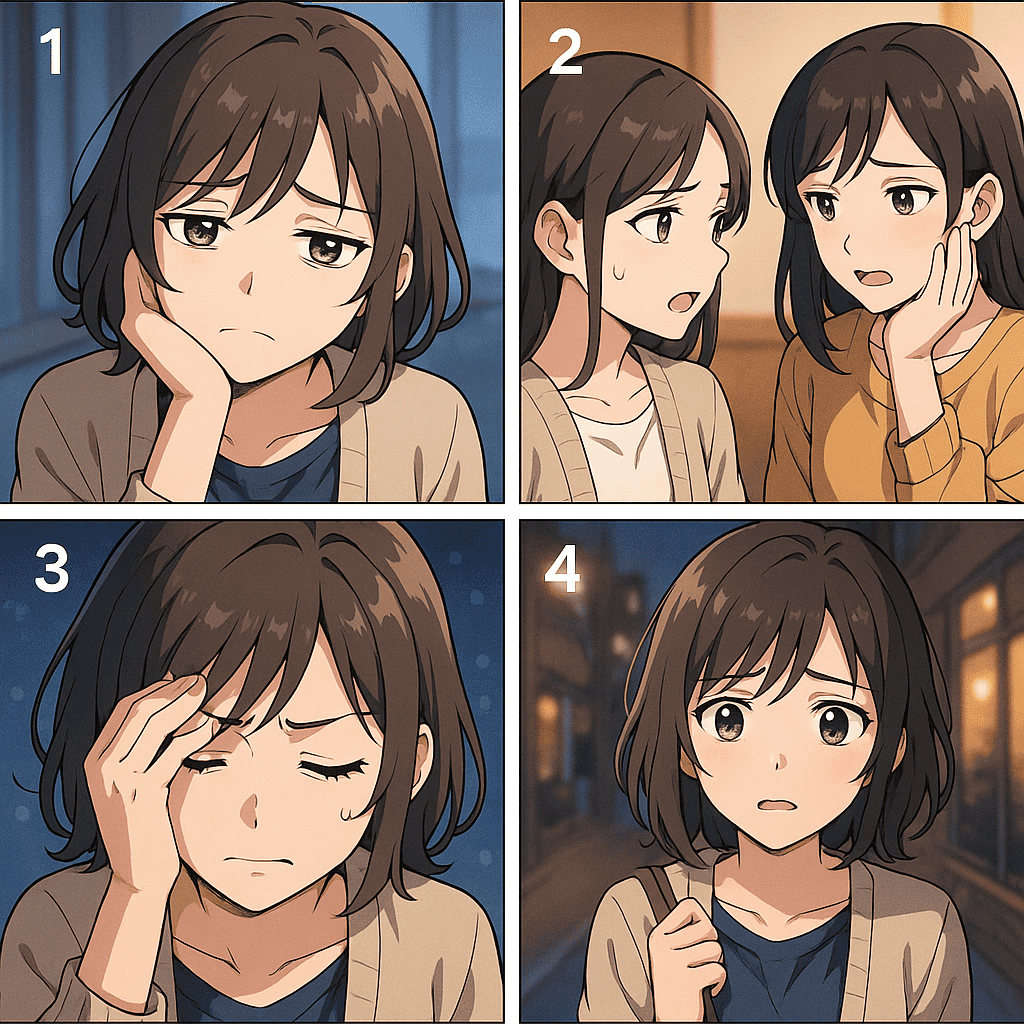

事例2:自己否定で孤立していた20代女性

■相談の背景

Bさん(28歳・女性)は、子どもの頃から「自分なんてダメだ」と思い込みやすく、ちょっとしたミスでも過剰に自分を責めてしまうクセがありました。職場で注意を受けると「やっぱり私はダメなんだ」と落ち込んでしまい、プライベートでも「私と話しててもつまらないよね」なんて、自分を下げる言い方をしてしまうことがよくあったそうです。こうした自己否定の思考がすっかり染みついていて、「どうせ私なんて失敗するし…」という気持ちが、新しいことに挑戦することや、人との交流に踏み出すのを妨げていました。その結果、どんどん孤独を感じるようになり、「自分だけが置いてけぼりになっている」と感じる場面が増えていったのです。

■初期の様子

電話カウンセリングの初回、Bさんはかなり緊張した様子で、「もう、自分ではどうしたらいいか分からなくて…」と、ぽつりと本音を漏らしました。カウンセラーは、Bさんの不安を受け止めながら、無理に話させようとはせず、やさしい口調でゆっくりと話を引き出していきました。「どんなときに、どんな考えが浮かぶのか?」を一緒に整理していく中で、Bさん自身も「私って、すぐに自分を責めちゃうんだな」と気づいていきました。涙ぐみながら「他の人より、自分に厳しすぎるかも…」と語る姿からは、これまでずっと我慢してきた気持ちが垣間見えました。話すだけでも心が少し軽くなったようで、「少しホッとしました」と言葉にしてくれたのが印象的でした。

■カウンセリングの対応

まずは、Bさんがどんな場面でどんな自己否定の言葉を使っているのかに気づくため、1週間の記録ワークを実施。ノートに書き出してもらうことで、思っていた以上に「自分を責める言葉」を使っていることが明らかになりました。そこから、否定的なセルフトークを前向きな表現に言い換える練習をスタート。たとえば、「私はいつも失敗する」は「今回の失敗から学べることがある」に変換。「自分には価値がない」は「私はまだ成長途中で、できることもある」という風に。さらに、自分の過去の成功体験や、人から感謝されたエピソードを一緒に振り返り、「自分にも人の役に立てた瞬間があった」という実感を取り戻す時間を設けました。また、毎晩寝る前に「今日の頑張ったこと」を3つ書き出す“感謝ノート”も取り入れて、小さな自己肯定の積み重ねを意識するようにしていきました。

■結果

数か月のカウンセリングを通して、Bさんの口から出てくる言葉は明らかに変わっていきました。たとえば、仕事でうまくいったときには「少しは成長できたかも」と自分を認められるようになり、友人との会話でも「私と話すのを楽しんでくれる人もいるんだ」と思えるように。以前なら「どうせ私なんて…」と諦めていたことにも、「とりあえずやってみようかな」と前向きにチャレンジする姿勢が生まれてきました。感謝ノートの習慣も続いていて、「完璧じゃなくても、頑張ってる自分を大事にしたい」と話してくれたときには、大きな変化を感じました。今では趣味のイベントにも参加するようになり、人とのつながりを前向きに楽しめるようになってきています。

事例3:人目が気になって行動できない(29歳・男性 Cさん)

■相談の背景

Cさんは、地域のボランティア活動に興味を持っていましたが、周囲の人の目が気になって一歩が踏み出せずにいました。大勢の前で話すときや、人前でちょっと目立つような行動をする場面になると、「自分は変に思われていないか」「失敗したら笑われるかも」と強く不安を感じてしまい、体が固まって動けなくなることがありました。特に視線に対して敏感で、誰かが自分を見ているように感じるとソワソワしてしまい、周囲と自然に関わることが難しくなっていたのです。その結果、何もしていないのに疲弊し、人と関わる場から次第に距離を取るようになっていきました。

■初期の様子

電話カウンセリングを始めた当初、Cさんは「こんなことで悩んでいるなんて変だと思われるかもしれない」と心配しており、なかなか自分の本音を口にできずにいました。でも、顔が見えない電話という形式に助けられ、徐々に少しずつ本音を語れるようになっていきました。「実は人前に出ると、何も言えなくなってしまうんです」と声を震わせながら語ったCさんに、カウンセラーは「それだけ周りに気を配っている優しさの裏返しかもしれませんね」と優しく返しました。Cさんはその言葉に安心し、今まで人に話せなかった学生時代の発表で笑われた体験を打ち明け、「ようやく分かってくれる人がいた」と感じられたようでした。

■カウンセリングの対応

Cさんの課題は「人から悪く思われたくない」という思いが強すぎることでした。カウンセラーは、まず「人はそれほど他人のことを厳しく見ていないことが多い」という視点を伝えました。その上で、段階的エクスポージャー(段階的な曝露療法)を取り入れ、人目に慣れていく練習を提案。最初のステップは、人通りのある公園のベンチに10分間座ることでした。Cさんは緊張しつつも実行し、「誰も自分を気にしていない」と実感。そこから少しずつ「見られても平気かも」と思えるようになりました。次は友人と一緒にボランティアの見学に参加し、事前にカウンセラーとシミュレーションすることで不安を和らげていきました。

■結果

カウンセリングを続けるうちに、Cさんの中で大きな変化が起きました。以前は人前に出ると緊張で言葉が詰まっていたのが、今では多少視線を感じても「まあ大丈夫」と思えるようになりました。実際にボランティア活動にも正式に参加し、なんと自分から小さなリーダー役に手を挙げる場面もありました。「人はそこまで自分を見ていないし、自分がやりたいことをやっていい」と思えるようになったことで、行動に前向きさが出てきたのです。Cさんは「周りの目を気にして動けなかった自分を、ようやく乗り越えられた気がします」と話し、笑顔を取り戻していました。

事例4:共感疲れで人付き合いがしんどい(33歳・女性 Dさん)

■相談の背景

Dさんは昔から「人に気を使いすぎる」と言われることが多く、実際、誰かと会った後はどっと疲れてしまうことが悩みでした。会話中に相手の機嫌や表情が少しでも曇ると、「私、何か失礼なことを言ってしまったかも…」と不安になり、帰ってから一人反省会をしてしまうこともよくあったそうです。人の感情を受け取りやすいがゆえに、共感しすぎて自分がすり減ってしまい、次第に人と距離を取るようになっていったのです。でも「人付き合いは嫌いじゃない。ただ、疲れすぎてしまう」というジレンマを抱えて、誰にも言えずに苦しんでいました。

■初期の様子

電話カウンセリングでは、Dさんは最初こそ「こんなことで相談してもいいのかな」と不安げでしたが、カウンセラーが「それはそれだけ人に優しい証拠でもありますよ」と受け止めると、少しずつ本音を話せるようになりました。「本当は自分だって、気を張らずに会話を楽しみたいんです」と話すDさんの表情には、長年抱えていた重たい思いがにじんでいました。顔が見えない電話という安心感もあり、気兼ねなく話せたことが、心の扉を開くきっかけになったようでした。

■カウンセリングの対応

Dさんのように共感力が高い方には、「自分の気持ちを置き去りにしやすい」という傾向があります。カウンセラーはまず、Dさんが相手の感情を「すべて自分の責任」と感じていることに気づいてもらい、「それは相手の問題かもしれない」と線引きを意識するよう提案しました。また、人と会った後は「自分の気持ちに集中する時間」をつくるようにアドバイスしました。さらに、無理に共感したり話を広げようとせず、「自分が楽な距離感で関わってもいい」という許可を自分に与える練習も行いました。

■結果

数回のセッションを経て、Dさんは「全部に共感しなくても大丈夫」「相手の機嫌は自分の責任じゃない」と思えるようになってきました。無理して頑張らなくても会話が続く体験を重ねることで、人との交流が少しずつ楽になってきたのです。「自分の心を守りながら人と関われるようになった」と実感するようになり、今では以前より気軽に人と会えるようになりました。「気を使いすぎるのは悪いことじゃない。でも、自分を犠牲にしなくてもいい」と気づけたことで、Dさんは人間関係に心地よいバランスを取り戻せたようです。

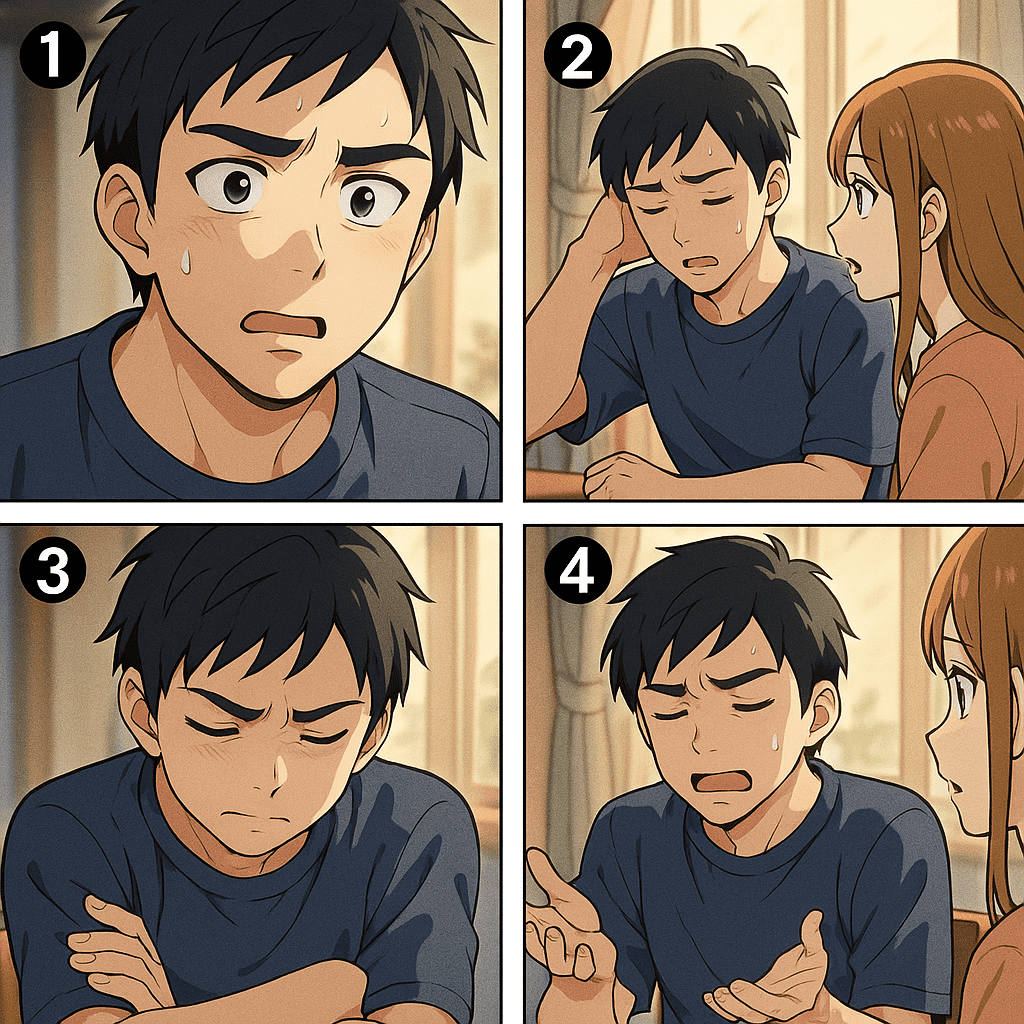

事例5:自分の気持ちをうまく伝えられない(26歳・男性 Eさん)

■相談の背景

Eさんは「言いたいことがあっても、どう伝えればいいかわからない」と悩んでいました。話すときに言葉がうまく出てこなかったり、感情を表現しようとしても途中で詰まってしまうことが多かったそうです。そのため、誤解されたり、話し相手に「何を考えているのか分かりにくい」と言われることが増え、「自分は人と話すのに向いてないのでは」と自己否定に陥っていきました。人との会話が負担になり、徐々に距離を置くようになっていったといいます。

■初期の様子

電話カウンセリングを始めた頃、Eさんは言葉に詰まりながらも、「うまく言えないけど、なんとか話したいんです」と打ち明けてくれました。カウンセラーは「その“伝えたい気持ち”が何より大事なんですよ」と伝え、Eさんの不器用ながらも真剣な思いを大切に受け止めました。言葉が出ないときでも、焦らずゆっくりと待ち、「その沈黙も、Eさんの一部ですよ」と伝えたことで、少しずつ安心して話せるようになっていきました。

■カウンセリングの対応

Eさんには「完璧に伝えようとしなくていい」という前提のもと、まずは「今の気分を一言だけ口にする練習」から始めました。たとえば、「ちょっと疲れてます」や「緊張してます」といった、短くても“気持ちを外に出す”ことを優先しました。言葉に詰まっても問題ないことを繰り返し伝え、実際にセッション中も沈黙があっても急かさず、待つことで安心感を育てました。また、Eさん自身の気持ちを「見つける→言ってみる→受け止められる」という流れを体感してもらい、少しずつ自己開示のハードルを下げていきました。

■結果

数回のセッションを経て、Eさんは少しずつ自分の気持ちを言葉にできるようになってきました。職場でも「今日は調子がいいです」といった短い一言から会話を始められるようになり、「話すことが怖いものじゃなくなってきた」と実感している様子でした。「言葉にならない気持ちがあっても、それを受け止めてもらえるだけで安心できるんですね」と語っていたEさんは、今では「話すことは完璧じゃなくてもいい。自分のペースでいいんだ」と、自分らしくコミュニケーションを取れるようになってきました。

「話せない」「伝えられない」そんなあなたへ――心が少し軽くなるカウンセリングのご案内

今回ご紹介した事例の中で、「これ、自分のことかも」「似たような気持ちを抱えていた」と感じられた方もいるかもしれません。誰かと話すことが怖かったり、話しても続かなかったり、うまく伝えられなくて後悔したり。そんな経験が積み重なると、自分に自信が持てなくなったり、人との距離の取り方がわからなくなったりしますよね。

でも、そうした悩みを抱えているのは、あなただけではありません。そして、その気持ちは「甘え」でも「弱さ」でもありません。むしろ、それだけ人との関係を大切にしたい、ちゃんと向き合いたいと思っている証でもあるのです。

リ・ハートのカウンセリングでは、誰にも言えなかった本音や、自分でもうまく整理できなかった思いを、少しずつ言葉にするお手伝いをしています。対面が苦手な方でも安心してご利用いただける“電話”という方法を通して、リラックスした状態で、あなたのペースで話していただけます。

「ちゃんと話さなきゃ」とがんばらなくても大丈夫です。沈黙があっても、涙が出ても、まとまらなくても構いません。大切なのは、“話してみよう”と思えたあなたの気持ちです。

あなたが感じている「しんどさ」や「もどかしさ」を、どうか一人で抱えこまないでください。

誰かに話すことで、少しずつ心が軽くなっていくことを、一緒に感じていけたらと思っています。